足部の評価⑥

前回はリスフラン関節でも特に負担がかかる、第2中足足根関節について整理しました。第2中足足根関節はリスフラン関節は頂点となるため、負担が大きくなります。解剖学的な特徴を踏まえることで、なぜそうなるのか?が理解でき、文字だけで覚えるよりも記憶に定着します。

前回の内容はこちら

臨床1年目の教科書

今回はリスフラン関節の残りである第3.4中足足根関節について整理していきましょう。

1 特徴

復習になりますが、リスフラン関節は後足部と中足部の中間にあり、前後のバランスを整える役割があります。

例えば、後足部が過回外となってしまうと、前足部が床面から浮いてしまい、安定性が失われます。この場合、リスフラン関節は回内方向に作用し、足底部が地面との接触を維持する役割を果たします。

2 どう可動しているのか?

リスフラン関節は後足部のマルアライメントを代償する事で回旋ストレスを受け、後足部の機能不全から横アーチの低下や足指機能不全に陥るケースが多く前足部に不安定性がある状態での反復ストレスやカッティングがリスフラン靭帯損傷を引き起こす主な原因となります。

3 実際の評価方法

実際にリスフラン関節をどう評価してくのでしょうか?

具体的には、

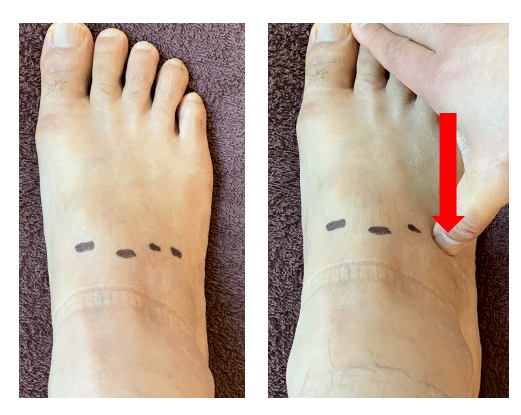

第3中足足根関節は

①第3中足骨を背側から確認し、末梢から近位にたどる

②ぽこっと落ち込んだん箇所が第3中足足根関節

③外側楔状骨と第3中足骨を把持し、関節を動かし確認

第4中足足根関節は

①第4中足骨を背側から確認し、末梢から近位にたどる

②ぽこっと落ち込んだん箇所が第4中足足根関節

③立方骨と第4中足骨を把持し、関節を動かし確認

第3,4中足足根関節も足背から辿ることで関節間隙が分かりやすくなるのがポイントです。

4 まとめ

評価をする際には目的を明確にすることが重要です。

その目的を明確にするためにはそれぞれの関節の特徴、機能を把握していきましょう。そのためには機能解剖を一度整理してみましょう。

それにより、基礎と臨床がつながり、目的を持った評価が可能となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

セミナーの情報が漏れなくチェックできる

【リハカレメルマガ】

にご登録お願いします。

https://iairjapan.jp/rehacollege/mailmagazine

【リハビリテーションカレッジとは?】

https://iairjapan.jp/rehacollege/