手関節の評価④

前回は手関節を評価・介入する際に必ずチェックする手根骨の月状骨について整理しました。解剖学的な形状を理解することで、なぜ月状骨の可動性を確認する必要があるのか?が理解できました。

前回の内容はこちらから

臨床1年目の教科書

今回は、月状骨の隣にある舟状骨について整理しましょう。

1 特徴

手関節は生活の中で純粋な背屈・掌屈をすることは少なく、背屈をする際には橈屈が伴い、掌屈する際には尺屈が伴います。

これは、ダーツを投げる時の動きに似ているため、ダーツスローと呼ばれることがあります。

このダーツスローは橈骨手根関節の動きが最小限で、手根中央関節が中心となっています。つまり、生活で使える手になるためにも手根骨への評価・介入が重要となります。

2 どう稼働しているのか?

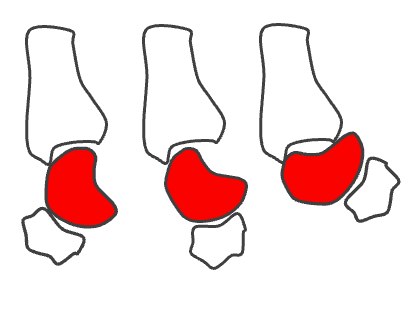

前回の復習になりますが、手根骨は相対的運動や靭帯により加えられる強制力の影響下でその形状を変化させ、幾何学的に可変します。これらの基本的運動が、月状骨と有頭骨より形成される内側柱石と、舟状骨、大菱形骨、小菱形骨よりつくられる外側柱石が生じることが確認されています。

舟状骨は腎臓のような形状であり、この形状があるからこそ、靭帯の張力を保ったまま手関節を動かすことが可能となります。

つまり、舟状骨が可動することとが手関節にとって重要と考えられています。

実際の評価方法

では、実際にどのように評価するのでしょうか?

①月状骨を把持する

②舟状骨を把持する

③それぞれの手根骨を上下(互い違い)に動かし可動性を確認

これにより、舟状骨の動きが確認できます。

4 まとめ

評価には状態を把握する評価と不全を起こしている組織を特定していく評価があります。どちらも重要であり、共通しているのが、1つ1つ丁寧に実施しないと対象者のことを把握できません。臨床では丁寧に評価を実施してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

セミナーの情報が漏れなくチェックできる

【リハカレメルマガ】

にご登録お願いします。

https://iairjapan.jp/rehacollege/mailmagazine

https://iairjapan.jp/rehacollege/