烏口腕筋の触診

本日のテーマは烏口腕筋です。この烏口腕筋ですが、肩関節で結滞動作が困難な場合、必ずチェックしておきたいポイントです。結滞・結髪動作の障害は生活場面で多くの支障をきたします。本日はその中でチェックしていきたいポイントとして烏口腕筋を整理していきましょう。

前回までの内容がまだの方はこちらから

臨床1年目の教科書

1 触れることの臨床意義

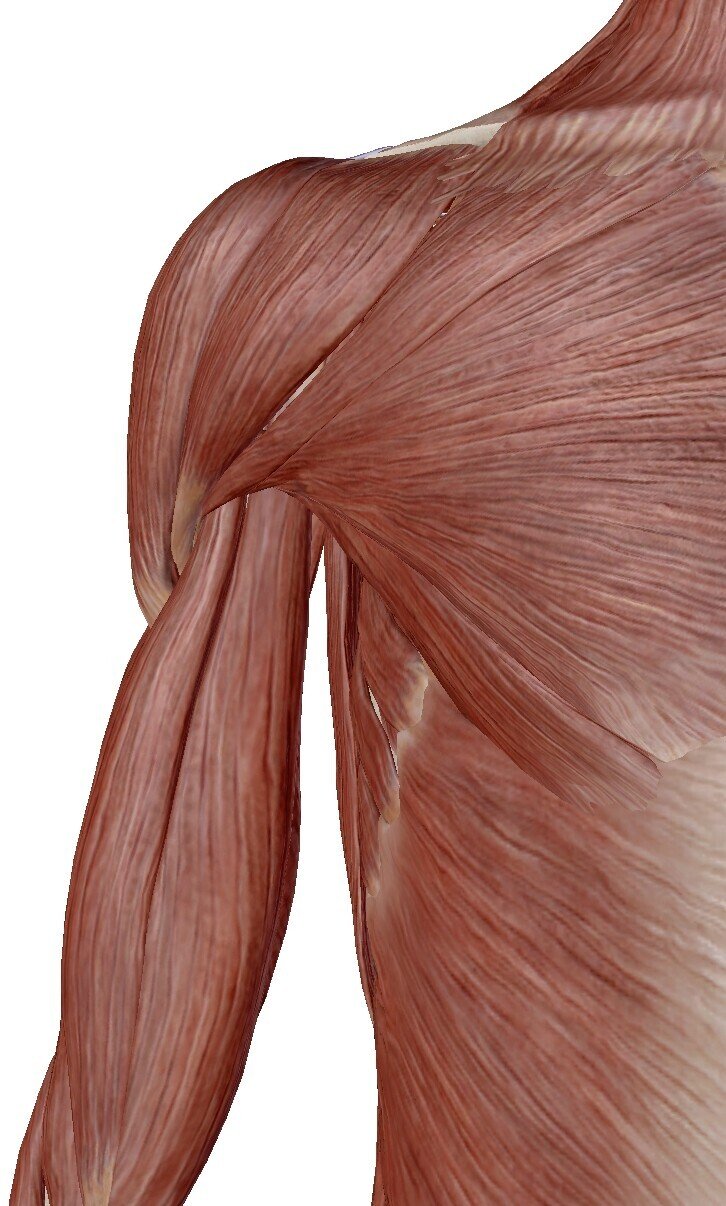

まずは走行を確認していきましょう。

起始:肩甲骨烏口突起

停止:上腕骨内側面

(引用:visible body 2021)

走行を確認することで結滞動作で慎重されることがわかります。結滞動作に可動域制限があった場合には、評価しておきたいポイントですね。

さらに、筋皮神経が走行しており烏口腕筋貫通部で通過しており、結滞動作でこの神経を絞扼することもイメージできます。

つまり、伸展、内旋運動時に前腕の外側に神経症状を訴えた場合には、烏口腕筋の神経絞扼を疑ってみましょう。

(引用:基礎運動学 第6版)

2 特徴

特徴として、深部にある筋であることを理解しておきましょう。

正面から確認しようとすると、大胸筋、上腕二頭筋などが表層にあるため確認できません。

(引用:visible body 2021)

腋窩から覗き込むように確認しよとすると、上腕二頭筋、上腕三頭筋の隙間から確認が可能です。

(引用:visible body 2021)

つまり、特徴を考慮すると触診の時には腋窩から触れていくことが良いと考えられます。

3 実際の触診方法

では、実際に触れていきましょう。

① 肩関節を外転80°に誘導します

② 腋窩にある上腕二頭筋、上腕三頭筋を確認

③ 上腕二頭筋、上腕三頭筋の筋間に指をいれていく

④ 筋腹に触れたら肩関節内転で収縮を確認

4 まとめ

解剖学でその筋の周囲にどのような組織があるのか?を確認しておくことで、触診する際に気をつけるポイントがわかってきます。

触診と解剖学は一緒に学んでみましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/