肘関節の評価②

前回から肘関節の評価のポイント・方法について整理をしています。肘関節は複合関節であり、一つ一つ評価していくことが必要です。そのため、前回は腕尺関節について整理しました。

前回の内容はこちらから

臨床1年目の教科書

本日は肘関節の評価で見逃しがちな腕橈関節について整理していきましょう。

1 特徴

まずは前回の復習になりますが、肘関節の解剖を確認しましょう。

【構成する骨】上腕骨・尺骨・橈骨腕尺関節と腕橈関節から構成腕尺関節での滑車と滑車切痕との間の堅固な適合により肘関節の構造の安定性の大部分が確保されている

【関節形状】

蝶番関節

屈曲・伸展時に尺骨はごくわずかな回旋が加わる

【主動作筋】

屈曲:上腕筋・上腕二頭筋・腕橈骨筋

伸展:上腕三頭筋

ここでのポイントは肘関節が複合関節でありという点です。臨床では腕尺関節に注目しがちですが、腕橈関節も肘関節を構成する重要な関節です。

肘関節を評価する際には、しっかりと腕尺関節、腕橈関節と分けて評価していきましょう。

2 どう稼働しているのか?

肘関節が屈曲する際、腕橈関節が動くことが重要です。そのため、どのように動いているのか?を確認しましょう。

腕橈関節を構成する橈骨は自動的屈曲の際、筋の収縮により橈骨頭窩は小頭の方に引き付けられます。

この橈骨が上腕骨小頭に引き付けられることにより、

肘の自動屈曲

↓

橈骨が小頭に牽引

↓

前腕骨間膜が緊張

↓

橈骨を含む前腕・上腕が安定

↓

肩レベルで前腕を通して保持

という連動が可能となります。

つまり、橈骨頭が可動することで、肩〜前腕にかけて安定性が得られるのです。これだけで、この関節を評価する重要性が理解できます。

3 実際の評価方法

では、実際の評価方法について整理していきましょう。

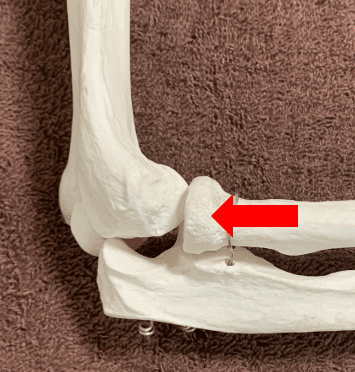

① 橈骨頭を確認

② 橈骨頭を触診しながら、前腕を回内外させる

※ 橈骨頭が動くことを確認する

4 まとめ

機能解剖を確認することで、なぜそこを評価するべきか?が理解できます。それにより、本当に臨床で活かせる評価方法が身につきます。

ぜひ一度ご自身でも評価方法と一緒に機能解剖を整理してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】https://iairjapan.jp/rehacollege/