外腹斜筋の触診

前回から”筋”の触診について整理しています。前回は腰部多裂筋でした。

しっかりと解剖学を確認すると、どこで触れるべきなのか?が理解できましたね。今回は、体幹の前面について整理していきましょう。

テーマは”外腹斜筋”です。

1 触れることの臨床意義

人が体幹を動かすときには、ほとんどの動作で体幹の回旋が生じます。この回旋の主動作筋が外腹斜筋と内腹斜筋ですね。

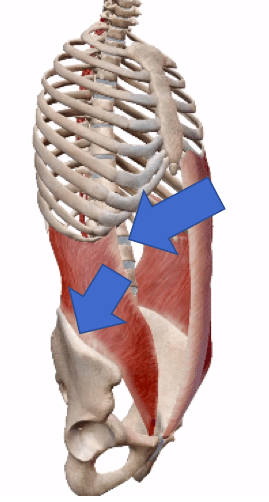

この2つの筋は以下のように連動して動きます。

内腹斜筋:胸郭を骨盤に引きつけるように働く

外腹斜筋:体側の胸郭を回旋させる

(引用:visible body 2021)

つまり、外腹斜筋がしっかりと働いているのか?を評価するためにも触診が重要となります。

2 腰部多裂筋の特徴

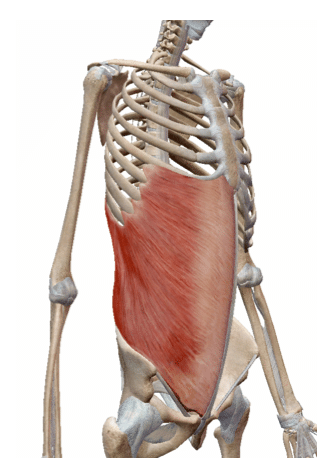

腹部にはさまざまな筋が存在し、それぞれ層になっています。

表層からどうなっているのか?を整理すると

外腹斜筋→内腹斜筋→腹直筋→腹横筋

となっています。

つまり、今回の触診の外腹斜筋は一番表層に位置しており、そのためにはどのくらいの圧で触診していくのか?がイメージできます。

さらに、筋の走行は第5〜12肋骨から白線・腸骨稜に走行していることも確認しておきましょう。

(引用:visible body 2021)

3 実際の触診方法

実際に触れていきましょう。

まずはしっかりと走行などをイメージしましょう。

その上でランドマークになるのが前鋸筋です。

① 前鋸筋を確認する

② 前鋸筋の尾側方向に手を触れる

③ 体幹回旋で収縮を確認

4 まとめ

いかがだったでしょう?

大切になるのがやはり解剖学のイメージでしたね。

教科書で学んだ解剖学を3Dでイメージをし、実際に触れてイメージと照らし合わせながら触診を練習していきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

------------------------------------------------

追伸:

リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!

現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

【リハカレ公式HP】

https://iairjapan.jp/rehacollege/