電気的地球科学への招待⑧ー山は放電で出来た

私たちの周囲にある山のほとんどは火口を持たない山です。中には火口がないにもかかわらず、火山であるとされる山形県の月山のような山もあります。従来の地球科学では、山が出来るのは、火山噴火、褶曲、隆起、浸食といった現象で説明されることが多いのですが、火山噴火を別にして、褶曲、隆起、浸食で山が出来る様子を見ることはほとんどありません。昭和新山は平らな畑が隆起して400mの山が出来ましたが、噴火を伴う隆起なので、やはり火山噴火と考えたほうがいいです。

低山が浸食で形作られたのなら、大量に流れ出た土砂が日本列島の周辺に堆積しているはずですが、そんな土砂はどこにもありません。そのうえ、どうやったら三角形の浸食が起きるのかさえ不明です。

褶曲はときどき山肌に極端な地層の曲がりとして現れます。地層をここまで曲げるためには巨大な力がゆっくりと働いたと説明されます。しかし、褶曲の中には折れ曲がったり、渦のように畳まれた地層が存在します。両側から押されただけでは説明のつかない形があります。

火山噴火についても私たちはほとんどその原因を知りません。なぜ、地下から溶岩が噴出してくるのか? そもそも溶岩はなぜ溶けているのか?

これらの疑問に答えるためには、従来は無視してきたか、考慮しなかった現象の中にその原因を求めることが必要です。

金星が火星に火を噴いた

ところで、古代遺跡には当時の重大な出来事が記録されていることがあります。電気的地球科学では、太陽系の公転が太陽と惑星の持つ電荷によって維持されていることを示しました。太陽風、惑星の電荷が変われば、惑星はその位置を変えることが出来ます。1950年に出版された「衝突する宇宙」(ヴェリコフスキー)では、3500年前に金星が地球に大接近をして、放電を浴びせたことが古代史から説き起こされました。日本でも金星の放電は古墳の壁画に残されています。

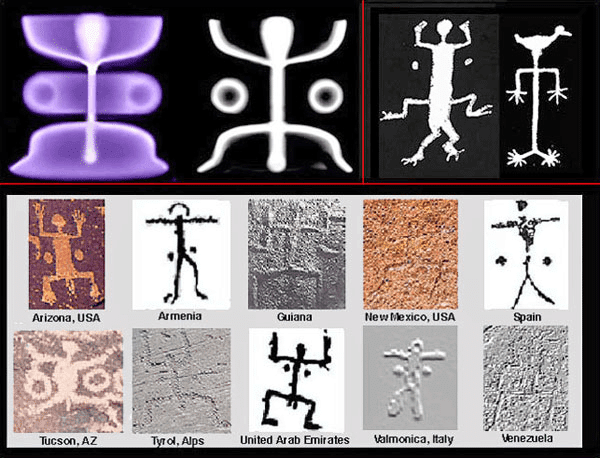

赤い丸の内側にもう一つ丸があるのは、金星のマークです。金星が火を噴いているのが描かれています。上下にある文様は、古代の空に現れたプラズマ放電のパターンです。この状況を実験室で再現した研究があります。

高電圧を利用した放電パターンの研究をしていたPeratt博士は、あるとき放電で得られるパターンと古代遺跡に見つかるパターンが同じであることに気がつきます。古代の空は現在とは異なり、高電圧がもたらす放電パターンで満ちていたのです。その最たるものが金星による惑星間放電でした。

ヴェリコフスキーによれば、金星は地球に1000kmまで近づき、巨大な放電を浴びせました。地球への放電を直接見た人はいません。放電が起きた場所に住んでいた人間と生物は死に絶えたからです。それでも北米原住民の神話には、大昔に巨大な雷が鳴って生き物が全滅したという言い伝えが残っています。バッファローなどの動物の骨が大量にかたまって見つかったこともあります。惑星間放電は1回ではなく、何度もあったのです。

放電による岩石の移動

惑星間放電は電気溶接と原理が同じです。電気溶接には3種類の放電があり、それぞれ性質が異なります。下の図ではマイナスからプラスに向け、金属が移動する様子が説明されています。電気溶接で生じるスラグという溶接カスは、空気と反応してアルカリ性です。地表の岩石の多くもアルカリ性という特徴を持っています。

たとえば、太陽系の外側、木星からやってきた金星は、内部に大量の電子を抱えていました。地球に対してマイナスの電荷をもっていたのです。もうひとつ、月があります。月もまたかつて木星の衛星でしたが、地球の近くまでやってきて現在の位置にとどまったと考えられます。月と木星の自転軸は同じだからです。

地球は水星、月、金星から放電を受けて、現在の地形が出来たと考えられます。普段見慣れている山は一瞬で出来たのです。富士山は1万2千年前の放電で出来たと考えられます。富士山を作ったのは月です。おそらくもっとも地球に影響を与えたのは月の放電でしょう。月の詳細な地形が現在公開されているので、月のクレーターから山のでき方を見てみます。

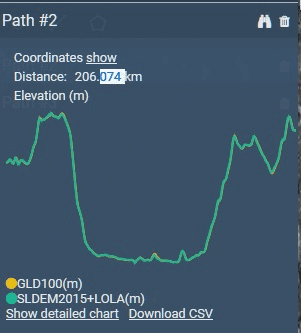

このクレーターは直径が113km、深さが3.6kmです。周辺の地形が盛り上がっているので、放電の衝撃で中の岩石が周囲に移動したと考えられます。そこで、どのくらいの岩石が周囲に移動したのかをざっくりと計算してみました。

淵の高さは0.6kmで幅は28kmあります。

まず、深さ3km、半径が56.5kmの円柱状の体積は

3.14 x 56.5^2 x 3 = 30000km3

つぎに外側の淵の体積は

3.14 x 84.5^2 x 0.6 - 3.14 x 56.5^2 x 0.6 = 7438km3

クレーター内部から失われた体積は

30000km3 - 7438km3 = 22562km3

富士山の体積は約1400km3なので、富士山16個分の岩石が相手の惑星に移動したことになります。下の画像は電気溶接の荒い表面です。

この画像は北米大陸の一部を赤色立体図のように処理したものです。

電気的現象は、大きさのレベルが違っても同じ傾向が現れるという特徴があります。月のクレーターから放電で岩石が移動して、地球に降り注いだことがよくわかるでしょう。

富士山は放電で出来た

日本の中央にある富士山はきれいな円錐形をしているコニーデ型火山です。従来教えられている富士山は何回かの噴火によって溶岩が積みあがって出来たと説明されます。しかし、このリンクを見てほしい。赤色立体地図を3Dで見れるようにしてみました。これを見ると富士山の周囲に小さな粒粒がたくさんあることに気がつくはずです。これらは小噴火口と説明されますが、果たして本当にこの小さな山から噴火したのでしょうか? 電気的地球科学では、富士山などの山はほかの惑星との放電で出来たと予想しています。電気溶接ではマイナスの電極からプラスに向けて溶けた金属が移動します。この動画を見るとその様子がよくわかるでしょう。

電気現象はその規模が大きくても小さくても同じように現象が起きるという特徴を持っています。電気溶接のような数センチの大きさで起きることは、惑星規模の数十キロ、数百キロのスケールでも起きることになるのです。

この画像は電気溶接で発生するスパッターという粒です。溶接棒の速度が遅いと電流が母材内部に入り込んでいって穴が開きます。盛大に火花が起きると鉄の溶けた粒が周囲に飛散することがわかります。

飛び散った溶けた鉄は冷えるときに頂点が凹むことがあります。溶けた岩石が飛び散ったとき、内部にはガスが入っているため、熱が冷めると頂点が凹むのです。

地球に放電を加えたのは、水星、月、金星の3つでしょう。水星が最初に放電を加えたときは古すぎてまだわかりません。放電の時期がわかっているのは、金星の3500年前ですが、7万年前、1万2千年前にも放電があったようです。富士山がいつ、だれの放電で出来たかといえば、おそらく1万2千年前の月の放電によるものだろうと推測されます。フォッサマグナを作った2回目の放電の時に富士山はできたのです。

超音速の風が低山を作った

電気溶接のようにマイナス側から岩石が降り注いだだけでは、山はできません。放電による衝撃が大気を圧縮させ、強烈な衝撃波を作り出しました。超音速の衝撃波が岩石を硬く踏み固めたのです。

たんに放電するだけでは地表に見られるような地形は作られません。大気の存在が衝撃波を生んで、特徴的な三角形の山々を生んだと考えられます。

A.D.HALL氏は衝撃波が生み出す、様々な地形を解説しています。

地表に現れた幾何学模様も衝撃波によるものだと考えられます。

下の画像のような地形が浸食によって作られたと考えるのは、非常に難しいことでしょう。

現在主流の地球科学は、19世紀に議論された斉一説によるものです。自然の変化は非常にゆっくりと同じことが繰り返されてきた、と考えるものですが、至る所で矛盾や説明できない現象が現れてきます。斉一説に対抗してきたのは天変地異説ですが、これは肝心の記録がほとんどないという欠点がありました。しかし、「衝突する宇宙」のように神話や伝説を真摯に見直すことにより、明らかになって来た現象があります。Peratt博士のように実験室から古代のプラズマ現象を発見した成果もあります。惑星間放電による山の形成は、天変地異説のほんの入り口に過ぎないのです。

次回は普遍的惑星現象としての惑星膨張を取り上げてみます。

タイトル画像は山形県にある月山、火口が存在しない火山の一つ