北伊豆古道を歩く〜三島ー函南編〜

2022年9月30日。朝日の柔らかさも、空気もすっかり秋色に。北伊豆の拠点・沼津キャンプからは、富士山の頭の先はほんのりと冠雪が見えた。

検索してみたら今シーズンの初冠雪。夏から秋、そして冬へ。季節の歩みを感じられる新しい朝を迎え、本日も感謝いっぱいの1日がはじまる。

前回までの道はこちら↓

三嶋大社

8時 伊豆峯次第の252番目のチェックポイント・三嶋大社からスタート。朝日清々しい境内では、朝の奉仕からはじまる巫女さんの姿に出会い、早速感謝。

三嶋大社は、古くより三島の地に鎮座し奈良・平安時代の古書にも記録が残され、東海随一の神格と言われている。

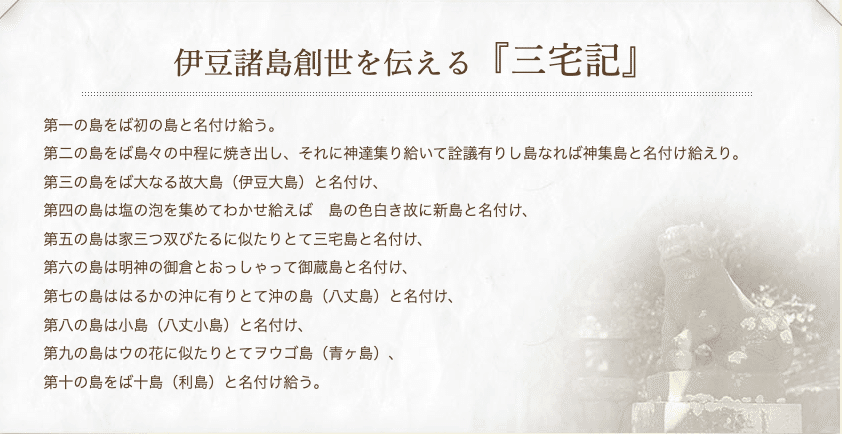

ところで、この三島の神が伊豆諸島から徐々に北上して、現在の地に遷座したと言われているのをご存知だろうか? 『三宅記』と呼ばれる長大な縁起物語では、伊豆諸島の島生みの神話が語られているのだ。

昔、天竺(インド)の王子が流浪の末、日本に渡来して富士山頂の神と出会い、安住の地を請い求めたところ、富士山頂の神は「海中ならばどれだけでも与えよう」と引き受けた。

後に王子は「三島大明神」と名乗るようになり、竜神と雷神を雇い、七日七夜の間に10の島を焼き出したいう。“焼きだす”とは噴火のこと、つまり御焼島=三宅島と言うことができたり。伊豆諸島の島産みは以下のように記されている。

伊豆諸島の噴火造島を、神のはたらきとした物語と考えて良いだろう。また、三島大明神が三宅島に鎮座したことから、噴火の中心が三宅島であったことも推察できる。

自然は常に表裏の顔を持っていて、船を悩ます荒波は魚を運ぶ恵みの潮となったり、温泉は畏怖すべき火山のもたらす恩恵であったり。自然と人の共生は、アミニズムとして顕現していたといえる。

中世に入ると、伊豆国の一宮として源頼朝はじめ多くの武家からの崇敬を集め、中世以降は東海道を往来する庶民からも篤く信仰された神社となったのだった。

大鳥居から真っ直ぐ延びた一方通行の出口。この道が伊豆半島の中央を南北に貫通した古道・下田街道の起点だ。次のチェックポイントまで、一途に5km歩く。

三島は東京から約100km圏にあり、新幹線で約1時間、東名高速道路で約1時間半の距離にあり、伊豆箱根鉄道駿豆線が通っていて、首都圏や伊豆地方への交通の利便性が高い。

東京からのアクセスの良さは北伊豆エリアの調査が始まってから、日を追うごとに実感している。車で移動する私にとって、高速道路下りてからの移動のスムースさが抜群だ。

一度目の国道1号線を過ぎて500m。駿豆線の踏切に差し掛かると、駿豆線はサンシャイン仕様の列車が走っていった。キャラクターやタイトルロゴで装飾したラッピング列車だ。

「ラブライブ!サンシャイン!!」は純粋な地域の郷土愛が、外様の心に響いたハーモニーの好例と言える。表面的なIP(知的財産)とのコラボに勝機を見出そうとするような、志しの成熟が足りない行政や団体では辿り着けない領域だ。心を変えないと街は変わらない。

人類は便利がゆえに不自由になった。世の中は目まぐるしく、AIや宇宙のこと、経済的インフレ、気候変動、戦争などなど様々ことが起きていて。目の前の未来ばかり気にして、物質の世界で麻痺してしまい、この星に生かされる恵みを、意識のまんなかで捉えづらくなったのだと言える。

そんな永遠でないものに一喜一憂はせず、心を奪われないこと。大自然の恩恵の中で積み重ねてきた文化や歴史、時空を超えて芽生えるものに対して意識を向けることが、結果的に人は豊かになれるのではないだろうか。

函南町

大場川(だいばがわ)を渡り、再び駿豆線と交差して600m歩く。伊豆縦貫道の高架下を通り抜け直進するのが伊豆峯次第のルートだ。

鮮やかな瑞々しい献花から地域の愛を感じる名残の道祖神。

伊豆峯次第の253番目のチェックポイント・雷電神社に到着。

大土肥の雷電神社、軽井沢の雷電神社、田代の雷電神社(現・火雷神社)はいずれも、伊豆山神社の雷電社から勧請した神社だ。

伊豆半島の狩野川流域の田方平野(現在の伊豆市、伊豆の国市)では、平安時代から日金山信仰が広まり、死んだ人の霊は日金山に登り、日金山を彷徨うと信じられていた。

やがて、年月を重ねるごとに地蔵信仰や地獄極楽信仰が色濃くなり、日金山への山道を登って行く参詣道が完成されていったという。

函南町役場前の岐れ道(わかれみち)交差点を左折。気づかないほどに緩やかな登り道がじわじわと体力を奪っていく。

県道11号線を1.1km歩き、函南駅入口を左折。更に1.5km歩き、函南駅方面へ。

10時半 JR在来線と東海道新幹線、2つの高架下を歩く。

丁度、新幹線の高架下に差し掛かる時、キーンと耳慣れない音が遠くから近づいてきた。新幹線だ。光のスピードに近づくほど時間は遅くなる。

新幹線の高架下を過ぎてから桑原地区の古道はまだ不明点も多い。それでも次のチェックポイントに向かって、壁に埋まった馬頭観音が道案内をしてくれる。

急峻な坂を登りきると視界は一気に開け、丘陵地に里山風景が広がっている。火山灰を母体とする畑の土がふわふわで、美味しそう。

丘を抜けると竹藪の道を下って歩くのが古道だ。

伊豆峯次第の254番目のチェックポイント・桑原薬師堂に到着。

里人たちの厚い信仰によって守られてきた24体の仏像が祀られていたお堂だ。廃仏毀釈にも晒されただろう。仏像群の散逸を防ぎ、後世に保存継承していくため、明治30年代に建てられたという。

2008年になると24体の仏像は函南町に寄付され、2012年、かんなみ仏の里美術館がオープン。現在、桑原薬師堂は空となっているが、住時を忍ぶことができる。

敷地内には桑原西国三十三所観音霊場がある。霊場を象った石像などを一箇所に集め、その場で全ての霊場を巡れるように整えられた「写し霊場」。つまりミニ霊場巡りだ。

観音菩薩が衆生を救うとき33の姿に変化するという信仰に由来し、33の霊場を巡ると現世で犯した罪業が消滅し、極楽住生できると信じられていた。

11時半 かんなみ仏の里美術館に立ち寄る。地元・桑原区の人々が大切に守り伝えてきた仏像を展示公開する小さな美術館だ。いつきても美術館のスタッフさん達からは地域への愛が伝わってくる。まさに現代の桑原薬師堂と言えるだろう。

顔を覚えていただいていたこともあり、次の目的地・法伝寺について話したところ、なんと管理されている方に連絡をしてくれ、現地で落ち合うことになった。

本日はここをゴールに、なんて思っていたが調査は続行決定。

再び、函南駅入り口の交差点まで戻り、県道11号線を歩く。案内標識には「熱海」の文字が見える。はじまりは途方もないと思っていたけど、いよいよ伊豆半島一周、令和の修験道の調査は大詰め。

県道11号線を1kmほど歩き、ファミリーマートが目印。平井の交差点を左折、箱根峠方面へ。正式名称は熱海函南線。通称・熱函道路、長い登り道が続く。

途中から熱函道路と並行する細道へ入るのが古道。急に虫が気になるようになった。しばらく街中ばかり歩いていたので、虫に追いかけられるのは久しぶりだ。前をよく見て歩かないと蜘蛛の巣にかかる。

14時 伊豆峯次第の255番目のチェックポイント・法伝寺に到着。

かんなみ仏の里美術館で紹介いただいた陶芸家の山内雅夫さんと合流。会って早々に普段は施錠されている法伝寺の鍵を開けてくださり、さっそく寺内に案内いただいた。

日金山信仰。伊豆山神社の神体山と言われる日金山への参拝は、特に函南の平井から登る(今回歩いている)ルートが、古来より日金山と密接なかかわりがあった地域だと推察されている。

鬢の沢地区にある法伝寺は日金山参道の中間に位置し、参詣者が必ず立ち寄り、地獄と極楽の法話を聴いていたそうだ。

極楽荘厳の図。二河白道が描かれている。火の河は貪りや執着の心、水の河は怒りや憎しみの心。盗賊や獣の群れも同じく欲を表しているそうだ。その間にある白い道は極楽に通じる道。往生を願う信心にたとえている。

地獄十王図。十王は冥界で死者の生前の行いの裁判をする十名の王であり、人間の転生先を決定する。赤い顔は有名な閻魔王だ。

地獄は悪い人だけが往く場所ではない、全ての人が往く場所である。肉体を持っていた時代の行いがありのまま反映される時。全てはお見通し、後悔先に立たず。覚悟決めて堕ちよう。

地獄・極楽絵図は作者が不明であり、後世に加筆されているので美術品ではなく、函南町の民俗資料に指定されている。

そういえば、伊豆半島には地獄極楽巡りを出来る施設があるので、肉体のあるうちにトラウマ体験したい方は足を運んでみてはいかが?

先のことを考えすぎると、今を生きることを見落としてしまう。過去のことを悔やみすぎると、今を感謝して生きることを見失う。

今を楽しむことができなければ、いつ楽しめるのだろう。今を感謝できなければ、いつ感謝するのだろう。今を生きなければ、いつ、生きるのか。今が救いの日であり、今こそ恵みの時である。