【連載】岩波文庫で読む 「感染症」第6回|見えないものから森羅万象を考える ルクレティウス『物の本質について』|山本貴光

この宇宙やそこに存在する森羅万象は、私たちの目には見えない小さな物質が集合してできている。こうしたものの見方を「原子論」という。

いまではすっかりお馴染みのアイデアだが、ずっとそうだったわけではない。例えば、20世紀はじめ頃にはまだ原子論に反論する科学者もいたくらいだ。他方で歴史を振り返ってみると、原子論は古くからあるアイデアだった。古代インドや古代ギリシアに例がある。ここでは古代ギリシアの場合を見てみよう。というのは、岩波文庫にうってつけの1冊があるからだ。

その前に背景を確認しておきたい。古代ギリシアには、自然を探究した一群の哲学者たちがいた。彼らはこの宇宙や世界はどういう成り立ちなのか、さまざまな自然現象はどのようなしくみで生じるのか、といったことに関心をもって取り組んだ。なかでも面白いのは「世界は何からできているか」という問題だ。

この問いは、いまもなお探究の途上にある。というのも、物質は原子からできているらしいということが分かってみると、原子もまたさらに小さな要素からできていることが分かり、原子を構成する陽子や中性子もまた……と、マトリョーシカではないけれど、なかなか究極の物質に辿り着かず、いまもなお探究は続いている。そうした領域は「素粒子論」とか「素粒子物理学」と呼ばれる。これについては、回を改めて触れる機会もあるはずなので、そちらで述べることにして、いまは古代ギリシアに戻ろう 。

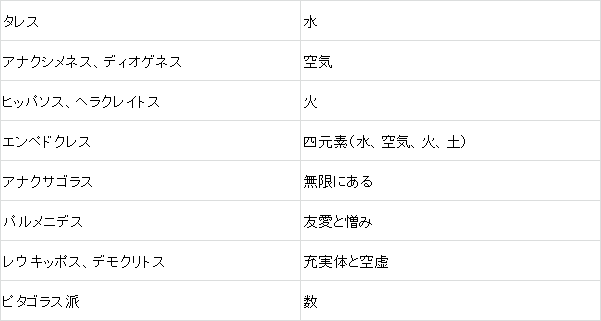

古代ギリシアの人にとって関心の強いテーマだったのか、「世界は何からできているか」という問いについては実にいろいろなアイデアが出されている。これがとても面白い。

ただ、残念ながら彼らが書いたと言われる文章はほとんど残っていない。では、どうして当時考えられたアイデアが分かるのかというと、幸いなことに後世の人たちによる引用で伝わっているからだった。例えば、アリストテレス(紀元前384-紀元前322)の『形而上学』(上下巻、出隆訳、青604-3, 4)では、彼より前の哲学者たちが「すべての存在の構成要素〔元素〕」あるいは「原理」をどんなふうに考えたのかを整理している(上巻、32-45ページ)。いまで言う先行研究だ。かいつまんでご紹介すると次のとおり。哲学者たちの名前はともかくとして、どんなアイデアがあるかにご注目いただければと思う。

私たちはその後の自然哲学や自然科学によって得られたものの見方や知識を知っているだけに、こうしたアイデアに触れると、なんだかバカバカしく感じるかもしれない。だがどうだろう。例えばあなたが、これまでの教育や読書などを通じて得た原子論の知識を一切持っていないとしたら。自分で考えたり発見したりしたわけではなく、また、一部の専門家を除けば自分で実験して確認したわけでもないそうした知識を持っていないとしたら。そして自力で「この世界は何からできているのか」という問いに取り組んで、なんらかの説明をするとしたら。彼らにしても先人の知恵を拝借しているだろうけれど、古代ギリシアの人びとの説明に、かえって凄みを感じないだろうか。

そこに見える「四大元素」という見立ては、私たちの周りにある具体的な自然物や自然現象を手がかりにしたものだ。いまでもファンタジーの舞台設定を用いたゲームや小説などでよく使われるから、見覚えがあるという人もいるだろう。他方では、パルメニデスの「友愛と憎み」やピュタゴラス派の「数」のように抽象物に原因を求める発想もあって、こちらはこちらでその理屈の立て方が面白いのだがここでは措こう(気になる人は文末で紹介する文献をご覧あれ)。

今回特に注目したいのは、レウキッポスとデモクリトスによる「充実体」と「空虚」という説である。いわゆる「原子論」だ。

*

レウキッポスもデモクリトスも、どのような生涯を送ったのかはよく分かっていない。紀元前5世紀後半から紀元前4世紀にかけて活動したらしい。彼らについては、ディオゲネス・ラエルティオスという人が『ギリシア哲学者列伝』(上中下巻、加来彰俊訳、青663-1, 2, 3)という本にまとめている(第9巻第6、7章、下巻119-138ページ)。残念ながらこの人も生没年は不詳でどんな人物なのか分からない。ただ、この滅法面白い本の著者として知られるばかりである。同書は2世紀の終わり頃ないし3世紀前半に書かれたと見られている。

この本は古代ギリシアにおける哲学の始まりから説き起こし、90名以上の哲学者たちを章ごとに取り上げて、その生涯と学説を書いたまさに「列伝」。同書で触れられる人物のうち、もっとも新しいのが2世紀後半の人であることから、著者自身もその頃の人ではないかと考えられている。

どうやらディオゲネス・ラエルティオスは、当時読むことができたさまざまな文献をもとにこの本をまとめたようだ。そこでは、それぞれの哲学者が書いたという著作についても書名が挙げられているのだが、いまでは失われてしまったものも多く、そういう点でも読者の興味を惹く本である。

さて、同書からレウキッポスとデモクリトスの学説のうち原子論に関わる重要な箇所を抜粋してみよう。

万有は空なるもの(虚空、ケノン)と充実したもの(プレーレス=アトム)とから成り立っている。また、もろもろの世界は、諸物体(アトム)が虚空のなかへ落ちこんで、互いに絡み合うことによって生じるのである。

(下巻119ページ)

これらの物体(アトム)はひとところに集まると、ひとつの渦(ディーネー)を作り出すのだが、この渦によって、それらの物体(アトム)は互いに衝突して、ありとあらゆる仕方で旋回しているうちに、似たものは似たものといっしょになって、別々に選り分けられることになる。

(下巻120ページ)

これはいずれもレウキッポスの項目に記されたもので、ここではデモクリトスについても似たような内容だと考えておいて差し支えない。いずれにしても、こうした仕組みによって、天体や地水火風その他が生じるというわけである。「物体(アトム)」だけでなく「虚空(ケノン)」がセットになっているのは、そもそもなにもない虚空がなければ、物体(アトム)が運動できないからという理屈。また、ぐるぐる回転する「渦」は、どうやら天体の運動をモチーフにしているようでもある。

ところで日本語の「原子」に対応する「アトム(atom)」という英語は、古代ギリシア語に由来する。これを見ておくとその意味も見て取りやすくなるので少し立ち寄ってみよう。

古代ギリシア語では「アトモン(ἄτομον)」という。これは合成語で「ア」と「トモン」から成る。古代ギリシア語の「ア(ἀ-)」は「~ではない」と否定する接頭辞。「トモン」は「テムノー(τέμνω)」という動詞に由来して、「切る」とか「分割する」というほどの意味。つまり「アトモン」で、「分割されないもの」という意味になる。原子論の文脈では「それ以上分割できないもの」を指す。ラテン語の「アトムス(atomus)」や英語の「アトム(atom)」はこれを借用したものだった。日本語で「原子」という場合、どちらかというと分割できるかどうかというよりは、万物の「もと(原)」になるものという意味に焦点が当たっているのが、以上のことからお分かりになるだろう。

こうしたレウキッポスやデモクリトスの原子論を受け継いだ哲学者に紀元前4世紀半ばから紀元前3世紀にかけて活動したエピクロスがいる。「快楽主義者」を「エピキュリアン」と呼んだりするのは彼の名前に因んでのこと。このエピクロスは、『ギリシア哲学者列伝』を書いたディオゲネス・ラエルティオスにとって重要な哲学者だったのか、同書の最終巻をまるまる費やして長い解説を加えている。そこではエピクロスが書いたと言われる手紙やその主張をコンパクトにまとめた「主要教説」という文章まで提示されている(同書ではもう1人、プラトンが同様の破格の扱いを受けている)。

岩波文庫ではこのエピクロスの章を独立させて編まれた『エピクロス 教説と手紙』(出隆、岩崎充胤訳、青606-1)という本もある。

さて、これでお膳立てが整った。

*

先ほど「岩波文庫にうってつけの1冊がある」と述べた。その1冊とは、ここまでに触れた本ではない。今回の真打ちは、ルクレティウスの『物の本質について』(樋口勝彦訳、 青605-1)である。岩波文庫の書誌では「ルクレーティウス」だが、ここでは音引きのない表記に統一しよう。

ルクレティウスは紀元前1世紀頃、共和制ローマ期の人。エピクロスの原子論を7400行にものぼるラテン語の詩で書いたのが『物の本質について(De Rerum Natura)』という本だ。いまなら「科学詩」とでもいおうか。

彼は、万物が原子と空虚から成るという原子論の基礎から出発して、天体や地球の自然現象、動植物、心身の両面を含む人体の機能や生死にいたるまで、森羅万象を原子論の観点から隈無く説明している。古代原子論の百科全書のような本なのだ。

詳しく見れば、レウキッポス、デモクリトス、エピクロス、そしてルクレティウスの書いたものには互いに違う部分もあるのだが、ここでは措いておこう。今回注目したいのは「感染症」に関わるくだりである。管見では、原子論に基づく病気の説明は、この4名のうちルクレティウスにしか見られない。『物の本質について』の最後のほうで、彼は病気の原因について論じている。どのように書かれているかを見てみよう。ただし、原文はラテン語の詩であるのに対して、岩波文庫の訳は散文である。

さて、病気の原因は一体何であるか、或いは、如何なる方面から病気の力が急に集結して、人類や牧畜の群に向って致命的な災害を吹きつけ得るのかを説くこととしよう。先ず第一に、我々にとって生命を維持する多くの物の原子があるということは、私が先に説いたところであるが、又これと反対に病気や死を斉す原子も亦多量に浮遊しているに違いない。

(311ページ)

いったんここで区切ろう。『物の本質について』を読むたび驚くのは、その想像力と論理の組み立てだ。なにしろ現在のように微小なものを拡大して観察する手段もない時代に、モノだけでなく生命や病気もまた原子によって説明しようというのだから大変なことである。

その基礎にはエピクロスによる「無からは何ものも生じ得ず」という発想がある。もし無からあれこれのものが生じるとしたら、あらゆるものが生じ得るはずだが実際にはそうなっていない。また、無からものが生じるなら、種子のような仕組みも不要のはずである。もし無からはなにものも生じないのだとしたら、ものはなにかしらの構成要素から生じるのであり、そこにはなんらかの制約や条件があるはずである、というのがその理屈である(17ページ)。

この原子論を徹底させてゆくと、神様の出番はなくなる。ルクレティウスによれば、人が死ぬと単に結合がほどけて原子に分解されるだけで、その際は肉体ばかりか精神もなくなる。誠にさっぱりしているが、こうなると死後というものもなく、神の裁きに遭うということもなくなり、神への信仰を持つ人にとっては首肯できないかもしれない。実際、後にキリスト教が広まった時代には、ルクレティウスの本を聖書とつじつまを合わせる読み方などもされたようだった。

そんな具合に徹頭徹尾、原子という物質に基づいて物事を説明する原子論だが、反論もある。誰もがすぐ思いつくのは、「そんなことを言ったって、原子なるものは目に見えないしあるかどうか確認のしようもないではないか」という疑問だろう。

この点についてはルクレティウスも抜かりはない。考えてみてほしい、と彼は言う。世界には、存在しているのに目に見えないものがある。例えば、風は見えないが、船をゆらし雲を動かす。あるいは匂いはどうか、熱はどうか、衣服の湿気はどうか、青銅の像を人が触るたび目に見えないほど少しずつすり減っていくのはどうか、物が時とともに私たちの目にはそうとは見えないのに大きくなったり小さくなったりするのはどうか、とさまざまな例を挙げてみせている。それは私たちの目に見えない物質の働きによるのだ、という論である。

目に見えない微小な物質、原子があるという前提で、ルクレティウスは「病気や死を斉す原子も亦多量に浮遊しているに違いない」と考えている。前回ヒポクラテスを読んだ際にも書いたが、後知恵を承知で言えば、感染症を捉えるまであと一歩のように見える。実際はどうか。期待しながら先ほど引用した箇所の続きを読んでみよう。

病気や死をもたらす原子が集まって空気が病的になる。これはヒポクラテスが論じていたミアズマ説、病気の原因となるものが空気に含まれているという説に似ている。ルクレティウスは、土地によって空気も違うため、病気の症状も違っているとも指摘しているが、これもヒポクラテスが環境や風土を視野に入れていたことを思い出させる説明だ。

そうした空気は「毒な空気」とも呼ばれている。「我々が呼吸してこれの混入した空気を吸い込む際、これをも亦体内に吸い込むことになるのは必定である」(312ページ)というわけで、人間にとって毒となる原子(物質)が空気を介して体内に取り込まれるという仕組みが描かれている。

どうやらここまでのところ、ルクレティウスの見立てはヒポクラテスの議論をなぞっているように見える。ただし、ヒポクラテスと一点大きく違うのは、病気の原因を明確に「病気や死を斉す原子」と特定しているところ。だが、ルクレティウスは、そうした物質が人や動物のあいだで病気を感染させるという見方には至っていない。

さらにこの後、アテナイの疫病について論じている。第4回で触れたトゥキュディデスが経験者としてまざまざと描写していたあの出来事だ。紀元前1世紀のルクレティウスから見て300年以上昔の話である点に注意しよう。そのルクレティウスも、岩波文庫版で6ページにわたってあの疫病がいかに悲惨なものだったか、具体的な症状や出来事を見てきたように記している。どうやらこれはトゥキュディデスとヒポクラテスを下敷きにしているようだ。

そのなかに病人の「傍につき添っていた者は伝染してしまったり」(316ページ)という、これまた『戦史』の記述にも似た一文がある。「感染症」を念頭に読んでいる私などはハッとしたのだが、残念ながらルクレティウスはこの点について原子論的な説明を加えていない。

*

ところで、ルクレティウスを愛読した科学者の1人に寺田寅彦がいる。彼は1929年(昭和4)に発表した「ルクレチウスと科学」という文章で、ルクレティウスが説く原子論の面白さ、それを現代の科学者が読むとどう見えるかということを同書の構成に沿って詳しく綴っている。その中でさきほどの箇所についてこんなコメントを残している。

終わりには「病気」に関する一節があって、そこには風土病と気候の関係が論ぜられ、また伝染病の種子としての黴菌(ばいきん)のごときものが認められる。

(小宮豊隆編『寺田寅彦随筆集 第二巻』、岩波文庫緑37-2、257ページ)

そう、後の目からはそのようにも読める文章なのである。もちろん、これをもってルクレティウスがウイルスや細菌の存在を予知したと言えるわけではない。というのも、彼の議論はあくまでも「万有は原子と空虚からできている」という基本原理に則って森羅万象を説明するという方針を徹底したものであり、病気をもたらす物質を観察したわけではなかったからだ。

寺田寅彦は、さきほどの文章で「近代物理学の大家であった」ケルヴィン卿(ウィリアム・トムソン)をはじめ、やはりルクレティウスを読んでいた科学者たちの名を挙げながら、科学史には痕跡こそ残っていないものの、『物の本質について』から「大きな何物かを感得した物理学者化学者生物学者がどれだけあったかもしれない」(209ページ)と指摘している。そして過去の書物を読む意味をこう論じている。

今から百年前にこの書を読んだ人にはおそらく無意味な囈語(たわごと)のように思われたであろうと思うような章句で、五十年前の読者にはやっと始めてその当時の科学的の言葉で翻訳されたであろうと思われるのがある。それどころか十年前の物理学者ならばなんの気なしに読過したであろうと思う一句が、最新学説の光に照らして見ると意外な予言者としてわれわれの目に飛び込んで来るのもあるようである。

(209-210ページ)

寺田寅彦がこれを発表した1929年頃は、原子にかんする物理学の領域でさまざまなアイデアが飛び交い、実験が工夫され、続々と新たな発見が発表されていた時代だった。例えば、原子核を構成する粒子のひとつである中性子は1920年にアーネスト・ラザフォードがその存在を予想したものだった。ジェムズ・チャドウィックが実験によって予想どおりの物質があることを示して「中性子」と名づけたのは1932年のこと。1929年は、まだ原子核の構造も解明の途上にあった、そんな時期だった。

2000年も前の「今どきそういうかび臭い」本から物理学のヒントをもらうなんてことがあるだろうか。とは、ある集まりで寺田寅彦がルクレティウスを紹介した際、それを聞いた科学者が漏らした感想とのこと。それに対して彼はこう応えている。

暗示に対して耳と目を閉じないタイプの学者ならば、ルクレチウスのこの黙示録から、おそらく数限りない可能性の源泉をくみ取る事ができるであろう。少なくともあるところまで進んで来て行き詰まりになっている考えに新しい光を投げ、新たな衝動を与える何物かを発見する事は決して珍しくはあるまいと思うのである。

要するにルクレチウスは一つの偉大な科学的の黙示録(アポカリプス)である。

(210ページ)

これは古典と呼ばれる書物がもつ効能のひとつだ。自然科学に限らず、学術では未解明の謎にとりくむことが多い。その際、重要になるのがアイデア、ものの見方である。寺田寅彦がここで「暗示」と言っているはそのことだ。「示唆」と言ってもいいし「手がかり」と言ってもよい。本というものは、それを読む人の脳裡に浮かんでいる問いとの組み合わせで、そのつど読み取れることも変わるものだ。単に古くさい本だといって読まなければなんにもならないけれど、なんらかの問いを抱き、自分からは出てこない発想に触れたい人には宝の山にもなりうる。

それは、古今東西の古典を集めた「岩波文庫で読む「感染症」」というこの連載の目論見でもあった。古代ギリシアが続いたので、次回はもう少し現代のほうへ目を転じてみよう。

*この文章を書くにあたって以下の文献を参考にした。

・H. A. J. Munro, Titi Lucreti Cari De Rerum Natura Libri Sex, 2vols., Deighton Bell and Co., 1864.

スコットランド生まれの古典学者ヒュー・アンドリュー・ジョンストン・マンロー(1819-1885)によるルクレティウス『物の本質について』の英訳と注釈の2巻本。マンローは、ルクレティウスが参照しているギリシアの作家として、ホメロス、エウリピデス、エンペドクレス、トゥキュディデス、そしてヒポクラテスを挙げている(第2巻、99ページ)。また、病気に関する記述については注釈を収めた第2巻の408-409ページで、ヒポクラテスやトゥキュディデスが参照されている旨が指摘されている。

・Francesco Montarese, Lucretius and His Sources: A Study of Lucretius, “De rerum natura” I 635-920, Sozomena vol. 12, De Gruyter, 2012.

より近年の研究としてはこの本がある。書名のとおり、『物の本質について』の第1巻について、ルクレティウスがなにを資料(ソース)として議論を組み立てているかを検討した本。病について論じた第6巻はこの本の主題ではないものの、ルクレティウスがヒポクラテスやトゥキュディデスを参照している件について記されており、関連文献を知りたい向きに役立つだろう(第1章、11-12ページ)。

・小池澄夫、瀬口昌久『ルクレティウス『事物の本性について』 愉しや、嵐の海に』(書物誕生――あたらしい古典入門、岩波書店、2020)

ルクレティウスとその本の内容と意義についてはもちろんのこと、同書が歴史のなかで見失われ、再び写本が発見されて表舞台に再登場した経緯や後世への影響なども解説されている。『物の本質について』が15世紀に再発見された経緯については、スティーヴン・グリーンブラット『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(河野純治訳、柏書房、2012)に詳しい。

・田上孝一、本郷朝香編『原子論の可能性――近現代哲学における古代的思惟の反響』(法政大学出版局、2018)

古代ギリシアの原子論が、近現代のヨーロッパにおいてどのように受け継がれ議論されたかをテーマとする論集。第1章(金澤修)では、古代ギリシアの原子論、特にデモクリトスとエピクロスの違いについても整理されている。また、第10章(白井雅人)では明治期の日本での原子論の受容を、第11章(東克明)では素粒子論の観点からも検討されている。

・『ソクラテス以前哲学者断片集』(全5冊+別冊、岩波書店、1996-1998)

ドイツの古典文献学者、ヘルマン・ディールス(1848-1922)が古代ギリシアの哲学者たちの失われたテキストを、後世の人による引用などから集めて編んだ本(初版は1903年刊行)。後にヴァルター・クランツ(1884-1960)が引き継いで改訂を加えたので、「ディールス=クランツ(DK)」と呼ばれる。同書から15人を選んで編訳した『初期ギリシア自然哲学者断片集』(全3巻、日下部吉信訳、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2000-2001)もある。現在では「ソクラテス以前」に替えて、「初期ギリシア」の哲学と呼ばれることが多い。新たな方針で編まれた本として、Edited and translated by André Laks and Glenn W. Most, Early Greek Philosophy, 9 vols., Loeb Classical Library, Harvard University Press, 2016. がある。ついでながら古代ギリシアの哲学史について知りたい読者には、現時点での決定版として納富信留『ギリシア哲学史』(筑摩書房、2021)をお勧めしたい。

山本貴光(やまもと・たかみつ)

文筆家・ゲーム作家。

コーエーでのゲーム開発を経て、文筆・翻訳、専門学校・大学での教育に携わる。立命館大学大学院講師を経て、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。

著書に『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『マルジナリアでつかまえて』『投壜通信』(本の雑誌社)、『世界が変わるプログラム入門』(ちくまプリマー新書)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)ほか。共著に『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満と共著、本の雑誌社)、『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川との共著、筑摩書房)、『高校生のためのゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)、『脳がわかれば心がわかるか』(吉川との共著、太田出版)ほか。

twitter @yakumoizuru