量子力学の本、30%しか理解できなかったけど新しい世界が広がった!/多世界解釈??なんじゃそれを自分なりに絵を描いて表現してみた

先日、私はこんな記事を書きました。

新たな気づきを得るには、普段、全く触れないようなことに触れてみること。そこで思い立ち読もうとした本がこちらです。

量子力学?多世界解釈?世界がたくさん存在?物理の世界で?

自分にはチンプンカンプンなことを解説した本である。

本の評価は高く、わかりやすいという意見が多いのと、1回では理解できない・・・。という意見も多く不安のもとに読みました。

その結果、いや~難しかった。30%も理解できなかった。けれど、新しい知識に触れられて良かった!というのが感想です。

ということで、がんばって得られたことを文字と絵で解説したいともいます。

物質の最小単位は原子となっているけど、どうなっているの?

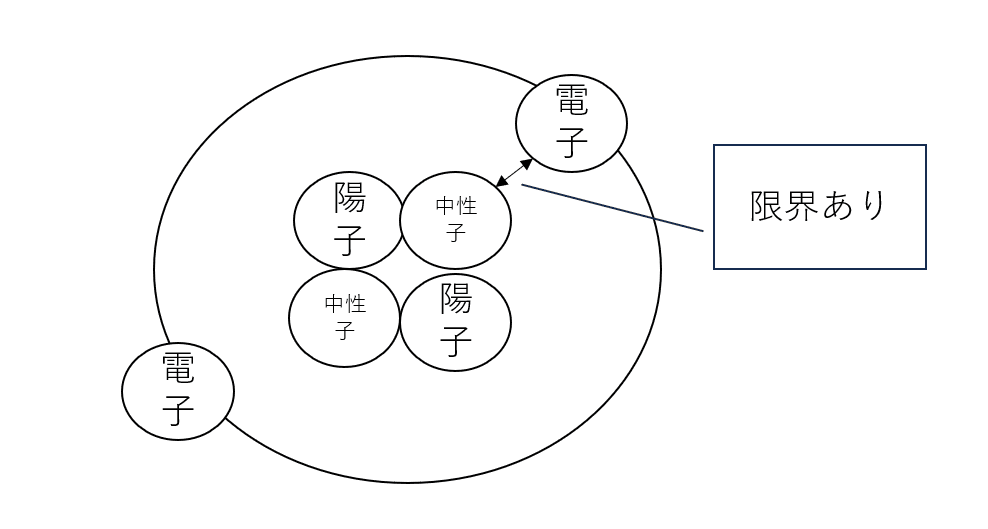

例えば、ヘリウムの原子はこうなっている

上図はヘリウム。原子は陽子と中性子と電子でできている。

次の性質がある。

・陽子は+、電子はー電気

・養子の数=電子の数で釣り合っている

・養子と同じだけ、中性子がある

理科や物理のテキストでよくある図である。原子のようなミクロな世界で本当かどうか見たことないのでわからないのだけど、

太陽の周りを地球がまわっているように、地球の周りを月がまわっているように、引き合って均衡をとってまわっているのである

原子にエネルギーがたまると、電子はより活発に動く以下のような感じに

熱を持つと、水が蒸発し、金属は膨張すると考えると想像がつきやすいだろう。

一方でエネルギーが失われるとどうなるのか。逆のことになって、陽子と原子は近づいていく

とはいえ、上記のようにはならないようだ。何を意味するかというと、物質がつぶれてしまうことになるのである。

物質がつぶれるとはどういうことかというと、金塊が今ここにあるとすると、冷やすと物体が極小化してしまいつぶれてなくなってしまうかのようになるのだ。

実際にはこうならず、距離には縮まる距離には限界があるようなのだ。

地球を回る人工衛星を例えると、人工衛星はつり合いを失うと大気圏で燃え尽きるが、原子はある程度近づくとそれ以上は近づけないようである。

量子力学では、この電子がある一定条件のもとでどこにあるかを論じていた

いろいろな条件下で電子の位置は変わる。量子力学では、この電子の位置がどのように動くかを突き詰めて考えていたと思う。

ただ、それがめちゃくちゃ難解で、本書の中盤70パーセントは理解不能であった。

いろいろな測定をすると、電子の位置がいろいろ変わる。

どうも、電子を点でとらえるのではなくて、波でとらえるように考えるらしい

波なので、電子はいろいろなところにあり得るという解釈。

ただ、それでも電子の個数は決まっているので、波のある時点にあれば、それが正解で他の位置は消そうとする。

しかし、もう一度実験すると、全然違う位置にいたりして、説明がつかないようだ。

そこで、登場したのが多世界解釈。すべての実験結果は正しいという解釈

なんか、今までの研究を無にするかのような考え。だから何?正解はと問われると全部正しい!ということのようだ。

なぜかを聞くと理にかなっている。

つまり、今我々は、原子という物質の最小単位にある電子の位置を測定しようとしている。

しかし、原子レベルから見て、実験する環境は全て同じかといえば、絶対に違うということだ。

その時のコンディションは、原子レベルで見たら全く同じなんてありえない。環境に存在する酸素の原子の数や状態はいっしょなのだろうか。

測定に使う測定子の構成する物質の原子レベルの構造は同じなのだろうか?

絶対に違う。だから、測定したときの電子の位置は、周りの環境は目視では全く同一に見えても、原子レベルでは全く異なる環境なので、測定する電子の位置は全部異なる。

ということのようだ。

繰り返し実験をして、その平均をとる?

なので、すべての結果が正しいので、その実験を繰り返しその結果の集積から傾向をみるしかない・・・と。

いうことらしい。

ただ、なんかモヤモヤします。

いいなと思ったら応援しよう!