京から旅へ/インド仏跡巡礼(40・完)/サルナート④ダメーク大塔

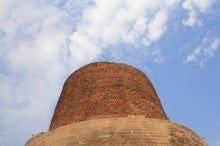

ダメーク大塔は大きく、見る者を圧倒する。が、どこか愛らしい。

角度にもよるが、ヌーボーみたいに目の離れた、ユルキャラが、

茶の烏帽子を被り、地面から顔を出しているみたい、だからだ。

とは言え、高さは43.6mm、底辺の直径も36.6mもあり、周囲だって、

単純に、直径×3.14で、計算しても114.9mはある。それだけに、

近づくほど、塔の巨大さと、人々の抱いた信仰の高さを感じる。

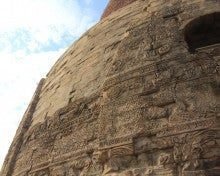

大きな砂岩を積んだ塔の周りには、アーチ状の小窓みたいな凹み

が八か所あるが、この高さだけでも、大人の背丈程はある。

かつてはこの凹みの中、夫々に、グプタ王朝時代に彫られた石仏

が座られていたが、今は剥ぎ取られ、黒い痕だけが残っている。

だが、塔の壁面には、19世紀末に芽生えたアール・ヌーボー的な

つる草の曲線デザインと、卍を崩した幾何学模様のシルエットが、

主張し合い、融合し合い、過去の栄華を抜け目なく、刻んでいた。

そして、大塔の頭上の青空では、白い雲が広がり、ただ悠然と

あるがままに、常に形を変えながら、静かに流れていった。

まるで。釈尊(ブッダ)の、諸行無常の教えを示すかのように…、

インド仏跡巡礼の連載ブログは、ここで完了する。

実際は、ダメーク大塔の後、考古博物館、ムルガンドゥ・クティ

寺院等を観てからサルナートを離れ、夕方の4時半にベナレス空港

を飛び立ち、バンコクで乗継、翌朝の6時25分に関空へ戻るのだが、

考古博物館は撮影禁止で、載せる写真が無いのと、ムルガンドゥ・

クティ寺院と共に、以前、簡単に紹介したので省略した。

と云うよりも、釈尊(ブッダ)の四大聖地(誕生、悟り、初転法輪、

涅槃の地)について、一通り書いた後であり、インド仏跡巡礼の

テーマに絞れば、これ以上は余分と思えたからである。

兎にも角にも、2014年2月25日から書き始めた、本ブログもこの

40話でやっと完了した。本日、2015年9月25日で、1年7か月。

その間、2度もFBで、誕生日おめでとうのメッセージを頂いた。

日にちにすると574日、40話で割ると14.35日。約一話2週間平均。

仕事や外泊があっても、恐るべき、筆の遅さである。のだが、

浅学非才な凡夫が、インド仏跡巡礼を書くには、やはり、多くの

本から学び、様々な情報や考えを得ながらも、それを鵜呑みせず、

自分なりに発酵させ、手探りでまとめる工程も必要であった。

結果として、何とか連載ブログは終えることができたが、改めて

釈尊(ブッダ)が、初めに説かれた教えである、原始仏教について、

まだまだ学びが足りないことを、痛感した。

最も、今回のインド仏跡巡礼は、釈尊(ブッダ)の四大聖地を巡った

旅の記録でもあり、終り際の38話/中道と39話/四諦の話で、若干、

書いただけで、あまり触れる機会もなかったのだが…、

今後はもっと釈尊(ブッダ)の原始の教えについて、ポイントを絞り、

原始仏典も含め学び、解り易くお伝えできれば、と考えている。

釈尊(ブッダ)の原始の教えは、哲学である。

その哲学が、釈尊(ブッダ)が生きた時代も、国も、人種も、制度も、

死生観も異なる、現代の日本で、心の閉塞感が漂う今の日本の中で、

少しでも、凡夫が生きる指針となりえるのか?が、探れたらと思う。

そう言う意味では、釈尊の死後に造られた仏塔などの仏跡とは違う、

心の中に残る“仏跡”への巡礼は、これからが始まりだと、云える。

インド仏跡巡礼、完了。

【インド仏跡巡礼/参考資料一覧】

■手塚治虫「ブッダ・全八巻」潮出版社

■中村元訳「ブッダ最後の旅」岩波書店

■中村元「ブッダ入門」春秋社

■中村元・田辺祥二「ブッダの人と思想」NHKブックス

■奈良康明「ブッダ知れば知るほど」実業之日本社

■宮本啓一「仏教誕生」講談社学術文庫

■宮本啓一「ブッダが考えたこと これが最初の仏教だ」春秋社

■保坂俊司「インド仏教はなぜ亡んだか」北樹出版

■丸山勇「ブッダの旅」岩波新書

■巨新蔵「原初の仏教」けいせい出版

■ブックス・エソエステリカ「釈迦の本」学研

■ブックス・エソエステリカ別冊「図説ブッダの道」学研

■歴史がおもしろいシリーズ「図解ブッダの教え」西東社

■いちばんやさしい「ブッダの教え」西東社

■高瀬広居監修「ブッダの教え」青春出版社

■白鳥春彦監修「ブッダ」宝島社別冊

■龍谷ミュージアム編「釈尊と親鸞」宝蔵館

■前田行貴「インド仏跡巡禮」東方出版

■山崎玄一著「世界の歴史 古代インドの文明と社会」中央公論社

■小西正捷・岩瀬一郎編「インド歴史散歩」河出書房新社

■高橋修史編著「80分でわかるインド」ATパブリケ―ション

■門倉貴史「今のインドがわかる本」三笠書房

■ブックス・エソエステリカ「ヒンドゥー教の本」学研

■森本達雄著「ヒンドゥー教 インドの聖と俗」中央新書

■クシティ・モーハン・セーン、中川正生訳「ヒンドゥー教」講談社現代新書

■リチャード・ウォーター・ストーン、藤沢那子訳「インドの神々」創元社

■ジャン・ボワスリエ、木村清孝監修「ブッダの生涯」

■B.B.アンベードカル、山際素男訳「ブッダとそのダンマ」三一書房

■ティク・ナット・ハーン、池田久代訳「小説 ブッダ」春秋社

■藤原新也「印度放浪」朝日文庫

(2015年9月25日 記)