「日付 15」 幸せの列車に乗せられた少年と月日の流れ|こどものにほんご

愛知はAichi?それともAiti?…ローマ字「ヘボン式」基本の改定案、意見公募を開始

2025/01/10 読売新聞

訓令式 :小学校で採用(国際基準)

ヘボン式:パスポートや道路標識に採用

「ローマ字表記 70年ぶり改定も視野に 文化庁の審議会に検討諮問」

時代に応じた整理が必要ということで、昨年5月NHKウェブ・9月毎日新聞・10月読売新聞がとりあげていました。

その続報で、文化庁が意見公募を始めたそうです。

2024年 世界の人口 約80億人

英語話者 約15億人 英語が母国語 約3.8億人だそうで

「訓令式の方が日本語の発音をするのに適している」

「英語を母語とする人の割合から考えると訓令式の方が良いのでは」

と書かれている教育系出版社ブログを読み、なるほどと思いつつ

日本の公教育で学習する外国語は「英語」で、低年齢化している現状を

鑑みるとヘボン式にした方がスッキリするのかなと個人的には考えます。

「『少ない時数で豊かに学ぶ』授業の作り方」2021年

今の学校は社会課題が生じると学ぶべき事が増え続けるため

カリキュラム・オーバーロードになっていると

上智大学 奈須正裕教授編著の「『少ない時数で豊かに学ぶ』授業の作り方」

(ぎょうせい 2021年)で、どなたかが書かれていました。

この書籍の前半には

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室長 白井 俊氏

文部科学省科学技術・学術総括官 合田哲雄氏

に加え、奈須教授が書かれた3章があり

その後現場の実践例が示されていて、副題は

脱「カリキュラム・オーバーロード」への処方箋です。

何でも画一化が良いわけではないものの

一定以上の質を保つことを目的として作られた学習指導要領なので

新しい服を購入したら一枚取り除いてクローゼットを整えている方のように

あれもこれも、と欲張って混乱しないような調整が必要なのだろうと思います。

ただ、教育界にはそれぞれの思いをもった方や各教科の専門家がひしめき合っているのでその調整役を誰かが担うのは難しいのだろうな、ということが

この書籍から伝わってきました。

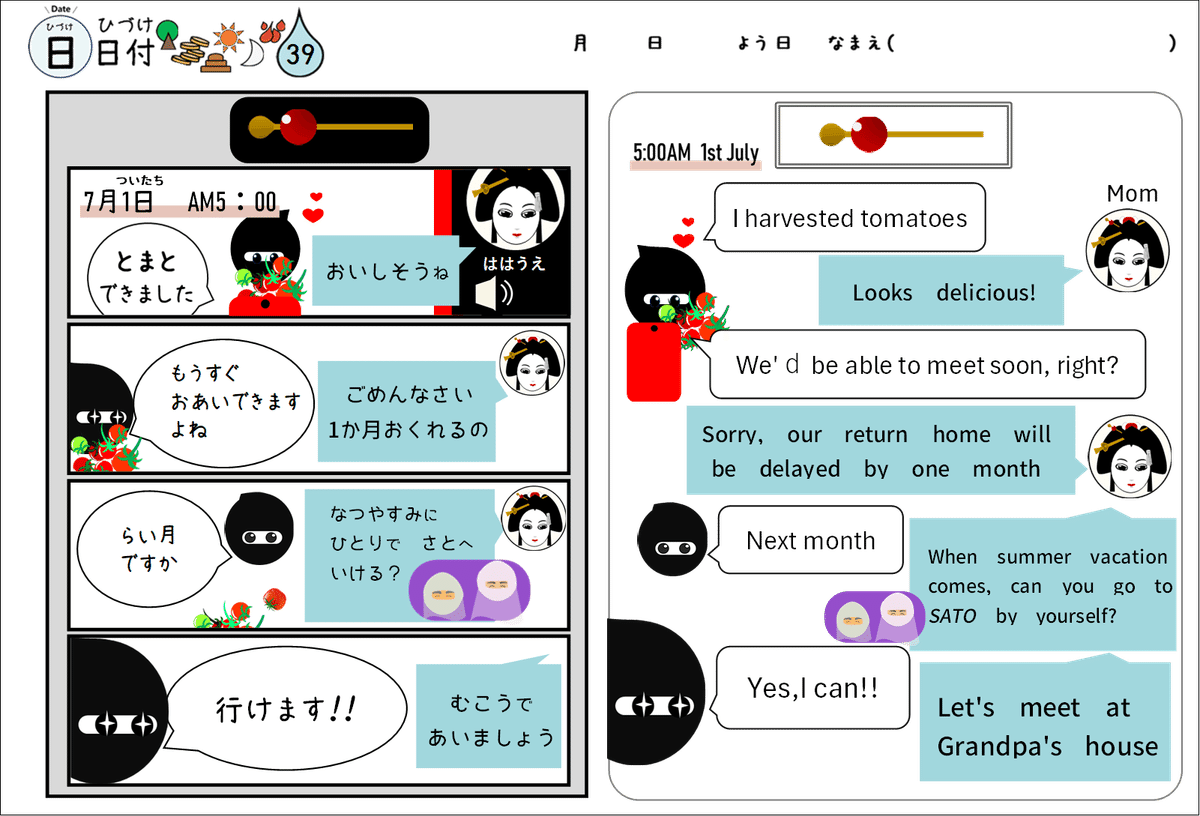

「日付」

小学校中学年以上で来日した子どもが

生活に役立つ学習言語を習得するという目標のドリル

1「日本のお金」2「日付」3「時間と時こく」4「天候」の4項目のうち

「日付」までこれで終了です。

年少者に月日の流れをどう伝えるか

「幸せの列車」に乗せられた少年

ヴィオラ・アルドーネ 2022年(河出書房新書)

実話を元に1974年生まれの高校教師が書いたフィクション。

戦後、荒廃が長く続いていたイタリア南部の貧困家庭の子どもたちを、

比較的暮らしの安定していたエミリア・ロマーニャ州をはじめとする

北部の町まで送り届けるために、1946年から1952年まで実際に運行されていた列車だ。

南部と北部では文化的な違いも言葉のアクセントの違いもあったようで

子どもにとっては自分の同じ国でも戸惑う様子が伝わってきました。

親元から離されて使役されたり体を傷つけられたりする、という噂が

飛び交っていたという描写もありました。

途中まで私も緊張しながら観ていました。

主人公のアメリーゴが、南部にいる母のことを想ったときに

会話の相手が返した台詞

「畑が黄色く色づいて、小麦の背丈が高くなったら帰るのよ」

とうとう畑が黄色に染まり、小麦の背丈は高く伸びた。

アメリーゴは7歳の子どもなので、

小麦の様子から時間の流れを知ることが出来るように

預かり先の女性がこたえていました。

このドリルは、

動物や植物について理解を深めたり、生活の見通しを持ったりする為

「日付」の項目を作ったので、年少者に月日の流れを教える時に

自然界の様子を追うことは有効なのだと感じちょっと嬉しくなりました。

物語の内容自体は、映画の構成上

きっと幸せになるだろうと思いつついろいろ考えさせられました。

単語の一番下の水色枠は、基本的に母語を調べて書く欄です。

伝統色を使った50音

ひらがな練習の良いドリルは数多ありますが

「なぞり書き」しましょう!と言っておいて

書き順の大まかなルール「上から下」「左から右」を示さないのも

無責任かも・・・と考えを改め

日本の伝統色を使ったひらがな練習の項目を作りました。

あ行:あいいろ

か行:かきいろ

さ行:さくらいろ

書き順については

書きやすいように書けば良いと思っていたのですが

限られた時間の中、毎回違う書き順で定着しない児童もいたので

はじめにルールを教える必要性を感じています。

難解なタイ文字「丸の部分から書き始めます」と一言あるだけで

私は気分が違いました・・・。

書き始めのヒントを足がかりに練習する50音プリント6枚目です。

3か月なぞり書きをして、そろそろ自力で書けるようになっている頃

カタカナもスモールステップの繰り返しで習得して欲しいと思います。

文字定着のために

目標タイムを設定することは、隙あらば遊びたい児童にも有効です。

(お国柄にもよりますが)

ストップウォッチやスマホのストップウォッチ機能を

児童本人が活用できるようにすると、アレコレ言いながらも

自分のタイミングでスタートするので集中して取り組みます。

もし、まだ定着していない文字があったら

クリアファイル冊子にある前のプリントを確認する時間を設けてから

始めると良いです。

(書き終わったときに、間違っているとか空欄とかの文字があれば

いつもその枠を分かりやすい色で囲んでおきました。)

次は、「時間と時こく」です。

他人の作った教材は使いにくいことも多く

いちいちクリックして確認するお手間を省いてみました。