〈JAZZロングレビュー〉ジョン・スコフィールド(John Scofield)『Swallow Tales』【2020.4 145】

■この記事は…

2020年4月20日発刊のintoxicate 145〈お茶の間レヴュー JAZZ〉掲載記事。2020年5月29日に発売された、ジョン・スコフィール初のECMリーダー作をレビューした記事です。

intoxicate 145

円熟した音楽家同士の深い対話を味わうのにうってつけの1枚(坂本信)

Swallow Tales

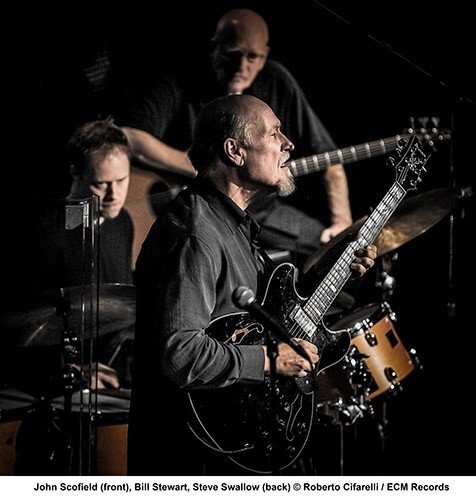

John Scofield(g)Steve Swallow(b)Bill Stewart(ds)

[ECM/ ユニバーサルミュージック UCCE-1183]

今やジャズ・ギター界の大御所となったジョン・スコフィールドが、スティーヴ・スワロウ(b)とビル・スチュワート(ds)とのトリオで、新作『Swallow Tales』を発表する。スワロウとスコフィールドは、1970年代半ばにバークリー音楽院(現在は音楽大学)で子弟関係になって以来の音楽仲間とのことだが、スコフィールドのアルバムでは1980 年の『Bar Talk』以来、機会あるごとに様々な機会に共演を続けている。トリオとしても、80 年代にはアダム・ナスバウム(ds)と共に広範なツアー活動を行い、『Shinola』と『Out Like A Light』(共に1981年)という、2 枚のライヴ盤も発表している。その後マイルス・デイヴィスに起用されて一躍有名になったスコフィールドは、ファンク色の強いバンドを率いたり、ニュー・オーリンズのセカンド・ラインを追求したり、エレクトロニカとの接点を模索したりと、好奇心の赴くまま、様々な方向に触手を伸ばしていくことになる。

そのいっぽうで、彼がスワロウと組んだプロジェクトは、パット・メセニーとの『I Can See Your House From Here』(1994年)や『Quiet』(1996年)など、ある特定の音楽スタイルを探るというよりもむしろ、純粋に楽曲やプレイヤー同士の対話を深く追求するものが多いような印象があり、トリオはそれがもっとも純化したフォーマットと言えるだろう。ビル・スチュワートは『Meant To Be』(1991年)以来スコフィールドのプロジェクトの常連で、トリオとしてもライヴ盤『EnRoute』(2004年)やホーンを加えた『 This Meets That』(2007年)、ラリー・ゴールディングス(org)を迎えた『Country For Old Men』(2016年)を発表するなど、要の役割を果たしている。新作はそのタイトルどおりスワロウの作品集となっている。メロディが美しくてシンプルでありながら襞の多いこれらの曲の魅力を引き出すグループとして、このトリオはまさに理想的である。

© Riberti Cifarelli / ECM Records

▲Twitter

https://twitter.com/intoxicate3

▲Facebook

https://www.facebook.com/tower.intoxicate/

▲Instagram

https://www.instagram.com/tower_intoxicate/

▲タワーオンライン(本誌オンライン販売)

https://tower.jp/article/campaign/2013/12/25/03/01