三谷惠子先生の思い出(にかこつけた教え子の回想)

今日1月17日は、わたしの学部時代の指導教官であった三谷惠子先生の命日である。命日ということで、改めて色々と振り返ってみると、普段忘れていた思い出が沢山蘇ってきた。思い出がまた記憶の彼方に飛んでいってしまわないうちに、忘れないように書き留めておこうと思った。要するに、三谷先生の命日にかこつけて、備忘録をしたためておこうという魂胆なのである。

三谷惠子先生とは?

三谷先生がどういう方だったのかということは、指導教官としての側面くらいしか知らない(これはこれでおそらくかなり貴重なのだが)わたしが説明するよりも、先生の学生時代を知る服部先生や、あるいは野町先生が書かれた追悼文を参照してくださった方が速いし正確だと思う(これ以外にも、チェコ語の石川先生が書いたものなども、インターネット上で読むことができる)。という訳で以下からどうぞ。

先生の恐ろしいところは、専門的な知識が広くて深いところだった。文献学、文法、社会言語学、少数言語の調査、果ては文学作品の翻訳まで何でもござれだった。しかも、その全てで第一人者という評価を得られていた。研究を受け継ごうにも、分野が多岐に渡りすぎていて、全貌を一人で把握することすら難しい状態である。要するに凄い人だった。

駒場時代(2013年-2014年)

わたしが東大の文科III類に入学したのは、2013年4月のことだ。奇しくも三谷先生が東大に赴任されてきたのと同時であった。そして、先生のご逝去は2022年の1月で、同じ2022年の3月にわたしは博士号を取得し、東大を巣立っている。つまり、わたしが学生として東大にいた期間と、三谷先生が教授として東大にいらっしゃった期間はほぼ一致しているのである。

実際に先生の公式な指導学生であったのは2015年度から2016年度にかけての2年間でしかなかったが、先生には本当に感謝している。先生はどちらかといえば放任主義で、授業以外では卒業論文に何回かコメントをもらった程度の指導しか受けていない。しかし、わたしもどちらかといえば背中から学ぶタイプで、手取り足取り教える懇切丁寧(悪く言えば権威主義)タイプの先生には猛反発する人間なので、不思議と相性が良かったのだった。大学院時代の指導教官の小林正人先生もどちらかといえば放任主義タイプで、わたしとは相性がよかった。

わたしが三谷先生と初めてお会いしたのは、東大に入学して間もない2013年5月のことで、駒場生向けの文学部ガイダンスの場でだった。今でも鮮明に思い出すことができる。

そもそも、わたしは高校1年生の時に図書室にあった吉田和彦先生の『比較言語学の視点』をペラ読みして、シュリーマンよろしく「古代への情熱」に浮かされ、比較言語学に憧れを持つようになったクチである。

高1の冬の担任の先生との二者面談で将来の夢に「比較言語学者になる」と書いたくらいである。まさか実現するとは思わなかった。

だから、元々はスラヴ語なんぞよりもギリシア語・ラテン語(所謂西洋古典)の方に興味があった。ではなぜスラヴ語学の道に進むことになったのかというと、これもまた長い話になる。そもそもの始まりは、東大合格後に第二外国語の希望を出す際に、ドイツ語とフランス語で散々迷った結果、単位がちゃんととれるのか不安になり、インターネットで調べたところ、ロシア語が楽単だという噂を見て、第一希望ドイツ語、第二希望ロシア語で出したことだ。こうなると当然ロシア語選択にぶち込まれる。結果的に、これがわたしの運命を変えることになった。

これとは別口で、中学時代から趣味経由でポーランド人の友達が何人かおり、czyとかbardzoとか英語ではあり得ない綴りを見てポーランド語に興味を持っていた。だが、最終的に専門をスラヴ語にしたことと、元々ポーランド語に興味があったことはほとんど関連がない。

入学直後、後に大学院時代の指導教官になる小林先生が持っていた駒場の火曜5限の言語学入門的な授業に出るようになり、色々あって毎週のように授業後に先生と飯を食いに行くようになった(これも今考えるとすごい話だ)。小林先生はインドの言語の専門家で、スラヴの専門家ではない。ただ比較言語学を研究しているという点ではわたしと一致しており、結果的に大学院で指導を仰ぐことになった。

小林先生とは色々と話をしたのだが、比較言語学をやりたいという話と、ギリシア語・ラテン語に興味があり、言語学専修か西洋古典学専修に進学したいという話は早々に伝えていた。その際、小林先生は「近頃は西洋古典学だと就職先がないという話を聞いています」と仰った。そして、「大山君は第二外国語はロシア語でしたっけ。それならスラヴ語はどうでしょうか」「スラヴ語をやるなら三谷惠子先生という方がいらっしゃいますよ」という趣旨の話をお聞きした(大体こんな感じの話だったが、原文をそのまま覚えているわけではない)。

当然ながら、そんな一言だけで西洋古典からスラヴに興味が移るわけがない。ただ、三谷惠子という名前はメモして、頭の片隅にあった。

そういう背景のもと、5月頃に文学部ガイダンスを迎えることになった。文学部のそれぞれの研究室から先生と先輩がいらしていて、学生の相談に応じるという形式であった。私がまずお邪魔したのは言語学研究室のブースであった。小林先生と、認知言語学の西村先生がいらしていたのを覚えている。

この時、小林先生はわたしの姿を認めるなり、「スラヴ語に興味がある学生ということで三谷先生に話を通してあるから、行きましょう」と仰り、まだ何の話もしていないのにスラヴ研究室のブースへと私を連行したのであった。これが、わたしと三谷先生の最初の対面に至る経緯である。

これがなかったら間違いなく言語学か西洋古典学の方に進学していた。小林先生の大ファインプレーと言うべきだろうか?

しかし、いくらスラヴ語に興味がないわけではないとはいえ、こっちはロシア語とポーランド語を習い始めて間もない超ひよっこである。生まれたての子鹿のように覚束ない知識しか持っていないし、ましてスラヴ語「学」に関する知識なんてこれっぽっちも持っちゃいなかったのである。だから意味のある話なんてできるはずもなかった。

ポーランド語に興味がある云々とかいう話をした記憶があるのだが、あまりよく覚えていない。ひとつだけはっきりと原文ほぼそのままに記憶しているのは、「スラヴ語学はいいですよ。一生ものですよ。」と仰ったことだ。特に衝撃を受けた記憶はないのだが、この言葉は10年経ってもはっきりと覚えている。

余談だが、先生のご逝去のあと、蔵書整理の手伝いのために先生のご自宅のマンションに伺ったのだが、多分野にわたる蔵書の山と書き物机以外は、本当に最低限の生活用品くらいしか置いていないという印象であった。先生にとって、スラヴ語学は本当に「一生もの」だったのだろうとしみじみと感じた。若い頃はバイクに乗って…という話も聞いているが、わたしが生前の先生のご様子を見ていた感じでは、研究一筋の印象だった。わたしはあくまで教え子の一人でしかないので、先生のプライベートをあまりよく知らないのも、まァそういうものだろうと思う。

それから何だかんだで、とりあえずギリシア語とラテン語も含め(サンスクリットは2年から)、比較言語学的なことをやるよりも、まずは語学をしっかり勉強しておこうという結論になった。

三谷先生の授業に初めて出たのは、2年生の春である。本郷の先生が駒場で授業をする「持ち出し科目」というもので、スラヴ語学入門の授業だった。参加者はわたしのほかには当時唯一のスラヴ研究室の学部生であった先輩と(この先輩は2つ上で、院進はされなかった)、駒場の言語情報の博士課程の人がたまに来るくらいで、事実上ほぼわたしと三谷先生の一対一の講義だった。

思い起こすと奇跡のように贅沢な授業だが、当時のわたしはそのありがたみをこれっぽっちも理解していなかった。すごい人をすごい人だと認識するのにも一定の知的水準が必要なのである。当時のわたしはただただホゲーと座って授業を聞いては、あんまり内容もない質問をするだけであった。

今考えると、『比較で読みとくスラヴ語のしくみ』は明らかにあの授業の配布資料がもとになっている。あるいは、ご著書にしようと考えていらしたものを先行的に用いられたのか、とにかくそのどちらかである。

結局、三谷先生に目をかけてもらったことと、小林先生に「比較言語学は大学院に入ってからでも勉強できますから、まずはしっかり三谷先生のもとでスラヴ語の知識を身につけてはいかがですか」的な勧めを受けたことが決定打となり、スラヴ語スラヴ文学研究室へ進学することを決めた。

この時、ちょっと底点芸的な感じになり、コンテンツ性(死語)を獲得したのだった。最終的にはもう一人スラヴに来たことで底点芸はおじゃんになったのだが。今はどうだかわからないのだが、当時は第一段階で志望者がいない専修にあえて希望を出すことで(第二段階で別のところに志望を変えられるシステムだった)、底点を跳ね上がらせて遊ぶ「底点芸」をしでかす人間が、結構な頻度で出現していた。もちろんわたしは本気で進学する気だったのだが、ネタと勘違いする人も当時はいた。火曜4限のインドネシア語の授業で、「これ絶対ネタだよね」的な噂話をしているのをわたし自身が直接聞いたほどだ。折角なので当時のツイートを発掘してきた。

【進振り第一段階(文3→文学部1)】

— ユータイサくん (@todai_info) September 3, 2014

イン哲:67.0▼

宗教史:57.8

美芸術:63.5

日本史:62.5

言語学:58.1

スラ文:86.5▼http://t.co/RNtXXGhae7 #進振り #第一段階 #進振り2015 (2014年実施)

スラヴ研究室時代(2015年-2016年)

というような経緯でわたしはスラヴ研究室に進学することになった。在籍していたのはたったの2年間だったが、教わったことはかけがえのない財産になっている。

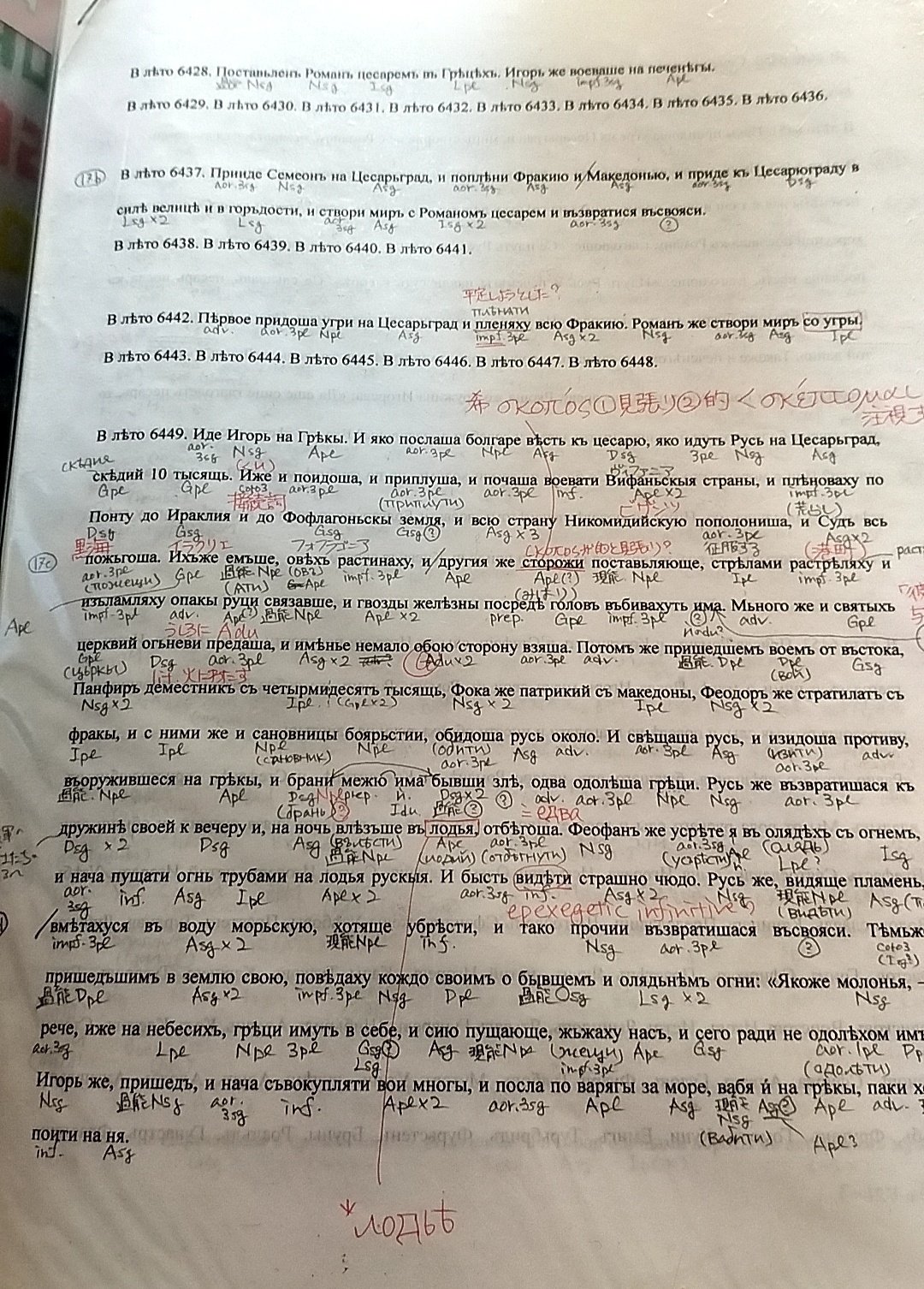

三谷先生は、夏学期に「スラヴ語入門」(か「ロシア語史入門」のどちらか)と題して、『原初年代記』(年によっては『イーゴリ軍記』のこともあった)の購読をやり、冬学期には社会言語学的な授業をされていた。それと並行して、通年でセルビア語・クロアチア語の入門も開講されていた。

『原初年代記』の購読も、セルビア語・クロアチア語の入門も、わたしにとっては壮絶な体験であった。

前者は最初に古(代)ロシア語の変化表、現代ロシア語訳、テクストだけを配布し、2回目の授業から爆速で講読を進めていくスタイルの授業だった。所謂輪読形式だったのだが、どのくらい爆速かというと、1回の授業でA4で3~4ページくらいのテクストを読む。学生側はひとつひとつの単語の形を説明し、解釈する。文法事項と解釈が合っていたら「あとはいいですね?」と言わんばかりの勢いで次の人が指名される。正直予習に何時間費やしたのかわからないくらい予習漬けだった。

一応補足しておくが、東大の学部3年生というのは、第二外国語で現代ロシア語文法を一周して、+αとして何かちょこちょこっと簡単な文章を講読した程度のレベルなのである。それがいきなりアオリストだの、未完了過去だの、変な形の分詞だの、絶対与格だの、習ってない文法事項の激流の中にいきなり投げ込まれるわけである。現代日本語の知識しか持っていない留学生に平家物語を読ませるようなものである。

わたしは古典語の知識があったから、一応アオリストや未完了過去が何なのかは一応把握していたが、スラヴ語のそれは古典語のそれと形態的にあまり対応していない。形に関してはギリシア語の類推が効かないわけである。結果として、ркяだの、рекошаだの、現代ロシア語では見たこともない語形と悪戦苦闘しながら予習することになる。ркяってなんだよ、叫び声のオノマトペか?

そんな苦労をしてようやく作ったなけなしの予習を、三谷先生は情け容赦なく吹っ飛ばしていく。一週間分の汗と涙の結晶が60分そこそこで脆くも崩れ去っていくのを見て、わたしは考え出す。「次の順で当たる箇所はどこだ?」と。そう、それだけ苦労してもまだ予習が足りないのだった。結果として、自分が次に当たる箇所を予測して、その場でまた心の中で血の涙を流しつつ予習する羽目になるのである。

陸に打ち上げられた魚のように、死にかけの状態になったわたしにさらに追い討ちをかけるのが、三谷先生の「みなさんよくお出来になるから、もうちょっとやりましょうか。」という一言である。愛想笑いをしつつも、内心は「死ぬ〜!勘弁してくれ〜!」である。毎回のように足りない予習をその場で必死にやる状態に陥りつつ、授業時間が終わるまでどうにか持ち堪えていた。

これはわたしに限らず、学友の皆に確認しても同じようなことを言っていた。「もうちょっと…」は、当時の学友全員が恐怖の言葉として認識していたようだ。

セルビア語・クロアチア語の授業も似たようなものだった。夏学期はただの文法の入門だったのだが、練習問題の答え合わせに加えて、三谷先生がその場で即興で考えた日本語を口頭で翻訳する練習があった。「じゃあ、〜〜〜という文も訳してみてください」という感じで。これがまたしんどかった。

わたしはとにかくその場で何かパッと言うことが死ぬほど苦手な人間だ。社会不安障害という診断名がついているほどである。間違えたらどうしようという不安で毎回大変な思いをした。文法事項のみならず、単語の暗記も確認されているわけだから、単語をど忘れした時の恥ずかしさはとにかく思い出したくもないレベルだ。

そんな感じで初級を乗り切ったあとに、やはりやってくるのが講読の授業である。これは『原初年代記』から解放された後の冬学期にあった。最初は言語学的な概説を読んだのを覚えている。これは比較的楽だったが、早々に読み終わってしまった。その後に読んだのがIvo Andrićの『1920年の手紙』(Pismo iz 1920)。これもまあなんとかなった。

問題はその後だ。ボスニアの作家の短編を読み出したのである。Miljenko Jergovićとか、とにかくボスニア語小説というのは読みにくい。所謂セルクロといえば、Morton-Bensonという定番の辞書があるのだが、ボスニア語に入っているトルコ語からの借用語(turcizam)はこれにほとんど載っていないのだ。

結果、単語もわからない、文法もわからない、特に関係詞のkojiがどこまでかかっているのかわからない…と何もわからない状態に陥った。それに内容もよく分からない。最後の方で老人の一日みたいな話を読んだのだが、それは特に意味不明だった。

半泣きになりながら予習する日々を送っているうちに、わたしはとうとう他力本願の境地へと達した。つまり、「どうせみんなわからない単語だらけなのだから、みんなで単語を調べた進捗を共有して、手分けしてやればいいじゃない!」ということを思いついたのだ。これが共産主義である。

こうして、Google Document上でファイルを共有し、みんなで順次わからない単語を書き込んでおき、みんなで調べて、訳が見つかったら右に訳語を追加していくという戦術がとられるようになった。

そうして皆で必死に作った訳語であるが、成果はあまり芳しくなかったように思う。とにかく単語がわからない、単語がわかっても文法がわからない、文法がわかっても意味がわからない、という具合で、三谷先生の解説無しでは何もわからないという状態が相変わらず続いたのだった。

このように、三谷先生の話になると、『原初年代記』とボスニア語の小説の講読がとにかくしんどかったという思い出が真っ先に出てくる。これは他の学友に確認しても皆同じことを言うので、やっぱりきつかったよな、と思うばかりだ。

もう一つ思い出したのは、三谷先生の別の何かの授業で、Масловか誰かのアスペクト論の論文を読んでいた時、例に出てきたブルガリア語の訳までお尋ねになっていたことである。

ちなみに、東大でブルガリア語が開講されたのはその数年後のことである。つまり、我々は独学で軽くかじった程度のブルガリア語の簡単な知識と、他のスラヴ語からの類推をフル活用して訳さざるを得なかったのである。

そもそもロシア語の論文を講読するつもりで挑んだ授業でブルガリア語を訳すことになるとは想定していなかった。これ以降、わたしはギリシア語やラテン語が出てきた時も一応訳文を作っていくようになった。三谷先生の授業では、想定できる全てのことを対策しないと安心して座っていられないのであった。

三谷先生の授業で唯一気楽だったのは、冬学期に開講された社会言語学、もっと具体的に言えばヨーロッパ各国の言語政策についての授業であった。この授業は、適当な国を選んで一回プレゼンをするだけでよかった。わたしはせっかくだから非印欧語圏にしてみようと思ってフィンランドを選んだのを覚えている。

この授業で驚いたのは、三谷先生から「私はハンガリー語は興味があってしっかり勉強したことがあって…」的な発言が飛び出したことである。一応補足しておくと、三谷先生はスラヴ語の専門家である。それ以外だとドイツ語が第二外国語だということは知っていて、紹介される文献等からみてフランス語もお出来になるのもわかっていた。

ただ、語学マニアの皆さんなら分かってもらえるのではないかと思うが、語族をまたぐというのはかなり手間がかかることなのである。英語からフランス語に行くみたいなのとは訳が違う。

例えば、印欧語しか知らない人がインドネシア語みたいなのを勉強するとかなり苦労する。単語は見たことないのばっかりだし、印欧語で培った感覚みたいなものもリセットしなければならない。

そういうわけで、ハンガリー語結構わかります発言は、わたしがフィン・ウゴル語を何一つ勉強したことがないのもあって、かなりびっくりしたのであった。

学部生の時の授業の思い出はこのくらいなのだが、もう一つ重要な思い出が、卒業論文だ。詳細は省くが、わたしの卒論は三谷先生に思いのほか高く評価していただけた。4月の段階でだいたいの枠組みが出来上がっており、手のかからない学生だったというのもあるのかもしれない。

ただ、一つだけバサーっと三谷先生にぶった切られたところがあった。当時のわたしは、軽率にも、男性名詞の複数主格語尾-iの説明は*-oi̯ではなく*-ei̯を再建すればいい、という確かSchmalstiegの言を鵜呑みにして引用していたのだが、三谷先生はここを「これ有り得なくないですか?」とバッサリ一刀両断されたのだった。

ちょっと専門的な話になるが、直前で第二次口蓋化が起こることを考えると、*-ei̯が有り得ないというのはあまりにも当然のことであった。この分野では比較的珍しい、イデオロギーや学派云々以前に根本的に破綻している説明である。先行研究の記述を全て鵜呑みにしてはいけないという典型的な例であった。とにかく、これには肝が冷えた。

ただ、これから分かるように、三谷先生はダメならダメとバッサリ一刀両断される方であった。逆に、三谷先生がお褒めになった時にはお世辞ではないということでもあった。それだけに、三谷先生から褒められたということは大変自信になったのであった。

卒業論文が概ね完成した2016年の夏頃には、当初の計画通り大学院では言語学研究室に移ることを決めていた。ある程度最初から織り込み済みだったとはいえ、かなりわたしのことを見込んでくださっていた三谷先生の元を離れるということを先生に伝えるのは、裏切りという訳ではないのだが、勇気が要った。

結局秋口頃に面談のついでに切り出すことになったのだが、先生は快く送り出してくださり、その際に「Oyama's Lawを期待してます」という激励の言葉を頂いたのを覚えている。

大学院時代(2017年-2022年)

三谷先生の元での2年間+αの修行を終え、いよいよ真面目に比較言語学を勉強しようということで、2017年4月から言語学研究室でお世話になることになった。

言語学研究室に移った後も、まだ折を見て三谷先生の授業に顔を出していた。修士時代に一度古教会スラヴ語を開講されていたことがあったので顔を出したほか、もう一つ博士1年の夏学期にロシア語の論文を読む授業に出席した。

古教会スラヴ語については、最早三谷先生の授業で死ぬほど鍛えられたわたしの敵ではなかった。予習は相変わらずちょっと足りなくなることがたまにあったが、聖書に関しては最悪日本語訳とギリシア語版を参照すればその場で何とかなった。

思い出に残っているのは、むしろもう一つの方である。三谷先生の授業で苦しみを共有した戦友たちは、もう就職したり留学したりしてスラヴ研究室を巣立っていたため、また駒場時代と同じように超少人数での授業になった。

その授業には、わたしの他には法学部から他学部聴講で来ていた学部生が一人いただけだった。その学生も法学部の授業が忙しいらしく、来たり来なかったりだった。

その学生が何回か続いて欠席していたある日のこと、三谷先生が唐突に仰った。「次回は何か別のものを読みますか?」と。

これに対して、わたしは軽率にも、「何か古いのが読みたいです!」と答えてしまった。アホである。『原初年代記』で血反吐を吐くような思いをしたことをもう忘れていたのである。

三谷先生の返答は、「じゃあ次回も○○さんが欠席でしたら、中期ブルガリア語でも読みましょうか」というものであった。そして、その日の夜、写本の写真とロシア語訳がメールで送られてきた。血反吐確定である。

この白黒の写真とロシア語訳だけを頼りに写本を解読するんですか!?と自分の軽率さに絶望しながらも、なんとか翻訳を作った。意外と読めた。普通に状態の良いキリル文字写本でよかった。内容も普通に面白かった。わたしには珍しく、バッチリ最初から最後まで予習ができた。満足。

…そうして迎えた翌週の授業、法学部の彼は普通に出席していたのであった。この世はままならぬものだという真理を教えてくれた彼に感謝を。чикишёме(чикисатьの1人称複数形)!

それから、学期の終わり頃に、ふと博士論文の計画の話になり、三谷先生が「文献を揃えるのに結構時間がかかるので、博士論文は5年くらいはかかりますよ」と仰っていたのを覚えている。

わたしは「なんとか3年で博士が取れるように頑張ってみます」的なことを答えた記憶があるが、先生は内心どう思われていただろうか。

これが2019年の夏学期の出来事である。この後、わたしは2019年の秋から半年リトアニアに留学して、2020年の1月末に帰国することになる。日本はそのままコロナ禍に突入し、オンライン授業に切り替わってしまった。

コロナ禍では博士論文の執筆に集中したので、三谷先生の授業には結局参加せずじまいだった。コロナ禍以降に三谷先生とお話をしたのは数回だけだった。博士論文の予備審査と、就職活動の際に推薦状をお願いした時と、就職が決まった報告くらいのものである。

東大の言語学研究室では、博士論文は予備審査こそが本番というスタンスで、厳しいコメントはこの時に出尽くすことになっている。幸いわたしの場合は大きな穴もなく、終始和やかに進んだ。三谷先生からは、いくつかの明らかにケアレスミスをしているところのご指摘をいただいたほか、お褒めの言葉と、温かい激励の言葉を賜った。「卒論の正統進化版といった感じですね」的なご講評であったと記憶している。一応論文の修正のためにということで審査の録画ファイルをいただいてはいるのだが、自分の顔を見るのが嫌すぎて見返す気になれない。

もう一つは、中国の就職先を探している時に、三人分の推薦状の提出を求められた時のことだ。こちらはメールでのやり取りしかなかった。この時に初めて中国で就職する予定であることを伝えたのだが、後でスラヴ研究室のもう一方の先生に聞いた話では、「大山さんは日本に収まっているよりも大陸に飛び出した方が良いんだろうと思います」的なお話をされていたという。

その後、2021年の秋に、就職先が無事決まったという報告をした。先生はたいそう喜んでくださり、「大山さんならやっていけるでしょう。今後の活躍をお祈りしております」というお返事をくださった。これが先生との最後のやり取りになった。

その知らせをわたしが小林先生から受け取ったのは、2022年1月19日のことだった。その4日前の1月15日に三谷先生が消息不明になっているという連絡があり、心配していた矢先のことだった。

三谷先生の命日となった1月17日のちょうど10日後に、わたしの博士論文の本審査が控えていた。急遽言語学研究室の西村先生が代打に入ってくださり、本審査自体はこれ以上ないくらい波風立たずに終えることができたのだが、わたしにとっては、先生のご病気の話は晴天の霹靂だった。

先生は、わたしには何もご病気のことを仰っていなかった。おそらく、メンタルが弱めなわたしを慮ってのことだと思う。先生は元々身体がお強い方ではなく、いつぞやボスニアで骨折されたこともあったから、ちょっと入院されたと聞いても、まあいつものだろうなァとばかり思っていた。認識が甘かったのだ。

「今日、なんとなくnoteを見ていたら自分の学部時代の師匠の著書がえらく褒められているのを見かけて自分のことのように嬉しかった。ただ、恐ろしく予習の負担の重い授業をする人だった。研究を進めながらだとちょっと出られそうもないので最近は足が向いていない。とてもお世話になった師匠なので、これからもお元気でいてほしい...のだが先月また入院されたと仰っていた。Bože spasi je...」

その後、わたしが三谷先生の東大での教え子のうち、アカデミアに残っている唯一の人間だということで、先生の蔵書整理のお手伝いをさせてもらえることとなった。2022年6月にその件でご自宅に伺った際、指揮をとられていたN島先生から、「書き物机の上に大山さんの博士論文の原稿が置いてあった」というお話をお聞きした。おそらくは、最後まで審査に臨んでくださるおつもりだったのではないかと思う。

自分の性格を考えると、わたしが先生と同じご病気だったなら、早々に全ての仕事を放り出すであろうことは疑いもない。三谷先生の学問への真摯さにはただただ敬服するばかりである。そんな人生の瀬戸際でまでわたしの論文なんて見てなくていいんですよ、と思うが、それだけわたしが三谷先生に目をかけてもらっていたということでもあるのかもしれない。先生にはいくら感謝してもしきれない。

改めて振り返ってみて

こうしてみると、わたしの大学(院)時代は「渡りに船」の連続であったように思えてくる。比較言語学をやりたいと思っていたらちょうど専門家が駒場に授業をしに来るし、二外が偶然ロシア語になったと思ったらちょうど日本一のスラヴィストが東大に赴任してくるし、といった感じで、学びたいことがあるとちょうど専門家が現れて教えを乞うことができた。これが幸運でなくて何だろうか。

結果的に就職を決めた報告が最後のやりとりになってしまったが、逆に言えば、三谷先生がご存命のうちにわたしの巣立ちがギリギリ間に合ったということでもある。学部4年・修士2年・博士3年、どこで足踏みしていても間に合わなかった。これだけは素直に師匠孝行ができたと誇りに思う。ただ、致し方なかったとはいえ、南原賞の受賞と、結婚の報告を直接お伝えできなかったのは残念でならない。

なお、お前三谷先生の弟子を名乗っている割に全然三谷先生の授業出てねーじゃねーかよ的なご指摘はあるかもしれない。だが、三谷先生の授業はとてもじゃないが博士論文を書きながら出ていられるようなものじゃなかったのだ。死ぬ!マジで死ぬ!儚くすっ飛んでいく汗と涙の予習の結晶を眺めながら博士論文を書き上げる余裕は少なくともわたしにはなかったのだ。わたし自身このことは後悔しているから許して欲しい。

ここに書いたもの以外にも、「私ビールだったらいくらでも飲めるんですけど」という酒豪発言など、思い出はいくらでもあるのだが、とっくに1万文字を超えてしまったので、このくらいにしておこうと思う。

ただし、ひとつだけことわっておきたいことがある。三谷先生は、傍から見ていると厳格な人のように見えてしまうらしい。確かに学術的に間違っているところをバサーっとぶった斬られるところはあるのだが、それは研究者として学問的に誠実だということだし、その時にはかならず間違っている理由と直し方をセットで教えてくれた。言い方も決して威圧的ではなかった。わたしはアカハラをする類の人間を結構見てきたが、三谷先生のそれとそういう類の人間のそれは明確に違う。そこだけは誤解なされぬようお願いしたい。三谷先生の授業の予習で血反吐を吐いたというのは仲間内での定番のエピソードだが、これはあくまで笑い話だ。予習が足りなくても決して叱責されるわけではなく、まだ予習が残っている人が当て直されるだけだった。わたしは三谷先生に褒められたことは山ほどあるが、叱責されたことは一度もない。基本的に放任主義とはいえ、定期的に面談の席は設けてくださったし、求めればアドバイスはくれる先生だった。他の学友を見ていても、そのあたりは同様であった。

最後に、博士論文の序文に書いた謝辞の、三谷先生に関する部分を引用してきて、長かった思い出話を終わりにしたいと思う。ここまでお付き合いくださり、ありがとうございました。

そして、学部時代の指導教官であるスラヴ語スラヴ研究室の三谷惠子先生にもお礼申し上げます。2022年1月17日にご逝去されたという情報自体は私も理解しているのですが、正直言って、まだ受け止めきれていません。8階に行けば今でも会えるような気がしています。先生は(厳密には、先生も)私には甘かったので、お褒めの言葉を頂いた思い出もたくさんあるのですが、それでもなお『原初年代記』やturcizamまみれのボスニア語小説の購読で苦労した思い出の方が先に想起されたのは、いかにも学問一筋の三谷先生らしい話だと笑ってしまいました。当時の学友たちに確認しても全く同じことを言うので、やはりあれは皆どこか少しずれている(当時の私の周囲の)スラヴ研究室の面々の基準でもかなりしんどかったみたいですよ。非常に研究分野の広い先生でしたから、先生のお世話になった方も山ほどいらっしゃるでしょうが、そんな中でも、学部1年から博士論文まで先生に見ていただけた私は、おそらく一番幸運な人間でしょう。ご冥福をお祈りするとともに、先生に恥じないような研究ができるように最大限努力します。