アイヌめぐり旅の徒然草。

アイヌ語で暮らしのことを「ウレシカ」と言う。

「ウ」は「互い」、「レシカ」は「育てる」を意味する。

そして"何も欲しいと思わない、何も食べたい物がないくらい満たされた暮らし"のことを「ピリカ ウレシカ」と言う。

一説によると縄文時代より前からあったともされるアイヌの文化は学びの宝庫だった。北海道に2泊3日のアイヌツアーをしてきたので、レポートする。

始まりはチロンヌプカムイイオマンテという映画。

実際に1986年に北海道の美幌峠で75年ぶりに行われたアイヌの祭祀「チロンヌプカムイ(キタキツネ)のイオマンテ(霊送りの儀式)」のドキュメンタリー。

儀式の様子がフル尺でそのまま映し出される、素晴らしい鮮度を持った作品で、これはもう映画視聴というより儀式体験というレベルだった。

アイヌ文化を発信する「ハポネタイ」というプロジェクトの代表をしているアイヌのウタエさんらと観賞し、そのご縁でハポネタイが管理する清水町旭山の森にもお邪魔させていただいた。

カムイノミ(カムイに祈る儀式)の跡がそのまま残っていた。

熊笹が生茂り、美しい沢が流れる母なる森。

この笹藪の中からいつ熊が現れてもおかしくない状況で、祈り、暮らしていたんだなと、映画の中では分からない環境設定を知った。

ちなみにこれはイナウといい、柳などの小枝を削りかけの状態にしたアイヌの祭具のひとつ。捧げる神によって種々の形がある。中央は確か鳥のカムイに捧げるイナウだった。チセ(アイヌの民家)ではイナウが囲炉裏や部屋の四隅などに設置されていて、聞いてみるとカムイがいる場所にイナウを置いているのだそう。

これがチセ。場所は清水町(十勝あたり)から車で旭川の川村カ子トアイヌ記念館へ。川村カ子トは、上川アイヌの長で、日本国有鉄道の測量技手。大正5年、川村イタキシロマにより開設された私設資料館が前身となり、川村カ子トが二代目となった。アイヌ文化の資料館としては日本最古とのこと。

入ってすぐ目に入ったのはこれ。1963年に作られた「ANIMAL 一代雑種」という木彫りの彫刻。アイヌの生命観が如実に現れた作品だと思った。何よりタイトルがいい。

アイヌの生命観はちゃんと現地に行って観て学ぶまでは、正直ご都合主義的な物語だなとか思ってた節もあった。熊や鮭は人間に肉や皮を与えるために良い心の人間の弓矢に当たりに来るという、それがカムイ達の霊力を上げるためでもあると。人が生きていくための営みの残酷さを紛らわす物語にも見えた。でも本質はむしろ逆だった。

実際に北海道の森に入ると、胸の高さまで熊笹が生茂り、ダニがいて蜂がいて、いつ熊がでてきてもおかしくない中、白樺は真っ直ぐ聳え、陽光が低木や山菜まで照らして美しく光る。人は人外の現象を恐れるが、それはやがて美しさを纏い、畏れに変わり、畏敬の念を抱き、やがて神となる。

この場所にはやがて身を切り裂くような冬がやってくるのだろう。

それをあのチセで過ごす。当然、断熱材も暖房もない。

死が近い、今よりも格段に。その自然の中で生きるということ、それがこのたくさんのカムイがいる世界観を作ってきたのだ、と。

冒頭に紹介した「イオマンテ」は子どもの頃から育てたキタキツネやクマに米や酒、花矢など様々なお土産を持たせてカムイの世界(あの世)に送る儀式だ。

映画で観たイオマンテでは、歌や舞などカムイノミで清め(歌は女性が歌い、カムイノミは男性が行う)、花矢で撃ち(子供たちはここで狩の練習をする)、気絶させ、気絶したチロンヌプカムイ(キタキツネ)を男たちが別の場所へ連れて行き、締め木で首を絞める。そしてその場で皮を剥ぎ、頭骨をイナウで飾り付け、祭壇へ供えていた。

そして丁重に楽しく沢山のお土産を持って送られたカムイは、あちらの世界で他のカムイたちにお土産を振る舞い、アイヌモシリ(人間界)の楽しかった話をする。それにより他のカムイたちがキツネやクマになって人間に肉や皮を授けに降りてきてくれる、というものだ。

https://www.youtube.com/watch?v=fO-bJa5f--I

一方で現代。森に踏み込むこともなく、狩猟することも屠殺することもなく、屠畜場の存在にも目を逸らし、まるでスーパーから肉が生まれているみたいに500円くらいのお金と交換する日々。

生物だけでなく、文化も環境に適応する。

この土地だから芽生える文化。

この時代だから芽生える文化。

アイヌには文字体系がなかったともいう。(正確には外部に漏れないように内部でだけ使っていたとも)話し言葉も4人称視点で、現代とは「わたし」という主語の範囲が大きく異なっていたのかもしれない。

アイヌはあっちの世界とも、自然界とも、この大きな生命の循環を高い粒度でちゃんと見ていた。ちゃんと見て、そして向き合って、自分たちで解釈して物語ってきた。とても立派で、頭が下がる。

アイヌの村長になるには4つの条件があるという。

1. パエトク 雄弁家

2. ラメトク 勇気がある

3. シレトク 威厳がある

4. テケトク 手先が器用である

これらを備えたひとが村人たちによって選ばれるそう。

現代の政治家たちは1〜3までは共通していそうだが、手先ではなくお金と人の回し方が器用そうである。

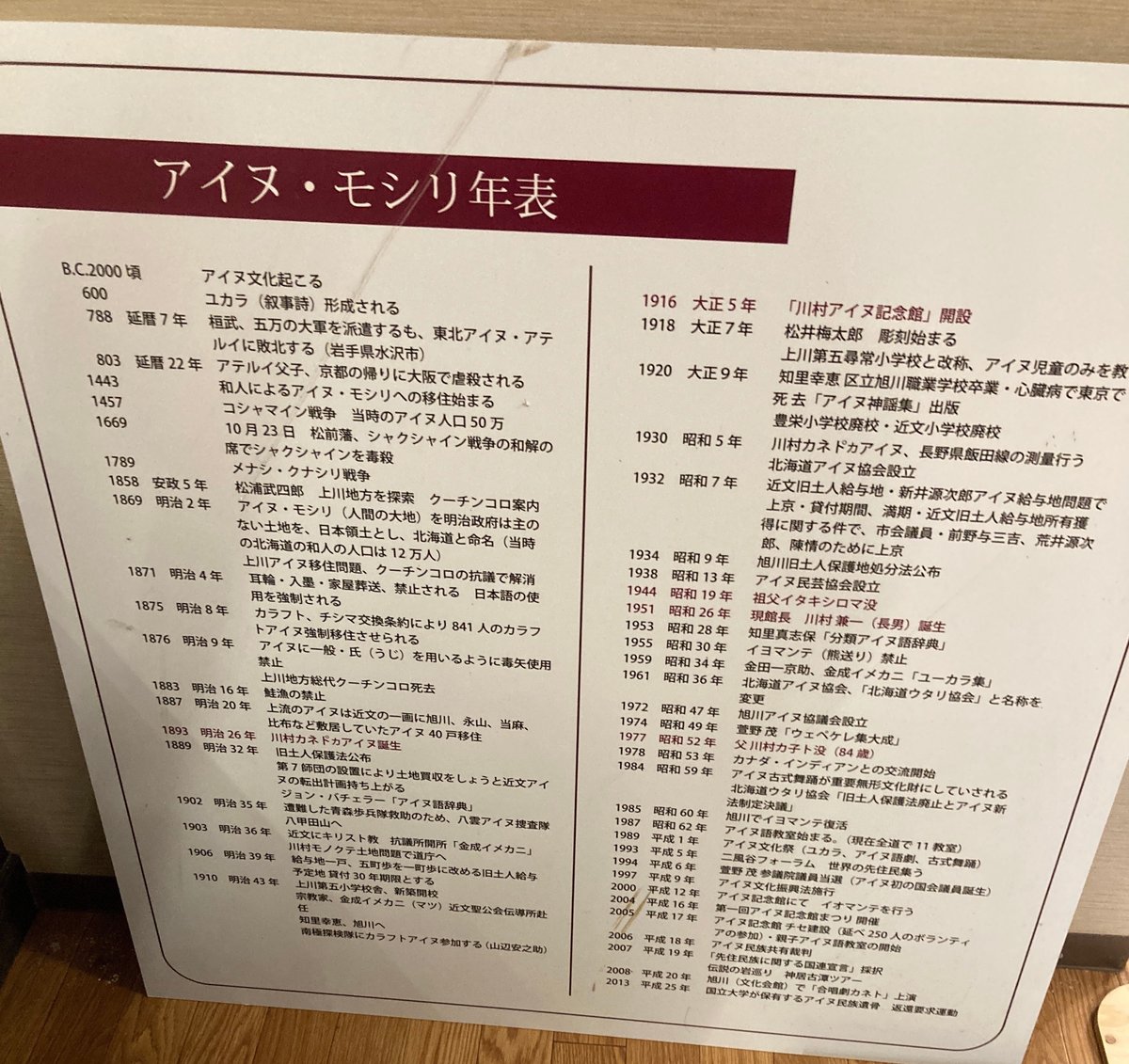

これはアイヌ記念館にあったアイヌの年表。

縄文時代は地政学的に大陸由来の農業技術や銅器鉄器を持ち込んだ大和王権の文化が届かなかったこともあり、長い間独自の文化が侵略されることなく続いていき、かつ西日本の律令国家と上手く結び付いて交易によって鉄器や穀物を手に入れて繁栄したらしく、流動性もあり、外交上手な面もあったらしい。

しかしそれは農耕の始まりによる所有格差、争いの増加、領土拡大に伴う移住、侵略、不思議なことに今でも続いている我々の侵略性質により、壊されていくことになる。年表を見ると、我々和人が移住してしまったことによりひどい目にあってきたんだなとよく分かる。

ウポポイにも行った。ここはCMでも流れているし(D社が入ってるし)知っている人が多いように思う。民族共生象徴空間という、ストレートなタグライン。外観がとてもカッコ良い。

もともと白老のチセがあった場所だった(と言っていた気がする)

だけあって湖もあり山もあり、1日ゆっくりリラックスできるロケーション。

最初にウエカリ チセ(体験交流ホール)で施設職員の方々によるカムイノミやムックリ(口琴)の演奏などのショーを見せていただいた。それがとても丁寧で、わかりやすく、我々和人たちのせいで不自由をさせてしまっているのに、なんて背景を想像しながら見てたら感動してしまった。。

職員の方々はアイヌの人もいればそうでない人もいるのだけど、どんな背景があるにせよ、伝統文化の伝承ってそれ自体が本当に尊く有難いことだなぁと感じた。

一方で、差別や偏見を受けてきた負の歴史が語られる展示がないなどの意見もあり、ウポポイだけでアイヌをわかった気になってしまうのも危険なことだと感じた。

文化をレペゼンするようなプロジェクトにはいい面も悪い面もある。言わずもがなアイヌ文化への関心を高める起因にはなっているし、各地で文化継承をしていた人たちが集められ、安定的な収入源となっていることもある。また現代における伝達のプロ達(代理店)がしっかりクリエイティブディレクションして体験設計していることもやはり強い。

一方で全体最適のため省かれてしまう面を大切に思っている人たちを蔑ろにしてしまうこともある。何千年も続いてきた文化なのだから、網羅できるはずもなく、文化を代表して、象徴してしまうのは、非常にセンシティブなことだ。共生というキーワードをまだ許していないアイヌの人だっているだろう。

SDGsに似た課題が起きている。課題を代表させてしまったが故に、その外にある課題の当事者たちの怒りを買い、不毛な争いが起きている。

人は多様で寿命も短い、歴史を学んでいる間に時代は渾々と進んでいく。課題も価値観もループして、産業や技術の速度に対して、遺伝子の変容はあまりに遅い。原子の世界まで手を出せるようなったのに爆弾を作り、電脳世界を作ったのに魔女狩りをしている。

流れるプールに逆らわず泳ぐのが大人になるということかもしれない。この時代の自然な力学に抗わず、身を預ければ早く泳げたりするだろう。でも1度プールサイドに上がって上から見てみると、みんな楽しそうじゃないことに気付いてしまうかもしれない。争う人々の姿が見えてしまうかもしれない。それはとても恐ろしいことだ。

そんな時にどうしたらいいだろう。プールもなかった時代、川を流れていた先人たちのことを想像してみる。同じ速度で流れる水流に、先人たちはどうしていたのだろうか、やがて辿り着く海をどう思っていいたのだろうか。

同じようで異なる、異なるようで同じシチュエーションを時空を超えて想像していくと、目の前のプールを川に変えられたり、湖にできたりするかもしれない。

ウポポイが、名前の通りみんなで歌える場所に成っていくことを願う。

アイヌが死を迎えると、そのラマッ(霊魂)は山や海岸にあるアフンルパルなどと呼ばれる穴を通ってあの世へ行くのだという。あの世はこの世と同じような生活をしているが、季節や昼夜は逆転している。

そして、あの世で暮らすうちに、ラマッカラカムイ(霊魂を作るカムイ)によって、再びこの世に生まれ変わるのだという。(但し人格や記憶のない赤ちゃんとして)

アイヌ(人)とカムイは何が違うのだろうか。アイヌカムイとなって矢にあたりに来ることはないのだろうか。アニミズムという系列で神道に近いとこを感じつつも、人と神の世界を決定的に分けているところが大きな違いかもしれない。

前作の「KaMiNG SINGULARITY」では人と神とAIを一緒くたに同じものとして扱っていたけれど、ちゃんと分けることを文明では進歩と呼んできたし、量子レベルで見たら全部同じ、なんてよう言わんほうが良いのだろうな。ちゃんと棲み分けることで、雄大な北海道の自然は守られてきたのだから。

この旅は今つくっているOzoneDAOのトークンガバナンスを設計するにあたって、示唆を得るためにDAOの仲間たちとツアーしていたのだが、考えていかねばいけない視点を得られたし、アイヌ語を学んだことで思考のショートカットキーが増えた気がする。新たな語彙の獲得は演算速度を上げるので哲学や文学は本当大事。

しかしアイヌ文化を調べるほどよくできていて、もうこれでいいじゃんとか思ってしまいつつあるが、デジタルネイチャー観は当然ながらないので、コンピューティショナルフィールドをアイヌ的価値観で翻訳していくとどうなるかなとも実験したくなっている。

まず電気のカムイがないからな。 雷を起こすと考えられたカムイとしては、カンナカムイ(上方のカムイ)、シカンナカムイ(真に上方のカムイ)、キラウウシカムイ(角の生えたカムイ)などとよばれるものがある。顕現体は角の生えた大蛇であるとされ、しばしば龍に例えられる。人間の姿をしているときはシンタ(神駕と訳される。一般名詞としては揺りかごを指す)に座った男性の姿で現される。 カンナカムイの絵が見たくて調べたのでけどこれしかでてこないのだよなぁ。

絵による伝承ってあまりないのだろうか。というか、神話に出てくる神や怪物の固有名詞を使ったトレーディングカードって山ほどあるし、発行枚数から鑑みても未来での神のイメージは現代のモンスター的描写に書き換えられていくのだろうか。 平成にはブルーアイズホワイトドラゴンという神が、、なんて神話書いておけば神になりそう。

最後脱線しまくりましたが、こんな感じでアイヌレポートを終わります。また新たな学びや気づきがあればこちらに追記していきます。

いいなと思ったら応援しよう!