須賀敦子と塩野七生とヤマザキマリ

※2021年最初のnote読書会(オンライン開催)向けの記事です。

※申し訳ありません、お名前の表記が良くなかった箇所があったので修正しました。失礼いたしました。

きっかけなど

2021.1現在、塩野七生の『ローマ人の物語』(新潮文庫版)を読んでいます。この著者やタイトルの存在は昔から知っていました(大抵の本屋さんの新潮文庫のコーナーに置いてありますね)。ただ、特に読む動機や事情は発生しなかったので手をつけていませんでした。今になってこれを読んでいる理由は、実は特に読もうと思った訳ではありません(おかしな説明ですが、以降の説明を読んでいただければご理解いただけるかと思います)。

どういうことかというと、図書館で他の本を返した際、手ぶらで帰るのも勿体ないので、何でも良いので視界に入ってピンときたやつを借りて帰っただけでした。そのような動機だったので、さしあたり軽くて小さいのがよく、その点でこのシリーズがピッタリでした。そういう意味では、この本を手に取ったのは偶然ではなく生理的な因果関係に導かれたと言ってもいいかと思います。そして借りたので、とりあえず開きました。これが発端です。

読んでみると、歴史事実と物語の叙述のバランス・テンポが良く気に入ったので、このまま全部読むことに決めました。そしてちょうどnote読書サークルで「新年読む本」というお題が出ていたので、それをこれにしました。文庫版は全43巻なので、今のところ1週間に1冊のペースぐらいで消化しようかと考えています。(本稿執筆時点は3巻)

補足:シリーズ『ローマ人の物語』に関する情報

新潮文庫で著者やこのシリーズの特設ページがあるのでリンクを貼っておきます。こちらでご確認ください。

似通った3人のベストセラー作家の存在

ここからは、この本を読んでふと浮かんだことです。沢山あるのですが、1番面白そうなこと1点だけ。

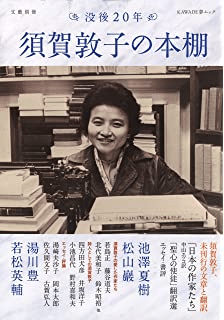

戦後の日本で、イタリアを対象とした文芸作品の代表的な作家って3名いるみたいで、そういう認識を持つと、この3人のプロフィールや著作の似通っている点や差異に知的興味が出てきます。

(下の画像は、上からAmazon, shinchosha.co.jp, Amazonより。著者の顔が見えるものを適当に拝借しました。)

実際のところ、この3者を比較整理・批評した記事って誰か書いていませんかね?(池澤夏樹あたりなら書いてる?)須賀敦子と塩野七生は著作活動の最盛期がかなり重なっているようで、この2人を比較批評した記事ならちょっとネットを探しただけでも結構ありそうです。

出版社陰謀仮説

ただの直観ですが、戦後日本においてイタリア文芸作品って時代を超えて人気・需要があるようで、日本の出版業界側も金脈として定期的にこの分野の人気作家を生産・掘り起こしをしているような気がします。根拠はありません(調べてません)。

おまけ①

この記事をコツコツ書き進めていたら、1/4のNHKニュースウォッチ9で塩野七生のインタビューが放映され、タイミングの良さにびっくりました。私このとき初めて塩野七生の声姿知りました。

以下は https://twitter.com/hashtag/ニュースウォッチ9 にあった投稿です。

「チェーザレ・ボルジアーあるいは優雅なる冷酷」の #塩野七生 さんが#ニュースウォッチ9 に出ている!!

— カノープス (@JJht05n1vsIHenY) January 4, 2021

なんかもう、めっちゃカッコいい!! #NHK #NW9 pic.twitter.com/KOlkCzBlb9

おまけ②

イタリア現地の今の状況(市民的生の声)を知れるものとして、以下ブログを結構重宝して拝見させていただいてます。他にも同じようなブログが存在するのかもしれません。そういうのご存知でしたらおしえてください!

おわり。

いいなと思ったら応援しよう!