10歳の一生モノの経験は、家族の中にも息づいていく。MORIUMIUS漁村留学を終えて帰宅した娘のとなりで感じていること。

当時9歳だった娘が自ら決断して参加した、1年間の漁村留学。

神奈川県茅ヶ崎市で生まれ育った娘が親元を離れ、宮城県石巻市雄勝町にある複合体験施設「MORIUMIUS(モリウミアス)」での漁村留学へ旅立った経緯や留学中の親の実感は、これまで2本の記事に綴りました。

初めての環境で、たくさんのことにチャレンジし、雄勝ならでは、モリウミアスならではの豊かな体験を積み重ねてきました。

本人曰く「あっという間」、私たち家族も「意外と早かったな」という実感の中で1年間の大冒険を終え、この4月から再び家族一緒の暮らしが始まりました。娘と家族のその後の様子と、今感じていることを書き留めておこうと思います。

揺れ動く心と体と。

3月末、1年ぶりに茅ヶ崎の自宅で日常を送ることになった娘に、まず起こったこと。それは体の異変でした。

帰宅した数日後に風邪のような症状が出て、発熱してダウン。3日ほどで回復するも、久しぶりに再開した友達と走り回っていたら、全身に蕁麻疹が出てしまい、痒みで寝られず掻きむしる娘を連れて夜間救急へ。その後もいつも眠そうで何時間も昼寝をしたり、また数日後に発熱と嘔吐の症状が出たり。2週間ほどの春休みは、体調が乱高下していました。

娘は幼い頃から身体が丈夫で、滅多に発熱もせず、健康そのものでした。ですのでこの体の異変には、私自身も驚き、少なからず動揺しました。そして、ハッとしました。「寂しい」とか「辛い」なんて弱音も吐かず、一度インフルエンザにかかった以外は元気に駆け抜けた1年間でしたが、本人も気づかないところで気持ちは張り詰め、ある程度無理をしていたのかもしれない、と。

疲れが出たんだよ。何も考えず、ゆっくり休んでいいよ。

声をかけると、娘の目からは涙がポロポロ。私もポロポロ。娘が帰ったことを知ったたくさんの友達が声をかけてくれていて、おかえりパーティの企画もありましたがすべてキャンセルし、新学期までの日々を家族で心静かに過ごしました。

個人差はあると思いますが、9歳や10歳の子どもが親元を離れるということは、小さな心と身体にかなり大きな負担なのだということを、改めて教えてもらった時間でした。

環境を変え、生まれた違和感と自分軸。

それでも新学期が始まる頃には娘の体調も快方へ向かい、元気に5年生の始業式を迎えることができました。1年前に石巻市の小学校へ転校したため、「転入生」と書かれた列に並んだ娘に、昔からの友達が興奮気味に手を振ってくれました。娘も久しぶりの空気にホッとした様子。

それにしても、同じ日本の公立小学校でも、これほど違うとは。3月、全校生徒20名の終業式に出席したばかりだった娘。一方でこちらは1,000人に届きそうなほどのマンモス校。6人だった同級生はこちらでは130人で、教室には32個の机がぎっしり。娘も改めて「まったく違うね」と言っていましたが、どちらがいい悪いではなく(娘も「どっちもいい」と言っています)、生まれ育った場所によって、子どもの環境は驚くほど違うのだと改めて実感しました。

1年離れたけれど、かつて3年間通った学校。友達にも歓迎してもらい、娘の新たな日常が始まりました。そんな中で娘は、いくつかの違和感を伝えてくれました。

まずは転校したからこそ感じた、学校の自由度の違い。特に本好きの娘にとって大事な「本を借りる時間が少ない」ということ、また、大好きな「ピアノを弾ける環境がない」ということ。こちらでは休憩時間の自由は限られていると気づいたようです。

また、運動会の5年生全員のダンスの練習の際、難易度の高いダンスチームが作られ、そのチームがテストの選抜によって作られたことに違和感を覚えたようで、

なんでテクニカルチームを希望した子でも、テストで落とされなきゃいけないの?運動会なのに!

と訴えてきました。確かに、コンクールなどに挑むダンスチームならまだしも、みんなで表現を楽しむことを目的とした運動会の種目で、スキルによって選別されるのは目的を履き違えているようにも思えます。

ことの本質もさることながら、親としては、「そんなふうに違和感を表明できるようになったのだなー」と、感慨深く娘の言葉を受け取りました。

ずっと同じ学校に通っていたら、そのような競争を前提とする学校教育のあり方が娘にとっての当たり前になっていたかもしれません。でも、雄勝小学校に転校し、復学式で異年齢がともに学び、運動会もほぼ全種目に参加し、全校生徒で一つの劇を作り上げるような、全員が生かされる少人数の環境で1年間過ごし、また戻ってきたからこそ、こちらの環境を客観的に見ることができるようになり、違和感として感じ取れたのだと思います。

その違和感は大事。大事にしようね。

と伝えたところ、娘は友達と一緒に先生にダンスのテストをする理由を聞きにいったそう。街の大人たちが集うイベントに参加した際も、そのことを訴えていました。訴えたことで何かが変わったわけではありませんでしたが、結果はどうであれ、そういった違和感を感じ取り、それを表明したり、自分の中で咀嚼していくことは、自分の軸を大切に生きていくことにつながるはず。

環境を変え、戻ってこられたからこそ違和感につながったことを思うと、子どもにとって、漁村留学のような“寄り道”的時間ってなんて貴重なんだと思わずにはいられません。

ここまでの書きっぷりでは、まるでこちらの環境をネガティブに感じているように受け取られるかもしれませんが、もちろんこちらのいいところもたくさんあります。

学校の自由はあまりないけれど、放課後はこちらの方が断然自由。雄勝では学校で宿題を済ませてタクシーでの帰宅になるため放課後に友達と遊ぶことはなかったのですが、こちらでは徒歩や自転車圏内に友達がたくさんいます。家にランドセルを置いてすぐ、公園で友達と待ち合わせて思い切り遊んだり、みんなで自転車に乗って駄菓子屋に行ったり。子ども時代を存分に楽しむ様子を、うれしく思いながら見守っています。

それでも「朝は早く準備してピアノを弾く」「宿題は帰ってすぐ終わらせてから遊ぶ」「宿題が少ないから問題集もやる」などなど、留学中の習慣を続けようとする姿勢も見られます。親は、「小学校の放課後くらい自由に過ごせばいいのに」って思っちゃいますが、子どもってすごいですね。

環境の変化を受け入れながらも、違和感はちゃんと表明し、大切にしたいものは続けていく。自分の意志で選択し行動できるようになったのは、漁村留学で子どもたちの力を信じて様々なチャレンジをあたたかく見守ってくれたスタッフのみなさんのお陰だと感じています。

意外な変化!学力もピアノの腕も向上

そうそう、意外なことに学力も向上したんです。留学中に上級生と一緒に暮らして憧れの気持ちを抱き、さらに学校でも丁寧に娘のことを見てくれていた先生に大いに誉めていただいたことを機に、自分から勉強に取り組むようになったからでしょう。今も娘を見ていると、「言われた通りやるよりも自分から勉強するのがかっこいい」と感じているようにも思います。

さらに暮らしの中でも料理や薪割り、動物の世話など自分でできることも増え、暮らしのリズムができたからかピアノの腕もみるみる向上。みんなに「すごい」と言ったもらえたこともあり、結果として娘の自己肯定感は爆上がりしました。以前は人と比べるようなところもありましたが、今は自分軸で判断し、やりたいと思ったことはなんでもチャレンジするようになったと感じています。1年間やり遂げたという自信も大きいのでしょう。

漁村留学の経験は、確実に娘の今につながっています。

誰にも役割のある暮らしを、家族でも。

娘の帰宅によって、家族の暮らしにも変化がありました。ひとつは、家事を当番制にしたこと。漁村留学の暮らしでは、毎日「当番」がありました。朝は掃除、朝食、餌やり。放課後はご飯炊き(羽釜で!)、風呂炊き(薪ボイラーで!)、夕食のメイン、サブ。これらの役割を毎晩のミーティングで確認し、3人の留学生とスタッフで交代で担当していました。

小中学生の子どもたちにとって、学校にも通い部活もしながら、便利な電化製品もない環境で家事をこなすのは一見大変そうに思えます。でもみんな文句の一つも言わず、ふざけ合ったり、協力し合いながらそれぞれに動き、1年間の暮らしをみんなの手で作り上げました。

それが当たり前になっていた子どもたちの姿を見ていて思うのは、「役割があり、自分が貢献しているという意識がその場の居心地の良さにつながる」ということ。漁村留学に感じる独特の結束感やあたたかさは、全員が参加して暮らしを作っているからこそ育まれていたのだと感じます。

じゃあ、家族でもやってみようか。

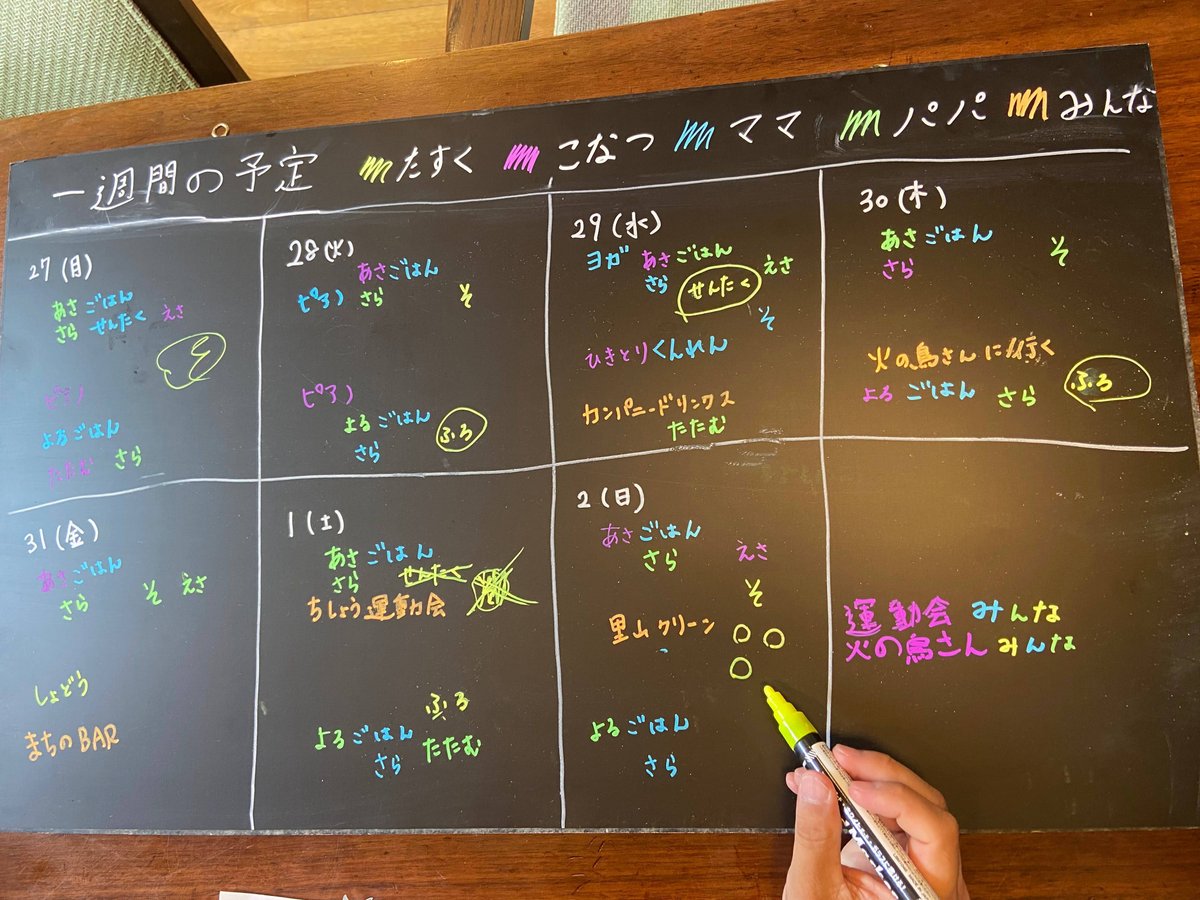

と思い立った私たち。娘は前のめりで「やりたい!」と言い、さっそく家族で家事を洗い出すことから始めました。それぞれの得意なことや好きなこと、仕事や習い事で家事に割ける時間も考慮しつつ、役割分担をすることに。日曜の夕飯後にファミリーサークル(略称:ファミサ)を開催し、1週間の予定を確認しつつ、役割を黒板に書いていきました。

「この日はママが仕事でいないからパパとこなつ(娘)でごはん作ろう」

「こなつがピアノの日はお手伝い免除!」

なんて家族ならではのやりとりに、5歳の息子も参加。「えー!おふろそうじはいやだな〜」なんてしっかり主張しつつ、自分の色である黄色の文字が黒板に書き込まれるとなんだか誇らしげな顔に。最後は「今週楽しみなこと」をみんなで伝え合って書き込んでファミサは終了。黒板をリビングに掲げて、役割のある暮らしがスタートしました。

あれから約2ヶ月。「パパは朝が弱いから朝ごはん担当は減らそう」「掃除は日替わりで場所を決めてやろう」なんて細かな改良も加えながら継続し、今では家事分担が習慣化してきています。

これまで家事の大部分を担っていた私にとっては願ったり叶ったり。格段に楽になったのはもちろん、「誰か手伝ってよ!」と、イライラすることも少なくなりました。振り返ると、これまでは夫も子どもたちもいつ手伝っていいかわからなかったのかなと。「気づいたら手伝って」と言われるよりも、決まっていると自然に体が動くし、言われてやるよりも自分から動く方が気持ちいい。当たり前のようですが、案外気づきにくい大事なことを、改めて教えてもらいました。

夫はレシピサイトを見ながら夕飯作りに格闘してくれたり、掃除担当になった息子のフォローをしてくれたり。子どもたちも黒板を確認しながら、時にはサボっちゃうこともあるけれど、おおむね楽しんでいる様子です。娘は留学中に身につけた料理の腕前を披露してくれて、誇らしげ。ファミサの仕切りも完璧です。

ちなみにファミサをきっかけに、子どもたちのお小遣いは、働いた分だけ受け取れる歩合制になりました。5歳の息子も1回10円を受け取り、お祭りの屋台や駄菓子屋で好きなものを買うことを楽しみに、イヤイヤ言いながらも日々頑張っています。

人は誰しも、生かされたい生き物。「役割」を求めているのだということも、漁村留学から得た大きな気づきです。

「みんなで楽しむ」場所との出会い。

学校が落ち着くと、娘の関心は習い事へ向かいました。留学前、娘は大好きなピアノを中心に、ダンスやアトリエ、一時はスイミングにも通ったり、なかなか多忙な日々を送っていました。でも留学を機に、オンラインのピアノレッスン以外はすべてリセット。「さあ、何やりたい?」となった時、娘が思い出したのは、ある劇団でした。

小学生から大学生までの子どもたちが所属し、茅ヶ崎を拠点に活動する子どもたちのための劇団「C.C.C.THEATER」。知り合いの子が出演していたため、娘の留学前に家族で公演を見に行ったことがありました。私は今もその時の衝撃が忘れられないのですが、驚くほどのクオリティと子どもたちの「伝えたい」という熱量に圧倒されました。

娘にもその記憶が残っていたのか、または留学先の学校で演劇の主役を演じた経験からか、「体験に行きたい」と言い出しました。早速申し込んだ体験の日、娘は目をキラキラさせてすぐに練習に飛び込み、その場で「入りたい!習い事はピアノとC.C.C.にする!」と興奮気味に伝えてきました。

相変わらずの潔すぎる決断に親としては苦笑いしましたが、私も直感的に「ここはいい!」と思ったのも事実。劇団といっても役者を養成するような趣旨はなく、脚本も子どもたちの声を元につくり、作品は練習の過程で子どもたちのアイデアをどんどん取り入れ、形を変えていくのだと言います。それぞれに異なる子どもたちが、「みんなで一つのものを作り上げるプロセスを楽しみ、思い切り自己表現する」ということを大切にしていることが良く伝わってきます。先輩の親御さんに聞くと、習い事ではあるけれど、一方で子どもたちの居場所にもなっているとのこと。

競争ではなく、共創。みんなで楽しむことを大事にした習い事を肌感覚で選んだ娘ですが、それはおそらく留学先の学校やモリウミアスの暮らしで、その心地よさを感じ取ったからでしょう。翌週練習に参加し、みるみるうちに溶け込み、5月末には早速ステージで笑顔で踊る娘の姿がありました。これから思い切り自己表現していくであろう娘の成長が、今から楽しみです。

コケコッコライフ!

みんなで楽しむこと、自分で決めて自分で行動すること。留学体験を通して育まれた「軸」を大切に過ごす日々の中、娘が今夢中になっているのが、ニワトリです。

海や森といった自然との共生、釣りやSUP、料理や写真、地域との交流など、価値ある体験に溢れた留学中、娘が最もハマったのがニワトリとの暮らしでした。現地から送られてくる日々の写真の中にもニワトリの登場回数は格段に高く、嬉しそうに抱っこしていたり、餌をあげたり、時には鶏を従えて(?)歩いていたり。帰省しても電話でも、ニワトリの話が多く、本当に好きなんだなぁと見守っていました。

留学中盤になると「ニワトリの良さを知ってもらいたい!」と、ニワトリにまつわる体験や知識をノートにまとめ始めました。冬休みの帰省時にデザインツール「Canva」を教えたところ、2月には立派な冊子が出来上がってしまいました。その名も『にわとりの飼い方と良いところ』。親バカですが、これがなかなかの内容で、多方面から好評をいただいています。好きのエネルギーってすごいですよね。

そして留学を終えた後の娘の願いは、「ニワトリを飼いたい!」でした。ニワトリが好きなのはわかっていましたが、まさかの展開です(笑)。 そもそも住宅街でニワトリが飼えるとは思っていなかったのですが、調べてみたところ、意外にもマンションやベランダで飼っている人がいるということがわかりました。

生ゴミを食べてくれるし卵を産んでくれて、またそれを人間が食べて生ゴミが出たら食べてくれるんだよ。何より可愛いし!雌なら鳴かない品種もあるし!

と訴える娘の声を聞いていたら、なんだか私の中にもワクワクが始まってしまいました(笑)。パパも同じで、さっそくDIY好きの本領を発揮し、小屋の設計に着手。子どもたちもお手伝い。

「肝心のニワトリはどうしよう?」と、まずは検索して出てきた茅ヶ崎の養鶏家さんを訪ねることにしました。事情を話したところ、「ニワトリを分けてあげてもいいけど、せっかくなら孵化からチャレンジしてみたらどう?ぜひ体験してほしいな」と言ってくださいました。驚いた私たちに、「卵はうちのを持って帰ってくれていいし、孵化器は貸してあげるから」と優しく声をかけてくださいました。

ただ、問題が一つ。孵化したひよこが雄だった場合は鳴き声を考えると住宅街では飼えません。それをよく理解してくださっている養鶏家さん、なんと、「育てたひよこが雄だったら引き取ってあげるから大丈夫」と言ってくださいました(泣)。そんなありがたすぎるプロのサポートのもと、娘はニワトリの孵化にチャレンジできることになりました。子どもの熱意を受け止め、手を差し伸べてくれた養鶏家さんには、感謝しても仕切れない気持ちです。

こうして始まった孵化チャレンジ開始から22日目の夜、烏骨鶏1羽が卵の殻から孵化。続いて翌朝にはボリスブラウン1羽、また翌朝に烏骨鶏がもう1羽。3羽の孵化に成功しました!命の尊さを感じるかけがえのない経験に、家族みんなで大感激。たくさんの方の支えの中で奇跡的に生まれた3羽とともに、我が家のコケコッコライフが始まりました。

かわいさに癒され、お世話に格闘し。日に日に成長するひよこたちを見守り、小屋からの脱走などトラブルも多々ある中でも、命とともにある暮らしを家族みんなで楽しむ日々。なんだかとっても、豊かです。

漁村留学から地続きの暮らしの中で。

こうして娘が帰ってからの2ヶ月間を振り返ってみると、私たち家族の暮らしも大きく変化したということを改めて感じます。

誰もに役割のある暮らし。

命とともにある暮らし。

助け合いの中にある暮らし。

漁村留学から地続きの今が、確かにここにあります。

漁村留学同期の家族やスタッフの皆さんとは、今もことあるごとに近況報告し合い、それぞれの場所に帰ってからも、モリウミアスファミリーの一員であるという感覚は変わりません。現在の留学中の子どもたちの様子も、まるで親戚のおばちゃんのような眼差しで見守らせていただいています。きっとこの感覚は、ずっと我が家に根付いていくでしょう。

漁村留学って、1年で終わりじゃなかったんだ。

これが娘が留学から戻って2ヶ月経った、私の気づき。一生モノの体験だったと改めて実感するとともに、「子どもにとっても家族にとっても、本当の冒険はこれからなのかもしれない」と感じています。

雄勝町から遠く離れた茅ヶ崎で、続く冒険を存分に楽しみたい。モリウミアスファミリーとしての誇りを胸に、そんなことを思っています。

と同時に、このような選択肢があることをもっと多くの親子に知ってもらいたいと切に願います。

1年間、子どもが生きる環境を変えてみる。(戻れると思うと気楽です♪)

親子で離れて暮らしてみる。(親も子も自分の時間を楽しめます♪)

子どもは「自分はできる」と信じ、親は「我が子なら大丈夫」と信じて見守ってみる。(離れたら信じるしかないのです!笑)

そんな選択が、子どもが新たな自分の可能性に気づき、自らの意志でこれからを生きていく力につながるかもしれない。

そんなメッセージを、私たちはこれから先、家族まるごとで体現していき、1年間のかけがえのない経験の恩返しをしていけたらと思います。

きっかけはほら、あなたの家族の足元にも。

この記事に心惹かれたら、ぜひ一度、宮城県石巻市雄勝町のモリウミアスに足を運んでみてください。きっと家族の中で、何かが動き出しますよ。

いいなと思ったら応援しよう!