【社会科】城下町の構造から戦国時代を捉える"城下町づくり”

どうも。いかたこです。

中学校で社会科の教員をしています。

noteでは、授業がより楽しくなるアイデア(授業のタネ)を発信しています。

今回の授業のタネは、城下町づくりです。

授業内容は、戦国時代(戦国大名の登場)です。

歴史の中でも、特に人気があるのが戦国時代ではないでしょうか。

歴史好きにはたまらない数多くのエピソードがあり、生徒たちをわくわくさせるような話をたくさんできる時代だと思います。

ですが、今回はあえて、生徒が考える授業を紹介したいと思います。

城下町づくりでは、生徒が自分たちで城下町をつくります。

つくった城下町と実際の城下町と比較することで、城下町の構造に興味を持つことができます。

城下町の構造から戦国時代の特徴に気づいていく。城下町づくりはそのきっかけになる活動です。

以下では、城下町づくりの詳しい内容について説明しています。

よろしければ、最後までご覧ください。

城下町づくり

目標

自分たちでつくった城下町と実際の城下町と比較し、城下町の構造に興味を持つことです。

この活動から、戦国時代の特徴の気づきへとつなげていきます。

準備するもの

・タブレット

・城・寺・武家屋敷・民家の画像(画像1)

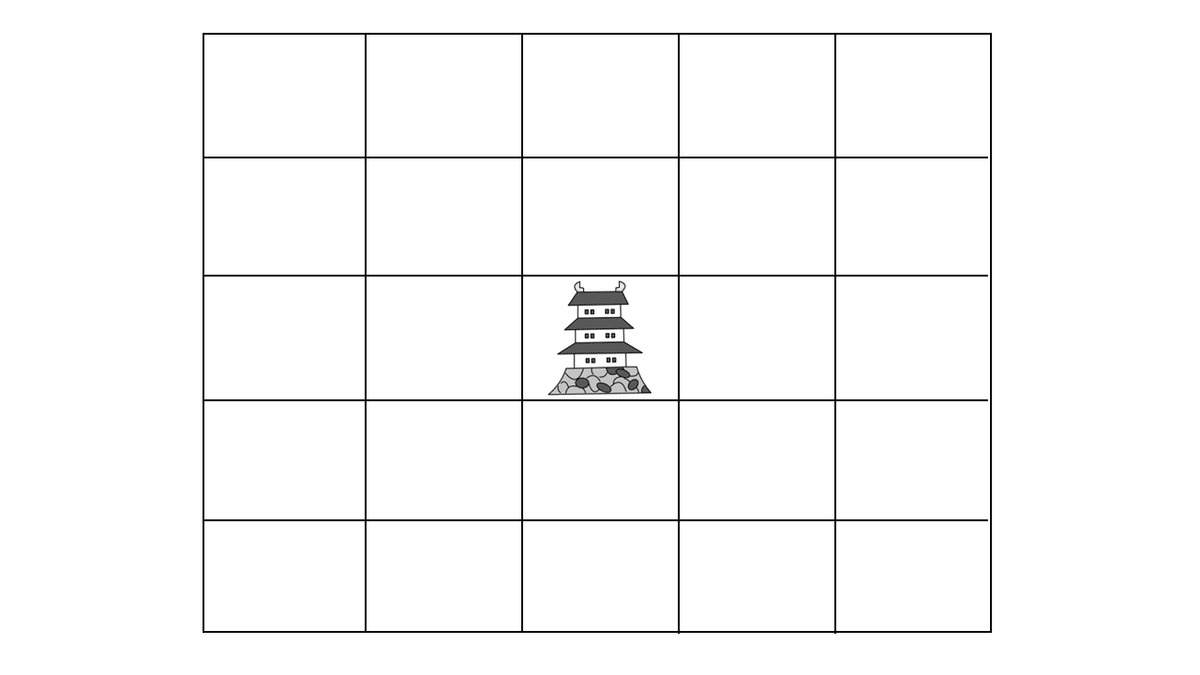

・5×5のマス目(画像2)

ルール

・5×5のマスの中心に城の画像を置く(画像3)

・残りの24マスに寺・武家屋敷・民家の3種類の画像を置く(画像4)

*3種類の画像をそれぞれ5つ以上使うこと

以前、24マス全部を武家屋敷で埋め尽くす生徒がいました。(^0^;)

それはそれでおもしろいのですが、城下町らしさがないので、それぞれ5つ以上は使うというような制限があった方がいいのかなと思います。

活動の流れ

①教員が生徒のタブレットに各画像を送信する

②城下町をつくる

ルールにそって、生徒が自分たちで城下町をつくります。

個人で黙々とつくっても、ペアやグループで話し合いながらつくっても楽しめます。

テキトーに画像を置くのではなく、なぜそのような配置にするのか考えながら、城下町をつくっていくことが大切です!

*城下町では、豪や堀なども重要な要素です。寺・武家屋敷・民家の配置の他に、豪や堀の位置について考えさせてもおもしろいと思います。

③つくった城下町を共有する(時間があれば)

それぞれがつくった城下町をクラス全体で共有します。

④つくった城下町と実際の城下町を比較する

教科書や資料集に載っている城下町の写真と比較します。

実際の城下町を5×5のマスの中に表現してみました。(画像5)

・武家と町人の住む場所がきれいに分けられている

・武家屋敷が城を囲むように置かれている

・足軽などの住居は城下町の外側に置かれている

・寺は城下町の外側に置かれている

などの特徴が見られました。

問いへ

ここまでくれば、多くの生徒が、「なぜ城下町はこのような構造になっているのだろう?」と疑問を持っています。

城下町の構造は、戦国時代における「戦乱の広がり」や、「戦国大名の権力の強さ」を表しています。

生徒は、城下町の構造について考察することを通して、戦国時代の特徴に気づくことができます。

まとめ

戦国時代は、多くの興味深いエピソードがあり、歴史好きだけでなく多くの生徒がおもしろいと感じる内容だと思います。

一方で、それらのエピソードが、社会科を暗記教科として印象づけてしまいます。

応仁の乱後の社会的な変動については、各地に戦乱が広まる中で地方の武士の力が強くなり、新しい支配者である戦国大名が登場したことや、下剋上の風潮など、社会全体が大きく変化していったことに気づくことができるようにする。

学習指導要領にも、戦国時代、特に戦国大名の登場については、このように扱うように書かれています。

城下町づくりが、戦国時代の特徴に気づくきっかけになればと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今後も授業のタネを発信していきます。お楽しみに。