【原作改変】カズオ・イシグロが黒澤明「生きる」の脚本を改変した理由を考えてみた・映画で学ぶ脚本テクニック

※YouTube動画の台本です。よろしければ動画もご覧ください。

ご覧いただきありがとうございます。一尾です。

この動画は 名作・話題作を題材にして脚本を学んでいこうという内容です。よろしければ是非チャンネル登録してご覧ください。

さて、黒澤明監督の名作「生きる」と、そのリメイクであるイギリス映画「生きる LIVING」は、同じプロットなのに かなり印象の違う作品になっています。

黒澤作品が「シニカル」なのに対し、リメイクは「優しい」作品になっている。そう私は感じました。

これには、作られた時代や舞台となる国の違い以上に、脚本的な改変が大きく関係していると思います。

今回の動画では、その改変をわかりやすく解説し、リメイクがなぜ改変をおこなったのか、その理由についても考えます。

作品データ

まず最初に基本データを確認しておきましょう。

黒澤明監督の「生きる」は、1952年の日本映画。 脚本は黒澤明・橋本忍・小国英雄。主演は志村喬。

そのリメイク「生きる LIVING」は、2022年のイギリス映画。もとの英語タイトルは「Living」。監督はオリヴァー・ハーマナス。脚本はカズオ・イシグロ。主演はビル・ナイ。

脚本のカズオ・イシグロは、2017年にノーベル文学賞を受賞した小説家で、エグゼクティブ・プロデューサーにもクレジットされています。

公式サイトによると、この映画の発端はカズオ・イシグロだったようで、黒澤の「生きる」が好きだった彼が、プロデュサーと ビル・ナイに声をかけたのが制作のきっかけだそうです。

原作表記ですが、冒頭のクレジットタイトルではBASED ON AKIRA KUROSAWA’S FILM "IKIRU"とのみ表記され、最後のクレジットではそれに加えて黒澤・橋本・小國、3人の脚本家の名前も表記されます。

共通プロット

次に、2作品に共通するプロットです。

これより後はネタバレを含みますので、両作品をご覧になってから動画をご視聴いただくことをおすすめします。

共通プロットは、簡潔に言うとこうです。

目的も情熱も持たず ただ日々を生きる主人公が、末期癌をきっかけに人生を見つめ直し、公園づくりに最後の命を燃やして死ぬ。

もう少し詳しく説明すると、こうなります。

主人公は、判で押したような毎日を送る市役所の市民課長。

彼はある日、自分が癌で余命幾ばくもないことを知る。

途方に暮れ、たった一人の家族である息子に打ち明けようとするが、 どうしても切り出すことができない。

役所を無断欠勤し、盛り場で羽目を外しても、虚しさだけが残る。

そんな彼に、前向きで明るい元部下の女性がインスピレーションを与える。

住民から陳情されるも、役所がずっとたらい回しにしていた公園づくり。

その実現に、彼は残された命を燃やす。

雪の降る夜、完成した公園のブランコで、彼はひとり静かに息を引き取る。

改変ポイント

さて、リメイク作品の大きな改変ポイントはこの3つです。

回想シーン

’誕生’シーン

脇役の扱い

ひとつずつ解説していきます。

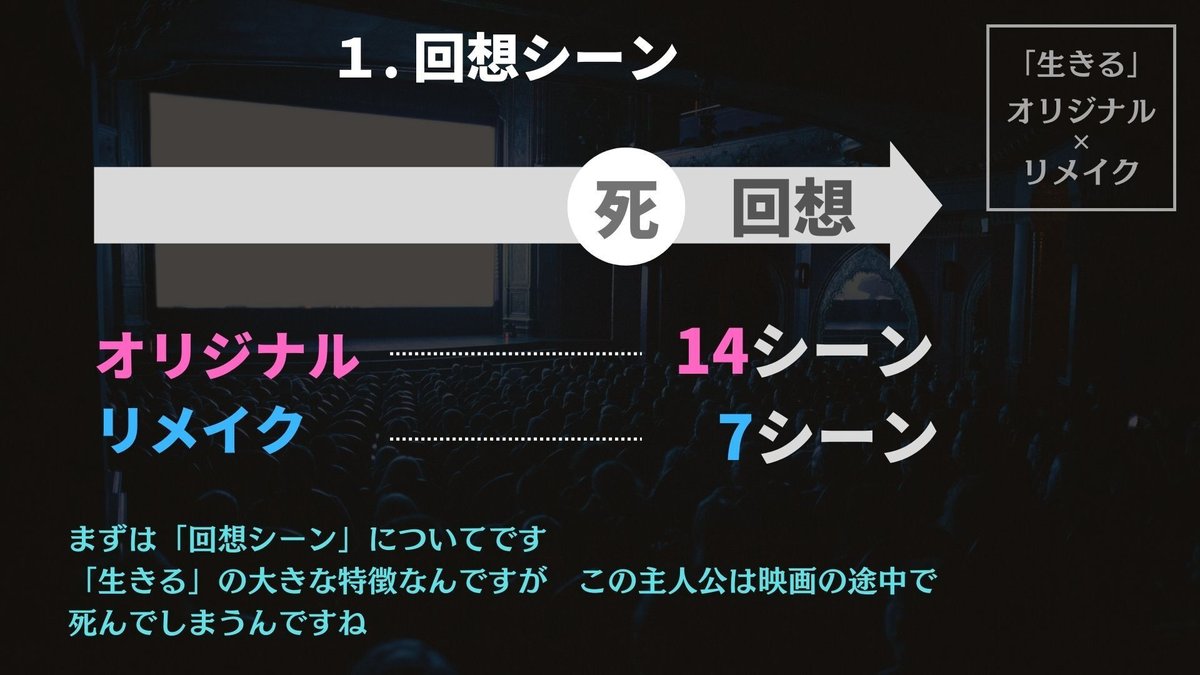

1.回想シーン

まずは「回想シーン」についてです。

「生きる」の大きな特徴なんですが、この主人公は映画の途中で死んでしまうんですね。

喫茶店で元部下の女性からインスピレーションを得た後、場面はいきなり主人公のお通夜となります。

で、彼が残された命を公園づくりに注ぐ様子は、部下たちの回想という形で語られるわけです。

公園が完成したのは主人公の情熱の賜物なのか、それとも、 たまたま運よく事が進んだのか。そういう議論が起きて、部下たちそれぞれが自分の見た主人公の姿を回想していきます。

オリジナルの方は、議論のシーンがまるで「裁判劇」のように描かれていて 凄くドキドキします。

ちなみに、黒澤監督の2つ前の作品「羅生門」も、証人の証言によって事件を回想していく形をとっています。

一方、リメイクの方は、この「回想形式」にオリジナルほど重きを置いていません。

両作品とも冒頭から2/3くらいのところで主人公が死ぬのですが、そのあとの回想シーンを数えてみると、オリジナルが14シーンであるのに対して、リメイクは7シーンと半減しています

「回想形式」というのは時間の流れをいじるテクニックですから、悪く言えば脚本をパズルのようにしてしまいます。

非常に技巧的なオリジナルに対して、リメイクが素直で淡々とした感じに見えるのは、この回想シーンの少なさから来るんじゃないかと思います。

で、注目すべきなのは、オリジナルの売りとも言える「回想シーン」を減らしたぶん、リメイクがどんなシーンを増やしているかという ことです。

これを考えれば、リメイクが何を考えて改変したのか、その意図が見えてくるんじゃないかと思います。

リメイクが回想シーンを減らしたぶん増やしたのは、脇役の描写です。

この考察は、後でまとめたほうが分かりやすいと思いますので、ここでは一旦保留します。

2.’誕生’シーン

さて、次は「 ’誕生’シーン」についてです。

残された日々をどう生きるべきか。主人公が元部下の女性との会話を通じて その「気づき」を得る場面ですが、オリジナルでは彼が「生まれ変わった」ということを示すために「Happy Birthday to You」が流れます。

これはBGMではなく、小走りに店を後にする主人公の姿に、たまたま隣の席でお誕生会を開いていた女学生たちの歌が被さる、という演出によってなされます。

この直前の会話で、主人公を演じる志村喬は、まるで手負いの獣か怪物のような大げさな演技で苦しい胸の内を語ります。

それを聞く元部下役の小田切みきは、目の前の彼に怯えきってしまいます。

底抜けに明るく前向きなキャラクターだった彼女が怯え慄く様子には、恐怖映画の趣があります。

まさに「あわや」という瞬間、インスピレーションを得て「生まれ変わった」主人公は店を飛び出し、その姿に女学生が明るく歌う「Happy Birthday to You」がオーバーラップします。

脚本も撮影も、演技も演出も、良く言えば才気あふれる名場面、悪く言えばちょっと大げさ、そんな感じです。

この有名な場面を、リメイクは完全に書き換えています。

主人公のビル・ナイは 胸の内を静かに告白し、元部下はそれを聞いて涙を流します。

そして主人公は、やはり静かに、残された時間で自分がやるべきことに気づくのです。

この場面のビル・ナイのセリフは非常に内省的で味わいがあり、小説家カズオ・イシグロの個性が出ているんじゃないかと思います。

オリジナル全般に言えることなんですが、なにか神様が ちっぽけで弱い主人公を見下ろしているような突き放した視点、シニカルな視線を感じます。

一方リメイクには、主人公に寄り添うような 優しい視線を感じます。

この違いが端的にあらわれているのが、この 「’誕生’シーン」ではないかと思います。

リメイクの優しい視線は、主人公だけでなく脇役たちにも 注がれています。

それが、先ほど触れた脇役の扱いに あらわれています

3.脇役の扱い

最後は、「脇役の扱い」についてです。

非常に重要な脇役であるにも関わらず、一人息子も元部下の女性も、オリジナルでは主人公の死後は登場しません。

厳密に言うと、息子の方は通夜のシーンにチラリと登場しますが、物語的にはほとんど意味がない登場の仕方です。

父親に冷たい息子と、ただ底抜けに明るいだけの女性。オリジナルでのこの2人は、極端に言うとそんな感じで、結局どちらも主人公を理解することなく映画は終わります。

一方リメイクでは。主人公の死後もこの2人が登場します。

葬式で初めて顔を合わせた2人は、主人公について会話し、彼を 偲んで涙を流します。リメイクでのこの2人には、オリジナルよりも「普通っぽさ」を感じます。

それから、これがいちばん大きな改変ポイントだと思うのですが、リメイクにはオリジナルにはないキャラクターが、重要な役割で登場します。いわゆる「オリキャラ」ですね。

それは、主人公が課長を務める市民課に「新入り」として入ってくる若者です。映画はこの「新入り」の初出勤から始まり。彼が完成した公園を感慨深げに眺めるシーンで終わります。

つまり観客は、この「新入り」の視線に自分の視線を重ねてストーリーを追い、主人公はじめ登場人物たちを観察していく わけです。リメイクの脚本はそういう構造になっています。

オリジナルでは、警官が通夜にやってきて主人公の最期の様子を語りますが、リメイクでは、ラストシーンで公園を眺めるこの「新入り」に、警官が同じ内容を語ります。

また彼は主人公の死後、元部下の女性と付き合い始めます。おそらく2人は結婚して、家庭を持つことになるのでしょう。

さきほど、オリジナルには神のような視線を、リメイクには人に寄り添う視線を感じると言いましたが、この「新入り」こそが、オリジナルにはない優しい視線をリメイクに導入するためのキャラなのだと思います。

いかがでしょうか。

これら3つの改変ポイントが、「シニカル」なオリジナルの脚本を「優しい」印象に変えた。私はそう考えています。

私は若い頃「生きる」を見て、すごく面白いと思いつつ、何か 引っかかるものを感じていました。今回リメイクを見て、その違和感の正体が「目線の高さ」だったんだなと気付かされました。

ですから、「生きる」のファンで自らリメイクを企画した カズオ・イシグロが、主人公に寄り添う目線で脚色した リメイクには非常に納得感がありました。

皆さんの感想をコメント欄で教えていただければ嬉しいです。

今後もこんな感じで名作・話題作を取り上げていきます。 ぜひチャンネル登録してご覧ください。

さらに、メンバーシップにご登録いただくと限定動画をご覧いただけます。 是非チェックしてみてください。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

オンライン講座

脚本・映像・演技のオンライン講座をやっています。

是非チェックしてみてください。

動画

いいなと思ったら応援しよう!