問題となる偽・誤情報の判断方法についてのメモ

偽・誤情報はなんでも悪い影響を引き起こすとは限らず、その後事実に変わることもある、という話は以前に書いた( https://note.com/ichi_twnovel/n/n3690c7f83687 )。しかし、中には事実と確認されても問題を引き起こす情報もある。

たとえば、昨年起きたサウスポートの暴動は、「移民が少女を襲った」という偽・誤情報がきっかけになった。しかし、これが仮に事実だったとしても、「移民が少女を襲った」事実で暴動が起きるのは問題だ。ということは偽・誤情報であっても事実であっても問題ということになる。これは反移民のヘイトが問題なのだ。

これに対して反ワクチンの偽・誤情報でワクチン接種しなくなった場合、感染リスクにさらされるという問題がある。事実だった場合にはワクチンを打たなかったことで助かったことになる。偽・誤情報と事実であった場合には、はっきりとした違いが生じる。

選挙の場合も同様で、偽・誤情報の情報を信じて特定の候補への投票をやめるという問題がある。しかし、事実であった場合は、それでより正しい判断ができたことになる。ただし、汚職や実績の詐称なら、これでよいが、候補者が移民だった、という情報によって投票行為が変わるのはそれが事実であっても偽・誤情報であっても問題だ(民主主義的価値観では)。

そう考えると、もともとヘイトや差別など事実であっても問題が起きる情報と、偽・誤情報だった場合にのみ問題になるものがある、ということになる。前者は別の問題として取り組むべきもので、後者は偽・誤情報として対処すべきものだろう。

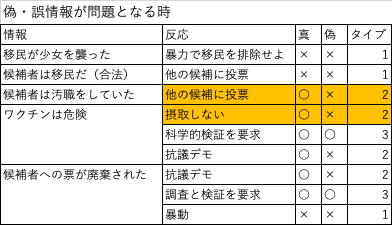

同じ情報と同じ対応で、偽であった時と真であった時の評価の違いを表にした。タイプは真偽の組み合わせで1から3まである。

タイプ1は偽・誤情報そのものが問題ではないパターン、タイプ2は偽・誤情報であることが問題になるパターン、タイプ3は偽・誤情報であっても問題にはならないパターンだ。

ただし、ヘイトや差別などは民主主義的価値観に基づいて、正しくないものとされているのであって、それを問題としない世界においては前述のサウスポートの例などは偽・誤情報が問題ということになる。なぜなら移民へのヘイトそのものは問題ではないとされているからだ。

そのため本来、ヘイトや差別であるはずの問題を偽・誤情報問題に置き換えるのは巧みに価値判断を狂わせている。

【2025年1月29日追記】問題なのは、選挙やワクチンなどでは、偽・誤情報がクリティカルな影響を与える可能性があるにもかかわらず、その優先度をあげ、特化した対策を考えることができなくなる。

さらに「偽・誤情報」という曖昧な言葉が蔓延することで、情報への不信感が募り(パーセプション・ハッキング)、どのような情報にも警戒するようになる。過度の警戒は警戒主義となり、社会や民主主義への不信と不満を呼ぶ。

【2025年2月4日追記】

こうしたことを考え合わせると、下記のような表になるのかもしれない。

好評発売中!

ネット世論操作とデジタル影響工作:「見えざる手」を可視化する

『ウクライナ侵攻と情報戦』(扶桑社新書)

『フェイクニュース 戦略的戦争兵器』(角川新書)

『犯罪「事前」捜査』(角川新書)<政府機関が利用する民間企業製のスパイウェアについて解説。

いいなと思ったら応援しよう!