グローバルトレンド②これからのHR 「変わる職場と働きがい(ミレニアル世代とHR)」 from SHRM Annual Conference in Las Vegas 2023

なぜ書くか

世界経済はVUCAと呼ばれ、安定性を欠き、テクノロジーは進化を続け、グローバル化は進み、労働者世代は移り変わっている中、日本にも多くの変化が求められている時代になりました。つまり、世界的な動向を知ることが私たちの日常にさらに重要になってきてる時代です。

Every Inc.では「HRからパフォーマンスとワクワクを」というビジョンを掲げ、グローバルな取組みやアカデミックな文献からHRに関する歴史、取組み、事例など”日本なら”ではなく、”グローバルスタンダード”な情報を提供しています。https://every-co.com/

今の若者は…

夫々の世代は、自分たちが自分たちの前の世代よりも賢く、後の世代よりも賢いと想像している。

このブログでは「労働力」というテーマについて世界的な変化がどのように起こっているのか、という事をお伝えしていきたいと思います。

皆様は、「Quiet Quitting」という社会現象をご存じでしょうか。ミレニアル世代・Z世代を中心として起こっている「何も言わずに会社を辞める現象」は、様々なメディアで言及されているものですが世界的トップスクールで教壇に立つHRの専門化であるCristina G Banksは以下のように説明しています。

「Quiet Quitting(静かなる退職)」とは、仕事内容以上の仕事をする気がない状態と説明されています。 つまり、雇われたままの仕事をこなすだけです。 また、「怠け癖がある」「最低限しかやらない」とも言われています。 どちらも的外れな表現だと思います。

私にとって、「Quiet Quitting(静かなる退職)」とは、外的な報酬や罰に関係なく、その人の価値観や目標に起因する内発的な動機付けのことです。 この考え方では、人はもっとやりたい、もっと達成したい、必要以上の時間や労力をかけたいという意欲を失っていることになります。

※詳細をご覧になりたい方はこちら。

なぜこのような現象が起きているのか?この問いへの解答の道筋は、その世代に起きている現象を理解することが一番の近見であるとDr. Cynthia Pearce LeMayは述べています。

各世代の名称と偏見

上記の図は一般論としての各世代別年齢を示したものになります(※年齢は2023年時点)。

※GenZと呼ばれる世代は、現代の10代・20代前半を示すことが多いものであるものの、夫々の年齢定義は厳密に定められていません。従って、GenZが何を指すか、という事は改めて注意をした上でニュースや報道を見ていく事が重要です。

Dr. Cynthia Pearce LeMayの調査によると各世代にはこのような特徴があると述べられています。

ベイビーブーマー=ワークホリック、自信家、競争心が強い

ジェネレーションX=鍵っ子(両親共働き)、自己の世界、独立心、有能、忘れられた存在

ミレニアル=与えられている世代、怠惰で忠誠心がない、多様性がある

ジェネレーションZ=社会的な良心を持ち、実用的で協力的、多様性がある

これらを敢えて若者世代と高齢世代に2分割するとこのような特徴があると整理されます。

世代の違いがもたらす影響

彼女の研究では以下の様な世代別の特徴を、トーマス・キルマンのコンフリクトモデルをベースに調査したそうです。ちなみに、トーマスキルマンのコンフリクトモデルとは、人と人が衝突をした際にどのようなスタイルで問題へ対峙するかをモデル化したものであり、今もなお、ビジネススクールなどで活用される概念です。

その結果、いくつかのユニークな発見がありました。

ミレニアル世代は、競争と受容スタイルが強く、協調が弱い

GenXは競争が強く、回避・協調・妥協が弱い

Baby Boomersは回避・協調が強く、妥協・競争・受容が弱い

つまり、ミレニアル世代は①競争的なスタイルで迅速な意思決定が可能であり、優れたアイディアが即座に実行されることがあるタイプと、②受容スタイルで関係の維持や他者のニーズを優先することで、協力的な雰囲気を促進するタイプの2グループに分かれています。一方で、チーム全体の視点を持ちながら、複雑な問題に対処する協力スタイルが乏しいという事が研究の結果から明らかになりました。

なぜそのようなことが起きているのか?さらに研究を進めると、以下のユニークな発見が見られたとの事です。

ミレニアル世代は、自分に集中している

非ミレニアル世代は、他人に集中している

この背景には、様々な要因が影響している事が考えられますが、やはりSNSの影響が強いのではないでしょうか。

テクノロジーが普及した以降の世代で真のデジタルネイティブと言われるZ世代について、ゴールデンサークル理論で有名なサイモン・シネック氏は、以下の様に述べています。

・若い世代は、対立をうまく処理する装備を持っていない(彼氏彼女との関係を会話で解決するのではなく"ブロック"で終わらすことができるため、処理をしなくても対立を避けることが出来る)

・若い世代は、衝突を避けていける為、ストレス耐性が低くなっている

・衝突機会の減少から、感情的に未熟であり、プロフェッショナリズムが欠けてしまう(バーンアウトした、など、自分を正しく理解していない中で危険からの回避意志を簡単に表明する)

・この傾向は良し悪しではなく、ただ、そうなのだ。

・だからこそ、共感の力を用いて自分と異なる世代を理解しようとすることが重要である。

日本では?

日本の世代論においても団塊世代、バブル世代、団塊Jr.と米国での世代論と同じようなタイミングで世代名称を設定されており皆さんもどこかで聞いたことはあるのではないでしょうか。

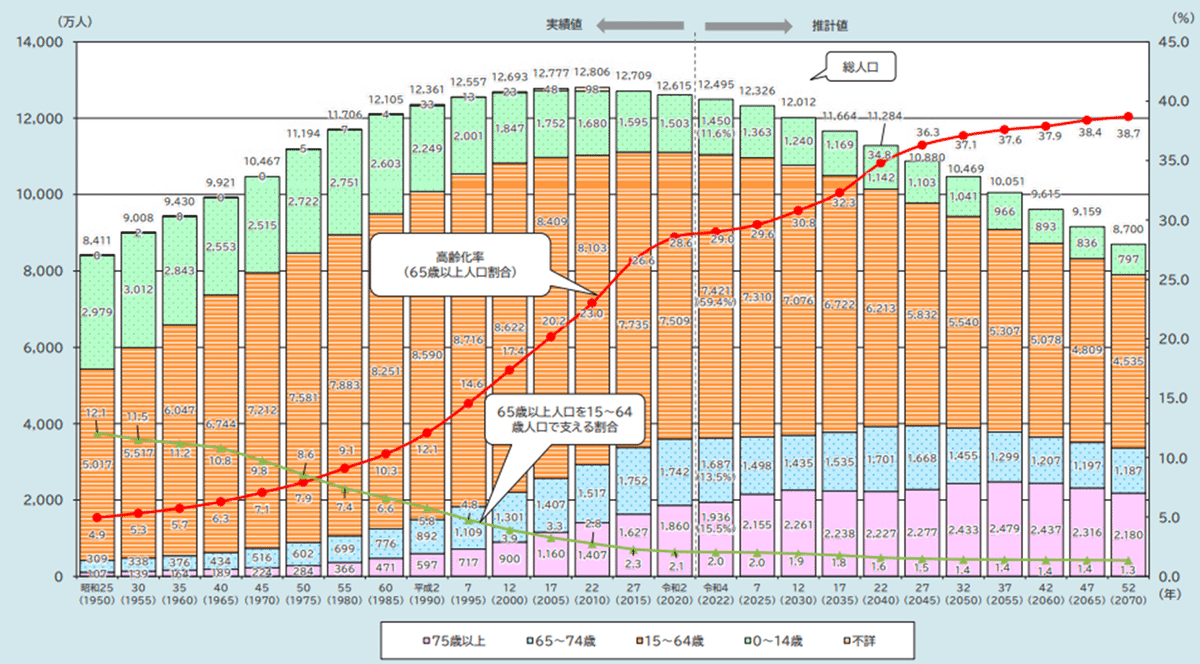

一方で米国と最も異なる点は、高齢化比率です。即ち、雇用の中心が若い世代がそのまま中心とならない見込み(高齢世代がそのままマジョリティになる)、という点が日本の特徴です。

日本の人口減少傾向は周知の事実でありますが、2060年の日本は9,615万人(-3,000万人)&高齢化比率37.9%と予測されています。

2030年には、50~75歳が過半数を超えていく。

2030年を予想するだけでも、世代間の人口GAPは広まっていく事が明らかである事、この事から世代間のコミュニケーションを促進する取り組みなどがさらに重要になってくるのではないでしょうか。例えば、GEやJohnson and Johnson、Cisco Systemsなどで取り入れられている「リバースメンタリング」が一つのきっかけになります。

注目されるリバースメンタリング・リバースメンターシップ

リバース・メンターシップとは、従来のメンタリングの関係性をひっくり返したものだと考えてください。上級スタッフが下位の従業員のキャリアをサポートするのではなく、若い世代が、消費者の欲望や TikTok から社会問題や平等に関する態度の変化まで、あらゆることについてマネージャーに教えるのを手伝う活動です。

スイスの経営開発研究所でリーダーシップと組織文化を教えるジェニファー・ジョーダン教授は、「経験を共有し、指導し、アドバイスを与えているのです」と語る。リバースメンターシップには、イノベーションの促進や若手従業員の定着率の向上から、何十年も離れた従業員の相互理解の促進に至るまで、潜在的な利点が無数にあります。また、企業が既存のメンタリング プログラムと並行して導入することは比較的簡単です。これは、このコンセプトが現在の仕事の世界で勢いを増しており、さらに拡大する可能性がある理由を説明できます。

コンサルティング会社 PwC の英国部門は、ダイバーシティとインクルージョンを促進するためにリバース・メンタリングに目を向け、世代間の違いだけでなく、性別や民族を超えて若手スタッフと上級スタッフをペアにしました。法律事務所 Linklaters は、LGBT+ 問題と社会的流動性についてリーダーシップを教えるためにこのツールを使用しました。

即ち、この世代間を統合するインテグラル・コミュニケーションの促進が、DEIBなど、社会的な重要テーマの促進にもつながる可能性を大いに持っているという事が最大の特徴であるといます。ぜひ皆様の会社でも、トライしてみて頂けると嬉しいです。

最後まで読んで頂き有り難うございました。

少しでも、誰かのためになっていると嬉しいです。

私は誰ですか?著者:松澤 勝充

神奈川県出身1986年生まれ。青山学院大学卒業後、2009年 (株)トライアンフへ入社。2016年より、最年少執行役員として組織ソリューション本部、広報マーケティンググループ、自社採用責任者を兼務。2018年8月より休職し、Haas School of Business, UC Berkeleyがプログラム提供するBerkeley Hass Global Access ProgramにJoinし2019年5月修了。同年、MIT Online Executive Course “AI: Implications for Business Strategies”修了し、シリコンバレーのIT企業でAIプロジェクトへ従事

2019年12月(株)トライアンフへ帰任し執行役員を務め、2020年4月1日に株式会社Everyを創業。企業の人事戦略・制度コンサルティングを行う傍ら、UC Berkeleyの上級教授と共同開発したプログラムで、「日本の人事が世界に目を向けるきっかけづくり」としてグローバルスタンダードな人事を学ぶEvery HR Academyを展開している。

いいなと思ったら応援しよう!