『資本論』Ⅰ, 第一篇 -- EXCÈSのゆくえ

マルクス『資本論』第一巻第一篇では、市民社会のなかから「商品」と「貨幣」が自然発生してくる論理が示される。本稿では第一篇を、資本制社会の基盤となる〈物象化〉としてではなく、資本制社会の基盤となる〈運動化〉として捉えることを試みる。

*

* *

*

はじめにEXCÈSがあった。

この命題は二つの意味でミスリーディングである。第一に、それは歴史的な意味での「はじめ」ではなく、論理的な意味での「はじめ」だということ。資本制社会の歴史的な起源はさておき、論理的な起源はEXCÈSに求められる。第二に、EXCÈSは、「あった」と宣言できるような実体ではないということ。それは当事者からは隠蔽されなければならず、第三者のみが事後的に見出しうる。

端的に言って、EXCÈSとはズレである。物質性の次元からのズレ、すなわち、行為事実からの意味体系のズレである。

〔言うまでもなく、ここでは浅田彰の『構造と力』を踏襲している。しかし、浅田もまた『資本論』を踏襲しているのだから、『資本論』をリプレイするにあたって『構造と力』を踏み台にすることにはそれなりの妥当性があるだろう。〕

*

はじめにEXCÈSがあった。物質性の次元における共同性と、意識性の次元における他者性の、その断層的なズレとともに資本制社会は始まる。

このズレを受肉して誕生するのが〈商品〉に他ならない。商品は、他の商品と交換されることで、諸人間の物質的な共同性を媒介する。同時に、私的に所有されることで、諸人間の意識的な他者性を媒介する。

分業体系のなかで行われる労働は、すべての労働が相互依存的に成立しているのだから、物質性の次元では共同的である。しかし、その共同性が交換の局面に限定され、労働が単なる生産物ではなく「商品」を生みだす活動に転化すると、それは私的な活動として経験される。商品の生産と交換を支配するのは、少なくとも意識性の次元においては、私的な主体として結晶化した諸個人のエゴイスティックな動機である。

商品とは、物質的な共同性の表現であり、意識的な他者性の表現である。ここから、商品の奇妙な性格が生み出される。すなわち、交換されるべきものとして生産されているにもかかわらず、実際に交換されるかどうかは保障されない、という性格である。

商品は、はじめからズレを孕んでいる。と言うより、物質性の次元と意識性の次元の断層的なズレこそが〈商品〉である。ただし、商品を生産し交換する当事者からは、そのズレは隠蔽されなければならない。こうしてEXCÈSそのものである〈商品〉は、当事者がEXCÈSを見逃すことによって、ごく一般的な「商品」となる。

*

見逃されたEXCÈSは、どこへ向かうのだろうか。

EXCÈSは、先に述べた商品の奇妙な性格のなかに再発見される。すなわち、交換されるべきだが、実際に交換される保障はないという性格である。もちろん、物質的な共同性と意識的な他者性のズレがそこにある。商品は交換を目的に生産されるのだから、すでに生産してしまった商品が交換に値するかどうかは、その商品の生産者にとって死活問題である。

交換の必然性。交換の偶然性。

それぞれの生産者は、交換の偶然性を乗り越えて他者の商品を手に入れるために、自らの商品を押し付け合う。自らの商品が交換に値する〔価値ある〕ことを、まさに交換によって事後的に証明しようとする。自らの商品の価値を証明するためには、他者の商品を価値鏡として等置し、そして実際に交換されなければならない。

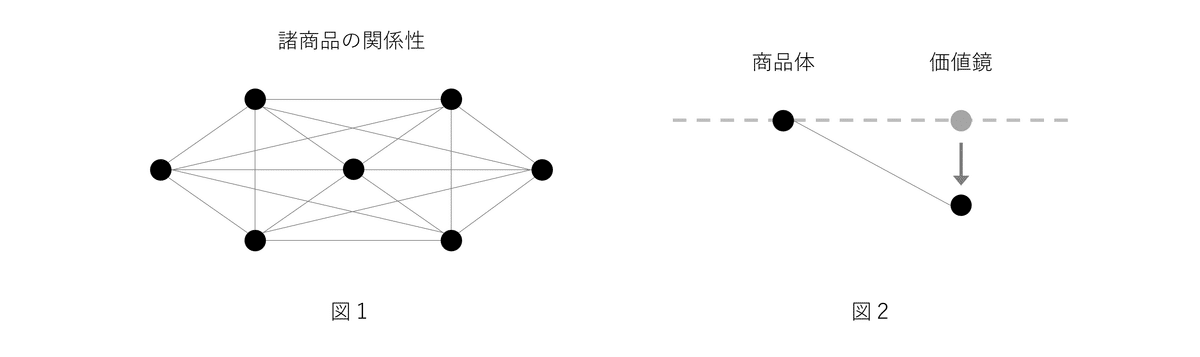

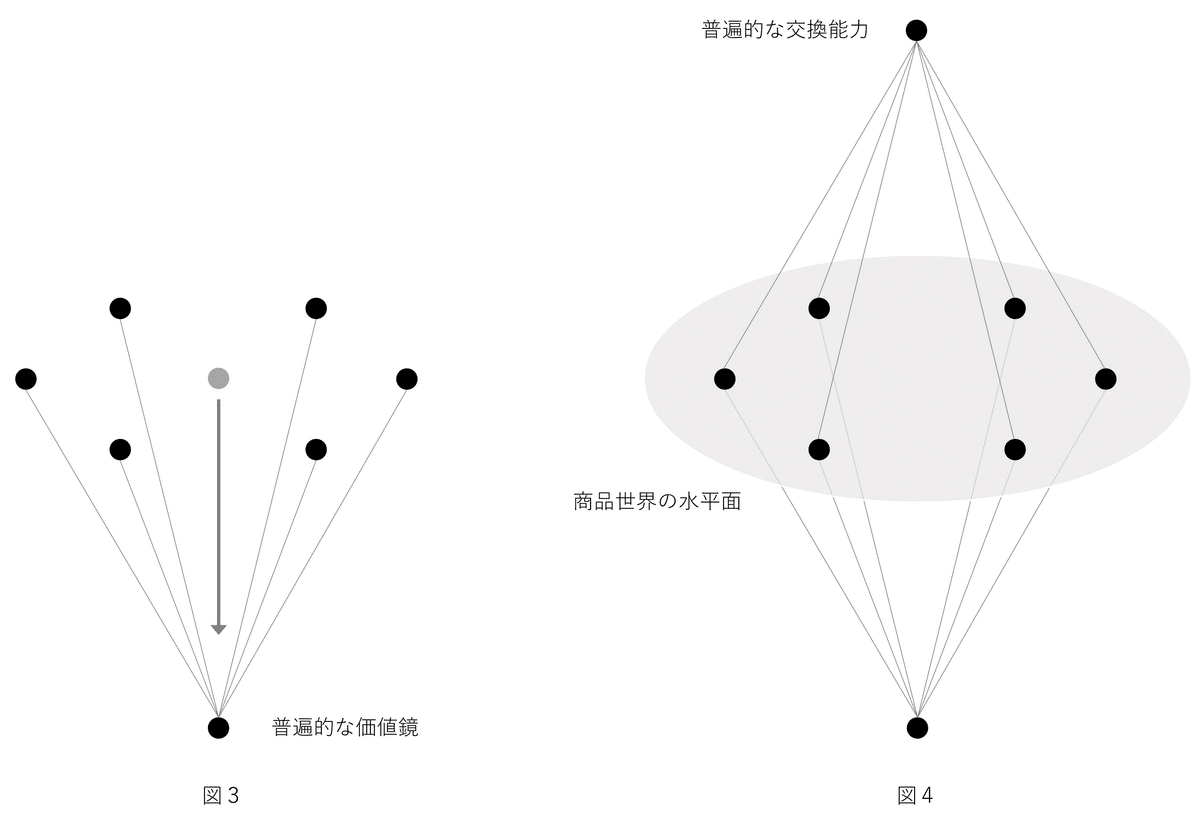

諸商品は、互いに交換され得る関係性として、図1のようなネットワークを形成する。このネットワークにおける商品体は、図2のように、互いに相手を自らの価値鏡とすべく熾烈な闘争を繰り広げる。図1のネットワークは、決して安定した水平面などではなく、それぞれの主体〔商品体あるいはその生産者〕が交換の主導権を奪い合うことによる、垂直性のゆらぎを孕んでいる。

商品の数が増えていくほどに、相手を自らの価値鏡にせんとする闘争は激しさを増していく。互いに相手を下方向へ突き落そうとして、ネットワークにおける垂直性のゆらぎが極限に達したとき、図1は図3へと移行する。

図1から図3への移行とは、スケープゴートの析出である。すなわち、互いに互いを価値鏡にすることを止めて、特定の商品を除いた全員一致で、その商品を普遍的な価値鏡にすることである。

0は全員の《奴》、一般的な客体となり、身をもって全員を映し出す鏡となることによって、中心的媒介としての役割を果たすのである。一方、A, ……, Zは、共通の鏡において自己確証をなしとげることにより、確定した自己同一性と社会的な真正性を身に帯びることができる。めくるめく逆転がおこるのは、まさにこの時である。最も卑賎な地位に落とされた0ではあるが、それ故にこそ、ひとり0のみが、安定と均衡をもたらしうる者、全面的に通用する普遍的媒介となるのであり、そうしてみると、0こそ最も高貴なる全能の《主》だということにならざるをえない。今や、0は相互性の平面を貫いて地底から天上へと上昇する。

こうして商品世界の秩序が完成する。図4である。

言うまでもなく、商品世界の普遍的な《奴》かつ普遍的な《主》となった0こそ、貨幣に他ならない。諸商品は互いに関係を取り結ぶことをやめ、貨幣のみと関係するようになる。図1における垂直性のゆらぎが貨幣に回収されることで、はじめて諸商品〔諸人間〕は安定的な水平面を形成する。

*

ところで、垂直性のゆらぎは交換における必然性と偶然性との葛藤であり、すなわち顕在化したEXCÈSだった。貨幣が垂直性のゆらぎを回収したとき、EXCÈSはどこへ向かうのだろうか。

図1では、単一の商品体のうちで必然性と偶然性が葛藤していた。しかし貨幣が商品世界の組織者になると、もはや商品は交換の偶然性のみを表すようになり、交換の必然性はすべて貨幣に回収される。図4において、《商品→貨幣》の変身は偶然だが、《貨幣→商品》の変身は必然なのである。

商品と貨幣との絶対的な対立として、またEXCÈSが再発見される。商品は、意識性の次元における他者性に直面して、普遍的な他者となった貨幣に自らを従属させる。貨幣は、物質性の次元における共同性を享受して、交換の相手を物色する。

しかし商品と貨幣との対立は、固定的な対立ではない。貨幣に自らを従属させた商品は、あらゆる商品を支配する貨幣へと変身を遂げる。

*

交換の瞬間に、物質的な共同性と意識的な他者性が重ね合わされる。他者性への従属である《商品→貨幣》の変身と、共同性の享受である《貨幣→商品》の変身が、同時に実現される。すなわち、原初のEXCÈSは瞬間的に解消されている。

しかし、それは瞬間的な解消に過ぎない。交換のあとには、ふたたび商品と貨幣との対立が待ち受けている。交換はたしかに商品を市場から追い出していくが、貨幣は所有者を変えながらいつまでも市場にとどまり、いまだ交換されていない商品と対峙する。

だからこそ、交換は無限に繰り返されなければならない。EXCÈSの瞬間的な解消を連続させることによって、事実上、EXCÈSを解消することができるからである。図4の商品世界は、静的に安定しているのではなく動的に安定している。貨幣を析出した世界は、絶えざる運動によってしか自らを維持することができない。こうしてEXCÈSは、貨幣の絶えざる運動として再び顕現する。

*

* *

*

以上、『資本論』第一巻第一篇を、資本制社会の基盤となる〈運動化〉として捉えることを試みた。物質性の次元における共同性からの、意識性の次元における他者性のズレを、貨幣の絶えざる運動のなかに〔事実上〕解消させてしまうところに、資本制社会の秘密がある。

しかし言うまでもなく、これまでの論理には「資本」は登場しない。運動する貨幣が資本へと発展するためには、労働力そのものが商品として貨幣に対峙する必要があるからである。

〈運動化〉した社会は、貨幣の運動に関与できない人間を排除する。すなわち、商品を提示できない人間は排除される。しかし、貨幣の運動の外部に生きる道は残されていない。そのため生産手段を失った人間は、ひとまず運動から排除されたうえで、労働力を商品として再び運動に参入するしかない。

〈運動化〉の本質は、このような脱落者を必然的に生みだしながら、外部への逃走を許さないことである。脱落者がもたらす労働力商品によって貨幣は資本へと発展し、その運動を加速させる。運動の加速がさらなる脱落者を生みだし、さらに運動を加速させていくことは言うまでもない。