雑談 2025年の「このミステリーがすごい!」が本当にすごかった!

今日は医療コラムでもない普通の雑談。

普段雑談のたぐいはInstagram

(Facebook連携:https://www.facebook.com/profile.php?id=100074504785713)

でしているので、Noteは医療関係の記載をメインにして、雑談をするつもりはなかったのですが、どうしても画像付きで長文を書くのはNote向きなのでこっちで雑談です。

みなさん読書はされますか?

僕は究極のインドア人間を自称しており、鬼舞辻無惨なみに太陽の下に出たくないので、読書は大好きな趣味の1つです。

特にミステリーやファンタジーが好き。歴史ものや、漫画ももちろん好きですが。

小学生の頃からずっと読書が好きで、小学校3年生くらいから毎日学校の図書館で1冊本を借りては歩き読みして帰ってました。おかげさまで何度も車にひかれそうになったり、バスを乗り過ごして終点までいったりしてました。

最初は注意していた親も、段々何も言わなくなったので理解が深かったのか諦められていたかどちらかだと思います。

そんなこんなでこの歳になっても小説は大好きです。

そして、ミステリー好きにとって1月はとても沸き立つ時期なのです。

「このミステリーがすごい!」大賞などが発表され、本屋さんにずらっと受賞作が積み上げられる。もうワクワクですね。

本についている帯があるじゃないですか。

いろいろ並んだ本の中で、その本が面白そうかどうか、自分が好みかどうか、判断するためにはタイトルと表紙絵からだけでは情報が少なすぎる。漫画と違って絵柄の好みとかで選ぶわけにもいかない。

するとやっぱり本の帯に書いてある文章って大事になってくるものです。

でもですね、アレって大げさすぎるきらいがあります。

「衝撃のラスト!」だの「あなたはこの真相を読み解けるか!?」みたいな。

アレって、「全米が泣いた!」とかいう映画の宣伝や、毎年のボジョレーヌーボーの出来くらいに当てにならないと思うんですよ(失礼)。

しかし!今年の「このミステリーがすごい!」は本当にすごかった!というお話です。

僕のコラムはいつも長いですが、この読書感想文も長いですよ。

ちなみにこの地雷グリコ、様々な賞を受賞しまくりです。

4大ミステリランキングで第1位を獲得し、「第37回山本周五郎賞」を含む8冠を達成しています。

4大ミステリランキングというのは、

・「ミステリが読みたい!」

・「このミステリーがすごい!」

・「週刊文春ミステリーベスト10」

・「本格ミステリ・ベスト10」

のことで、この全てで2025年第1位を獲得しているということですね。

うーん。すごい。

こんなの、ミステリー小説ファンとしては読むしかないじゃないですか。

以下、なるべくネタバレはないように書きますが、ちょっとでも内容知りたくない人は読まないでくださいね。

この本の主人公は、射守矢真兎(いもりや・まと)という女子高生(1年生)です。

ミステリー小説というと、とりあえず人が死ぬイメージがありますが、これは殺人事件推理モノではありません。ゲーム対戦形式となっています。

ゲーム対戦で推理…?と思うかもしれませんが、本作で出てくるゲームは、基本的には運の要素が非常に薄く、頭脳バトルの要素が濃くなっています。

用いられるゲームも、グリコ(じゃんけんで勝った手の形のぶん階段を上るアレですね。グーで勝ったらグ・リ・コ。パーで勝ったらパ・イ・ナ・ツ・プ・ルです)、百人一首+神経衰弱、じゃんけん、だるまさんがころんだ、ポーカーという誰もがなじみ深い遊びを基にしていながら、そこに1工夫、2工夫加えることで読みの要素を高めていっています。

そして何より大事なのが、「ルールの裏や隙間をついていくことが許容される」ことです。というか、むしろ積極的にそれを利用して勝ちにいきます。

小説はゲームでの対戦ごとに

1. 地雷グリコ

2. 坊主衰弱

3. 自由律ジャンケン

4. だるまさんがかぞえた

5. フォールームポーカー

の5つの章に分かれており、5度の対戦ゲームをしていきます。

正直なところを言いますと、僕は最初「本の帯は大げさ」と言ったように、あまり期待していませんでした。

へそ曲がりなので。

そして、1章めの地雷グリコを読み終わり、「読むのやめよっかな…」って思いました。

あまりにも展開が予想通りだったのです。

負け役の生徒会の先輩が仕掛ける罠も、主人公がそれを超えていくための罠の位置も、「まあそうだよね」という展開。ルールを聞いた時点で自分が考えたのとほとんど相違なし。

こんな感じで全編進むのかな…と思っていました。

でも、人間模様とキャラクターが魅力的なので読書継続(元々読み始めたら最後まで読むタイプではありますが)。

2章目の坊主衰弱もちょっと強引だなぁという印象でした。

相手が仕掛けてくる戦略(イカサマ)は分かっていて、どう切り抜けていくかになるんですが、その方法がアレっていうのは、ちょっと無理があるのでは…?

あと、この勝負だけは運要素がかなり絡んでくるので、結果的に完勝できるような札(百人一首)の配置になる確率ってそんなに高くないように思います。

相手が完勝を目指すために必ず「坊主」と「姫」を残すように取っていったとしても、主人公が取ってしまう危険性がありますからね。

ここまで、少し退屈な展開が続いていたのですが…

この小説は第3章から面白さがぐっと増してきました。

生徒会長登場!そして、運の要素がぐっと減ったのです。ここからがザ・頭脳バトルの神髄!

3章目は生徒会長との勝負(とてもいいキャラクターなので、ご自分の目でお確かめください。強いわりに人間味があって一番好き。そしてその強さも主人公とは違う強さなのがまた良い)、対戦手段は自由律ジャンケンです。

ジャンケンの手のグー・チョキ・パーに、お互いが1手ずつ好きな創作手を加えて対戦するというもの。

これが最高に面白い。創作手のルールを自分で作っていいというのがキモで、強すぎる手は作ってはいけないけど…あ、これ以上はネタバレになっちゃいますね。

ここらへんから完全に読者の想像を超えてき始めます。

ルールの裏、隙間をついていく。相手を騙す。そこがメインになっていく。

でも、でもまだここまでは、最後の逆転の手段が想像の範囲内でした。

4章、5章こそがこの本の本質。

だるまさんがかぞえたゲームの対戦はシンプルではあるものの、その攻略方法はさすがにお手上げでした。まだまだ自分は真面目に考えていた…。白旗です。

ていうか、普通にやっても勝てたと思うんですけど、完全に読者にも敗北感を植え付けにきています。

最後のフォールームポーカーに至っては、そこまでする…!?という、ルールは確かに破ってないんだけど、えげつなさすぎでしょあなた達…という超展開。

最初の比較的読者をひき込みやすい簡単なゲームから始まり、最後に向けて芸術的なまでにゲームが複雑になり、かつ頭脳戦も込み入っていくという、この展開自体が作者の意図なんだと分かった頃には、もう完全に堕とされていました。

4章、5章で戦うことになる他校の設定がメチャクチャぶっ飛んでて、「ここは遊戯王の世界ですか?」とツッコミを入れたくなるんですが、そういうのが最終的に全然気にならなくなってくるくらいの面白さ。

はい。「このミステリーがすごい!」を含め、4大ミステリーの1位独占はだてじゃない。超越しています。すごい。素晴らしすぎ。

もう誉め言葉の語彙がなくなっちゃいます。

この「地雷グリコ」はミステリー小説ではあるんですけど、普通よく言われるミステリー小説とは際立って異なる点があります。

一般的な人がミステリー小説と言われると、「謎を解く物語・展開」であることから、まずそこに事件が起こることを前提として考えます。

そしてそれを、「社会のルール」や「自然のルール」に従って解決していく。

しかしこの本は事件が起こるわけではない。

1つ1つのゲームに決められたルールがあり、そのルールをいかにかいくぐって相手を欺くかがミステリー(謎)になっている。

つまり、いろんな種類の新たなミステリー小説を次から次にぶつけられ、それがどんどん難しくなっていくという作りになっています。

「そんなのあり!?」とは思わせるものの、ドロドロとした事件が起こるわけではなく、読後には爽快感が残る。

面白いはずです。

ちなみにこの「地雷グリコ」、近いうちに映像化されるだろうと思うんですよ。

これだけ話題性があって、面白くて、登場人物も魅力的で、ドラマや映画にならないはずがない。

しかしその際に、最初の地雷グリコゲームや坊主衰弱ゲームはまだいいとしても、最後のフォールームポーカーとか、一流れの映像で見て理解できますかね…?

読書の場合は少しページ戻ったり、ゆっくり読んだりできますけど。

…と、あまりの高度な面白さに余計な心配までしてみました。

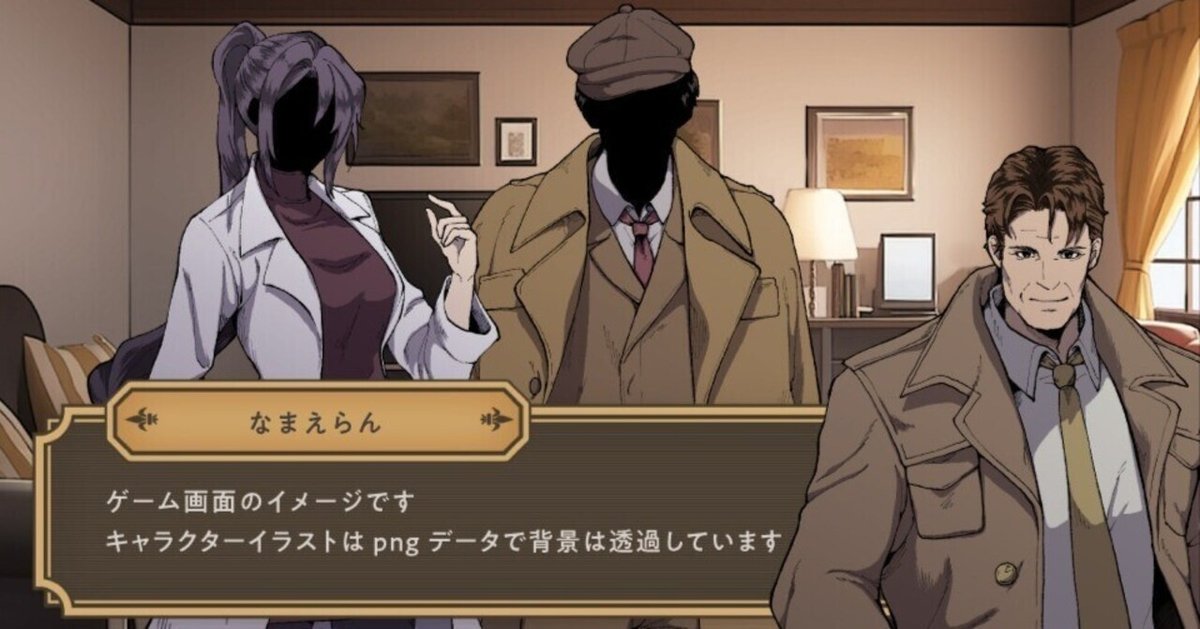

でも、個人的にはこの本って、漫画とかアニメになったほうが映えると思うなー。

楽しみに待ちましょう。

(参考)

なし