【医師論文解説】お腹のトラブルとさようなら!? 鉄剤服用の新常識!?【OA】

背景:

鉄欠乏症の治療には通常、毎日の経口鉄剤投与が推奨されています。

しかし、この方法では鉄の吸収率が低下し、副作用が増加する可能性があります。本研究は、連続投与と隔日投与の効果を比較することを目的としました。

方法:

スイスの若い女性150名(血清フェリチン≤30 μg/L)を対象に、二重盲検無作為化プラセボ対照試験を実施しました。

参加者は以下の2群に分けられました:

連続投与群:90日間毎日100mgの鉄を投与し、その後90日間毎日プラセボを投与

隔日投与群:180日間、鉄100mgとプラセボを交互に投与

主要評価項目は、同量の鉄投与後の血清フェリチン値と胃腸系副作用でした。副次評価項目には鉄欠乏症の有無や血清ヘプシジン値が含まれました。コンプライアンスと副作用は、専用のモバイルアプリケーションを使用して毎日記録されました。

結果:

血清フェリチン値:

連続投与群(90日後): 43.8 μg/L (31.7–58.2)

隔日投与群(180日後): 44.8 μg/L (33.8–53.6)

有意差なし (P = 0.98)

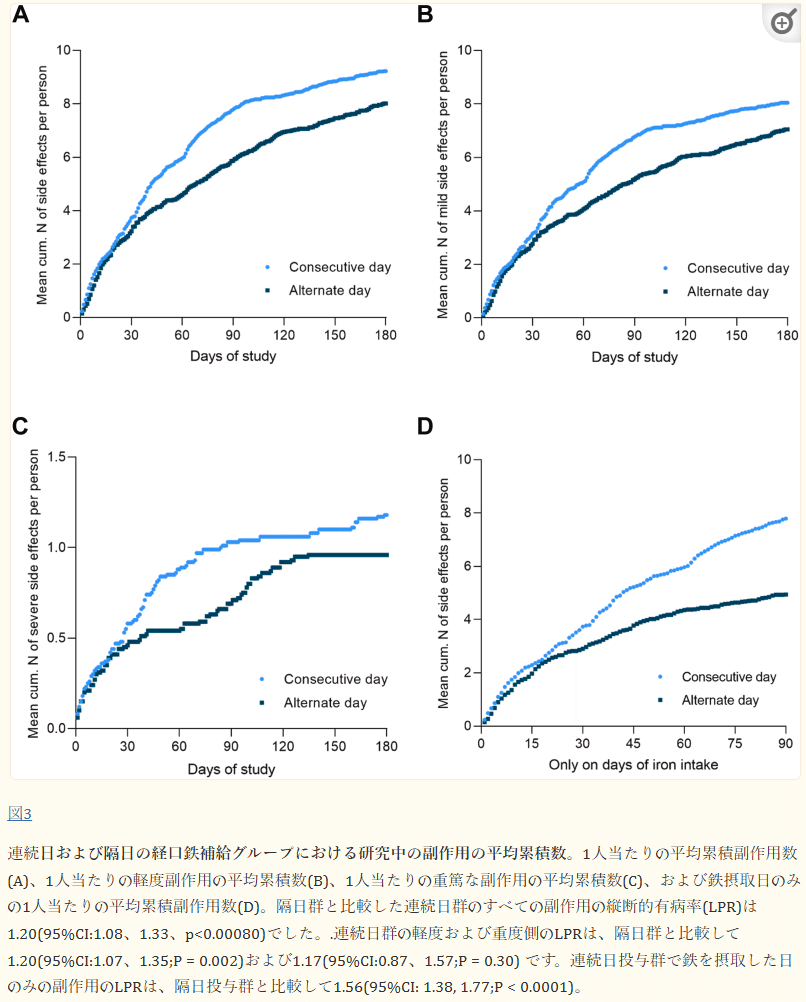

胃腸系副作用(鉄剤摂取日のみ):

連続投与群と比較して、隔日投与群では副作用の発生率が44%低下 (LPR 1.56, 95% CI: 1.38, 1.77; P < 0.0001)

血清ヘプシジン値:

連続投与群(90日後): 3.0 nM (IQR 2.0–5.0)

隔日投与群(180日後): 1.9 nM (1.4–2.9)

有意差あり (P < 0.0001)

鉄欠乏症の有病率:

3ヶ月後: 連続投与群 5.5% vs 隔日投与群 4.3% (P = 0.74)

6ヶ月後: 連続投与群 11.4% vs 隔日投与群 3.0% (P = 0.049)

推定鉄吸収率:

隔日投与群は連続投与群と比較して36%高い (P < 0.0001)

副作用の詳細:

吐き気、下痢、腹痛の発生率は隔日投与群で有意に低下 (全てP < 0.0001)

便秘の発生率に有意差なし

炎症マーカー:

CRP、AGP、I-FABP、糞便カルプロテクチンに有意な群間差なし

議論:

隔日投与は連続投与と比較して、同等の血清フェリチン値上昇効果を示しながら、胃腸系副作用を大幅に減少させました。鉄の吸収率は隔日投与で36%高くなりましたが、これは投与量の半減を完全には相殺しませんでした。しかし、6ヶ月後の鉄欠乏症有病率は隔日投与群で有意に低くなりました。

血清ヘプシジン値は連続投与群で高く、これは連続投与による急性効果と体内鉄貯蔵量の増加の両方を反映している可能性があります。

副作用の発生は投与開始から3ヶ月間で最も顕著な差が見られ、4-6ヶ月目では群間差がなくなりました。これは隔日投与の副作用が最小限であることを示唆しています。

結論:

隔日での鉄剤投与は、連続投与と同等の効果を示しながら、胃腸系副作用を大幅に減少させました。特に、6ヶ月後の鉄欠乏症有病率の低下が注目されます。多くの女性にとって、鉄欠乏症の迅速な改善よりもコンプライアンスの維持が重要であり、隔日投与はその点で優れた選択肢となる可能性があります。

文献:von Siebenthal HK, Gessler S, Vallelian F, Steinwendner J, Kuenzi UM, Moretti D, Zimmermann MB, Stoffel NU. Alternate day versus consecutive day oral iron supplementation in iron-depleted women: a randomized double-blind placebo-controlled study. EClinicalMedicine. 2023 Nov 3;65:102286. doi: 10.1016/j.eclinm.2023.102286. PMID: 38021373; PMCID: PMC10659995.

この記事は後日、Med J SalonというYouTubeとVRCのイベントで取り上げられ、修正されます。

良かったらお誘いあわせの上、お越しください。

私たちの活動は、皆様からの温かいご支援なしには成り立ちません。

よりよい社会を実現するため、活動を継続していくことができるよう、ご協力を賜れば幸いです。ご支援いただける方は、ページ下部のサポート欄からお力添えをお願いいたします。また、メンバーシップもご用意しております。みなさまのお力が、多くの人々の笑顔を生む原動力となるよう、邁進してまいります。

用語解説

血清フェリチン:

体内の鉄貯蔵量を示す重要な指標。値が低いと鉄欠乏を示唆する。

二重盲検無作為化プラセボ対照試験:

参加者と研究者の両方が、誰がどの治療を受けているかを知らない実験デザイン。バイアスを最小限に抑え、信頼性の高い結果を得るために用いられる。

プラセボ:

有効成分を含まない偽薬。実際の治療効果を測定するための対照として使用される。

ヘプシジン:

体内の鉄調節に重要な役割を果たすホルモン。鉄吸収を制御する。

CRP (C反応性タンパク質):

体内の炎症を示す指標。炎症があると値が上昇する。

AGP (α1-酸性糖タンパク質):

急性期タンパク質の一種で、炎症や感染症の存在を示す。

I-FABP (腸型脂肪酸結合タンパク質):

腸の上皮細胞の損傷を示すマーカー。腸の健康状態を評価するのに用いられる。

糞便カルプロテクチン:

腸内の炎症を示す指標。炎症性腸疾患などの診断や経過観察に使用される。

ヘプシジンが多い場合の影響:

鉄吸収の抑制: ヘプシジンが増加すると、腸からの鉄吸収が抑制されます。これは、ヘプシジンが腸細胞の鉄輸送タンパク質であるフェロポーチンを分解するためです。

鉄の体内利用の制限: ヘプシジンは、マクロファージや肝細胞からの鉄放出も阻害します。これにより、体内での鉄の再利用が制限されます。

鉄欠乏性貧血のリスク: 長期的にヘプシジンが高い状態が続くと、体内で利用可能な鉄が減少し、鉄欠乏性貧血のリスクが高まります。

慢性疾患に伴う貧血: 炎症性疾患や一部の慢性疾患では、ヘプシジンが過剰に産生され、これが貧血の一因となることがあります。

鉄剤の効果低下: 経口鉄剤を服用しても、ヘプシジンが高いと鉄の吸収が妨げられ、治療効果が低下する可能性があります。

体内鉄バランスの乱れ: ヘプシジンの過剰は、体内の鉄の分布や利用を不適切にし、全身の鉄バランスを乱す可能性があります。

この研究では、連続投与群でヘプシジンが高かったことが、鉄吸収の効率低下につながった可能性が示唆されています。一方、隔日投与群ではヘプシジンレベルが比較的低く保たれ、これが鉄吸収の改善に寄与したと考えられます。

所感:

本研究は、鉄欠乏症治療のアプローチに新たな視点をもたらす重要な知見を提供しています。特筆すべきは、モバイルアプリケーションを用いた日々の副作用モニタリングという革新的な方法論です。これにより、従来の研究では捉えきれなかった詳細なデータが得られました。

隔日投与による副作用の大幅な減少は、患者のQOL向上とコンプライアンス改善につながる可能性が高く、臨床的に非常に意義深い結果です。ただし、重度の貧血患者や迅速な鉄補充が必要な症例では、従来の連続投与が適している可能性もあり、個々の患者の状態に応じた投与法の選択が重要です。

今後は、より長期的な効果や異なる患者群(例:重度の貧血患者、高齢者、妊婦など)での検証が期待されます。また、隔日投与と週1回投与の比較など、さらなる投与スケジュールの最適化研究も興味深いテーマとなるでしょう。

本研究結果は、鉄欠乏症治療ガイドラインの見直しにつながる可能性があり、今後の臨床実践に大きな影響を与えると考えられます。

いいなと思ったら応援しよう!