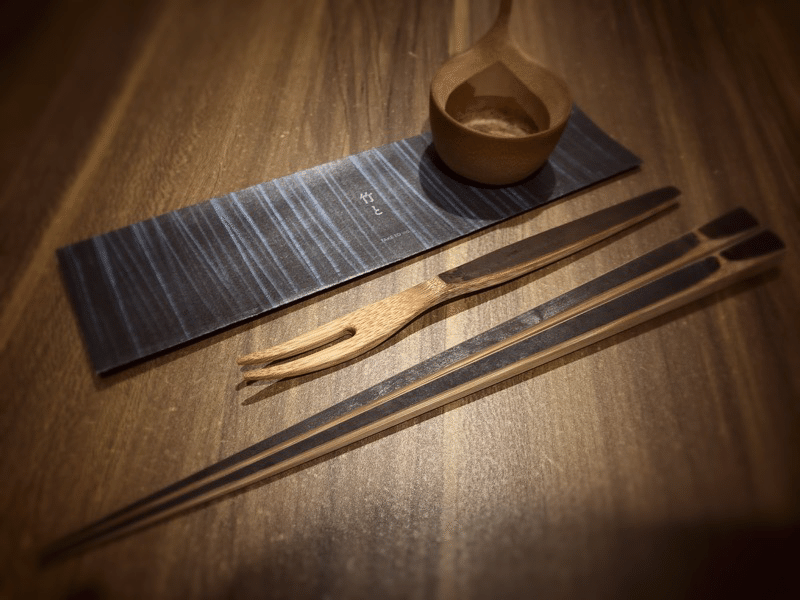

#1 下本 一歩 | 竹・炭焼

規則正しい雨音が心地よい立夏。

高知市内から30分ほど車を走らせた。

目指す工房は、四国を象徴するような小高い山を、果て無くぐるぐると登った先にある。

のちに身体が後傾するほどの急斜面を登ると、使い慣らされた炭窯と木造りの工房がみえてきた。

ここで、炭焼の技術を活かしながら竹の道具をつくるのは、下本一歩さん。

この場所は、一歩さんの祖父母の暮らしていた村。今は合併して高知市の一部となったが、鏡村として長く歴史のある土地だ。

早速、工房の2階に案内してもらう。

雨なのにひんやりしていて心地よい。

3年前に建てたというこの建物の柱は、まだ木の香りが豊かで、吸湿性のありそうな壁はやさしく白い。

仕事用の電球なんですよ〜と元々付いていた白色の電球を柔らかな灯りの電球に付け替えてくれた。

一歩さん自ら淹れてくれた挽きたての珈琲が、おいしい。

今の作風に辿り着くまで

元々竹細工をやろう!とは思っていなかったんですよと、一歩さん。

はじめは、この地で炭焼をしていたお祖父さんの背中を覚えていて、あるとき仲間と炭窯をつくることになった。

木を切り、石を積み、土を練り、重ね、仲間と窯をつくった。当時90歳を超える師匠も杖を両手に駆けつけてくれた。

横長の特殊な形の石が必要だった窯の入り口のてっぺんには、まだ残っていたお祖父さんの窯の石を使った。

築窯当初はその石だけ深い黒色をしていて、お祖父さんがこの土地で積み重ねて来た日々を語っているようにもみえた。

その炭窯で、しばらく木炭を焼いた。傍では、竹の箸やお玉の制作も。

つくった箸やお玉は、木炭を購入してくれた高知市内の雑貨店・日日[にちか]の方々にお礼として差し上げていたそう。

するとそちらの評判もよく、竹の道具を集めた個展をやらないかと声がかかる。

元々絵を描いていたこともある一歩さんは、個展をひらくことに抵抗はなかったそう。

こうして初めての竹の道具の個展に向けた制作がはじまった。

そんな最中(さなか)、日日[にちか]からのつながりでヨーガンレールの東京店舗での取扱いも決まった。卸先が増え、黙々と制作を進めるが燻した竹の材料が足らなくなる。

その頃は、炭窯の屋根に竹を葺き、燻した煤竹(すすたけ)を使っていた。この方法では、燻し終わるまでに数ヶ月もかかる。

ある時、竹の炭を焼いていたらネズミが窯の煙突に葉っぱを引っ張り込んで塞ぎ、うまく煙が抜けなかった。改善策が見つからないままやむを得ず、燻し途中の竹を窯から取り出すことにした。

その炭になる前の竹材が真っ黒に燻されていて「これは竹細工に使えるかもしれない」と発見。

いま想像するとなんとも愛らしいネズミのいたずらが、炭窯で燻された漆黒の竹を使ったスタイルに行き着くきっかけになったのだそう。

この作風は、今や唯一無二の一歩さんの代名詞となった。

伝統の中と外

天然素材を扱うお店で竹の道具を観察してほしい。

竹笊(ざる)や箸、トング、カトラリー、鬼おろしなどの調理器具の多くは、ほとんど同じ姿形をしているものが多い。

竹製造の多くは、今もなお伝統の中にある。

たとえ産地や工場が違っても、明記されていなければ何処で誰がつくったものか分からないほどに「型」が決まっているようにみえる。

その型は、先人たちが試行錯誤して手を動かし、必要な要素だけを残した結果なのだとおもう。

一方、一歩さんは伝統の外にいる。

誰かに弟子入りしたことも習ったこともほとんどないらしい。

そうか、人に教わるだけでは無く、山や竹、炭焼ならば火や煙、風の流れ、それに動物たちに教わる方法もある。加えて工房の本棚には竹や炭焼の書籍が並べられていた。

先人から託された山々に今もなお、草木が芽生え、それらを加工する技術が残り続ける日本の生活文化。

本当に必要な暮らしの営みは「伝統」として遺そうとしなくても自然、風土と山を慈しむ人のバランスが保たれる限り遺り続けるのかもしれないな。

この頼りのない仮説も、一歩さんの軌跡をたどると妙に説得力がでてくる。

無理なく自然にめぐりめぐる

ここまで話をして、職人や作家ときくと、どこかこだわりのある人柄を想像する人も多いだろう。

でも、一歩さんから感じたのは「自然」だということ。居心地の悪いとがったこだわりを感じない。

竹の向き不向きを見つめて、人間本位の感情を竹に押し付けることなく、必要なところに必要な分だけ手をいれる。それを使いたいという需要があり、その循環に無理がなく理に適っている。

まっすぐにすぅーととおる竹の繊維にききながら、熱を加えたり、削ったり、竹の“在るがまま”を活かした無理のないかたちへ。

その様がそのまま一歩さんの人柄に重なるかのようで、それは、つくり手と道具との間に共通して感じる風格のようなものだ。

いま暮らしは、不自然なものに埋め尽くされているようにみえる。

真夜中に眠らない街、時間が経っても腐らない食べもの、そして、大地も海も受け付けない汚染水。

その中で、滞りのない、心地よくめぐりめぐる“在るがまま”を見つけ、選び取ることはとても難しい。

一歩さんがつくる竹の道具は、人も素材もそれぞれが“在るがまま”で充分だということを体現してくれているかのようだった。

ただ在るがまま、一歩、一歩。

こうして生まれた竹の道具たちは、私たちつかい手の在るがままをも受けとめてくれる包容力と安堵感に満たされている。

とにかく姿が美しく。

燻しのにおいが懐かしくアロマのようで。

一年経ってもその箸を握る手に燻しのにおいが移り、料理の味と香りと箸の燻しのにおいがお互いに作用し合ってはじめて食卓が完成するような不思議な感覚がある。

帰り道

帰りの車の中。

髪の毛のにおいを嗅ぐと燻されたにおいが。

工房にいたあの時間だけは、わたしもほんの少し竹になっていたのかもしれないな、と振り返りくすっと笑ってしまった。

令和5年 茶摘み終わる頃

▫️下本一歩 kazuho Shimomoto

1978年生まれ。炭焼き職人、竹細工作家。2001年に地元高知県の旧鏡村に炭窯を構える。素朴で温かみのある竹細工は全て炭窯で燻されている為、独特な色味に仕上がっている。

しなやかで強く、奥深い竹の魅力を再発見したいと、日々ものづくりに勤しむ。

▫️Buy

・日日[にちか](高知/高知市)

・黄色い鳥器店(東京/国立市) 他 にて。