北京の夜を乾パン1枚で凌ぐ

途方もない時間をかけて築かれた長城には、その歴史に見合うだけの凄みがある。

一つ一つの石を積み上げるように、数千年間の栄枯盛衰がこの地に刻まれている。

本記事は、6年前に訪れた北京での2泊3日について、記憶を頼りに振り返ったもの。

日本から近いにも関わらず、それほど訪れる機会がない中国。

その魅力と雰囲気を少し感じてみてください。

秋風に吹かれて

2018年11月。

秋と冬の狭間のような風に背中を押され、私は一人、北京へと向かっていた。

旅に出るたびに思うのだが、初めての場所へ向かうのはそれだけで心が踊る。馴染みのない場所であれば尚更だ。

自分はこれからどうなってしまうのか。一体全体何が待ち受けているのか。

期待と不安が混じり合ったこの感情は、如何とも表現しにくいものだ。

行き先が見えそうで見えない旅。

そんな人生にしたいと常々思っているし、日常でこびりついた慣れをこそげ落とすために、時折遠くに出かけたくなるのだ。

先行きの見えない旅を人生に重ねながら、冬の澄んだ空気を纏う北京へと降り立った。

指紋採取などの厳格な入国審査を経て、空港の玄関口へと向かう。

北京への入り口となった天津駅。

ここで買った不思議なチケットが手の中にひんやりとした感触を残す。

片道54.5元というのは、さほど高くは感じなかった。

電車内では男がラジオを片手に、メロディを流している。旅の疲れを癒すような音に惹かれ、しばし夢うつつの世界に迷い込む。

移動は旅の醍醐味だ。

それまでの人生を振り返ったり、未来に想いを馳せたり、そんな特別な時間を取ることができる。

日常に忙殺されていると、息をすることを忘れてしまう時がある。

そんな自分を鼓舞するように、列車の揺れが浅い呼吸を取り戻してくれる。

北京の味

自分のことを誰も知らない場所を歩くのは楽しい。

異国の地に足をつけて歩きながら、背中に羽が生えたような感覚を得られる。

Wi-Fiもなく、電波も届かず、世界の歩き方という本だけを片手に、見知らぬ土地を一人で歩いていく。

街中の建物の美しさには目を奪われた。並木道、民家、ところどころに古来からの美意識が見て取れる。都心部は銀座のような雰囲気もある。

冬の訪れを告げる、ピリリと刺すような空気も心地良い。街中は薬草のような香りもする。

実際に自分の足で訪れて、目で見て、鼻で感じるからこそわかることがある。

公園で静かに日常を過ごす人、街中で集まって踊る人々、店で親切に案内してくれる人。

そこには確かに、生きている人たちがいる。人々の親切さや気さくさに触れ、自分にとっての中国がガラガラと崩れていく。

お腹が減ったなと思った私を出迎えたのは、食欲をそそる屋台の匂い。

目新しいものに挑戦したい自分と、日本食と呼ばれる無難な道を選ぼうとする自分。

天使と悪魔のせめぎ合いだ。

北京の味は素晴らしい。

お腹を満たし、宿へと向かう。電波の繋がらない街中を移動するのは、暗闇の中を歩いているのとさして変わらない。

ゆっくりと手探りで歩きながら、友人に勧められたホステルになんとか辿り着いた。

部屋に入ると、韓国から来たジュンという青年がベッドの端で本を読んでいる。

彼は事あるごとに韓国海苔とソジュと呼ばれるお酒を勧めてくる。

これでもかという笑顔で勧めてくるため、受け取らざるを得ない。

ブラジル出身のディクリィも同じ部屋。後にイングランド出身の教師も合流。

彼らはしばしばジョークを交えながら、旅した国々の特徴について語ってくれた。

二度と会わない人の方が多いけれど、異国の地では繋がりが一層薄く濃く感じられる。

その夜は、ネパール人の友人とともに餃子を楽しむことに。

異文化の交錯を感じながら、世界の大きさと餃子の小ささを同時に噛み締めた。

道なき道を進む

その昔、聖徳太子は「日出づる処の天子(ひいづるところのてんし)」と名乗り、中国に手紙を送ったのだという。

翌朝、日出づる処の天子は、日出づらないままに万里の長城へと向かった。

靄がかかった景色を眺めながら、車に揺られて目的地を目指す。

朝の静けさに包まれたその場所は、観光地としての喧騒からはまだ遠い。

長城を目指し、ゆっくりと歩みを進めていく。

数千年の歴史を誇る石壁の上を歩くと、まるで自分が時間の流れから解き放たれたかのように感じる。

進むにつれ、壁は少しずつ荒れ、足元は不安定になってゆく。そんな道なき道を歩くことこそ、旅の醍醐味だと思う。

足の疲れとともに、心は充実していく。私にとっての旅とは、こういう瞬間を集めることに他ならない。

あと一歩踏み込んでも良いのか。ここは立ち入って良いのだろうか。

それを教えてくれる人など誰もいない。

スリルとは、ギリギリのせめぎ合いの中にこそ存在する。

眼下に広がる雄大な景色を眺めながら、足を踏み外したらどうなるんだろうかと恐れを抱く。

万里の頂上を全部足すと、日本列島一周を優に越す長さだという。

しかし、この城は物理的に長いだけではない。

繁栄と衰退、対照的な歴史を一遍に背負い、四次元的に長いのがこの城なのだ。

お昼時に近づくと、そんな城を一目見ようと中国中の人々が押し寄せてくる。

一括りに中国の人々と言っても、様々なルーツを持った人たちが共存している。

訪れている人々の様子や気質に加え、中国の歴史を見ればそれは明らかだ。

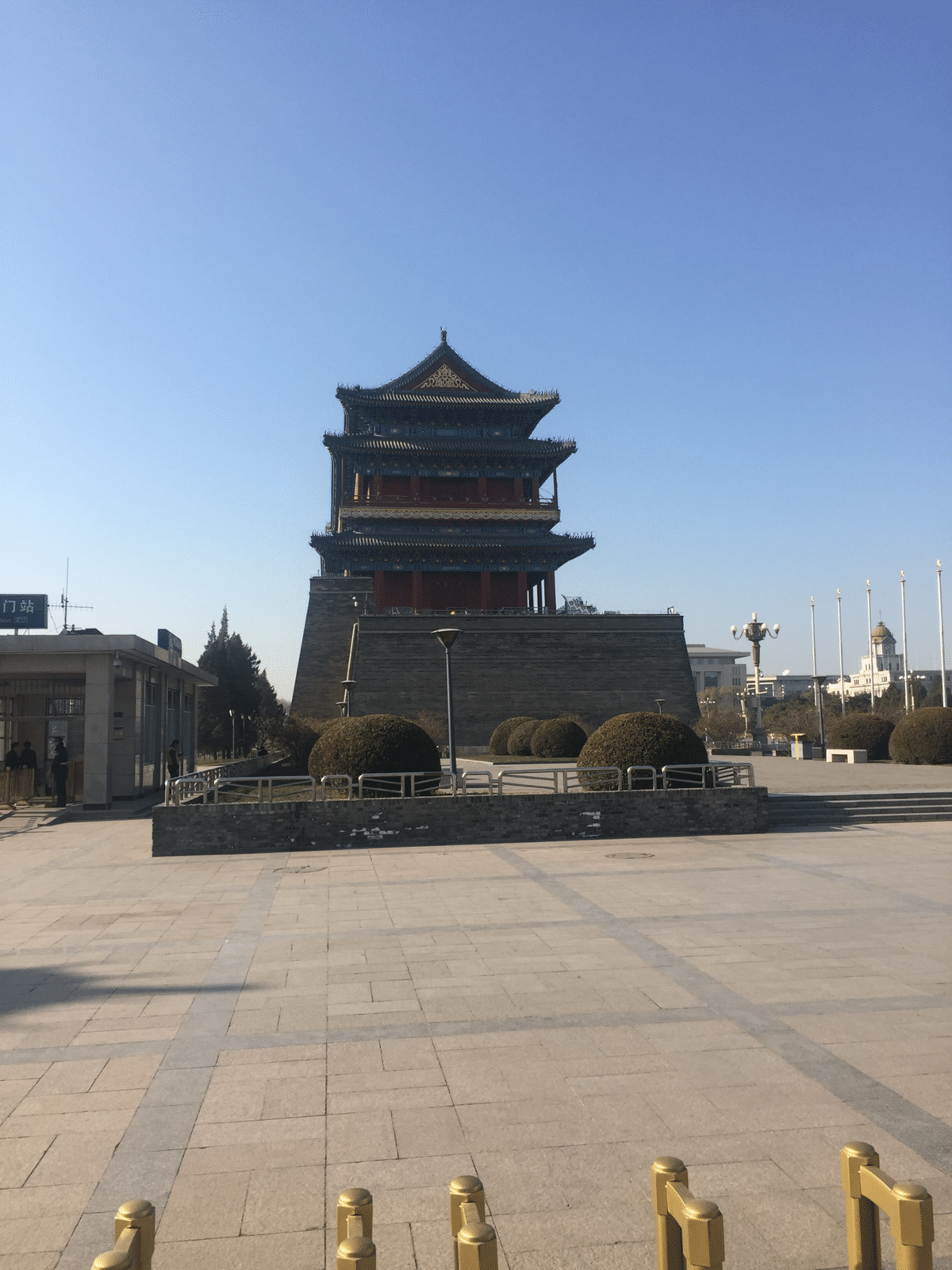

赤黄緑

それぞれの国には、それぞれの国らしい色があるなぁとふと思う。

タイは極彩色。日本は侘び寂びを感じる色。北京は、深い赤と黄と緑だ。

その土地の歴史や気候が、その国なりの色を作っていくのだろう。歴史的に深く関わりつつも、日本とまた異なる趣を感じるのが面白い。

それぞれの建物に夕日が差し込むと美しい。夕焼けはオレンジから赤色へ。自然のグラデーションは絵画の先駆けだ。

中国の人は、よく道端でタバコ吸う。でも道は不思議と綺麗だ。

あと、よくぶつかってくる。でも、嫌な感じもしない。

道端で描かれる美しい文字に、時折目を奪われたりもする。

色で例えるなら、自分の心は緑だ。

ふらりと立ち寄ったお店のお茶に深く感動する。なんでも新鮮に感じられ、涼やかに受け取れる。夏の新緑のような青々とした気持ちだ。

色で例えるなら、自分の財布は赤だ。

キャッシュカードが使えず、手持ちの現金の危険水域をとうの昔に越えている。赤信号だ。

道ゆく人たちは軽快に電子決済を済ませ、魅力的な食べ物を口にしていく。

街中に触れる中華料理、北京ダックや水飴などを眺めながら、自分のお腹に石を乗せられているかのような感覚を覚える。

空腹を越すと、人間のお腹は逆行運動を始めるのだ。

そんな自分にとっては、万里の長城の雄大な石よりも、石のようなカンパンが救いとなる。

有り金をはたき、中国の香りがする小さなお店で8枚入りのカンパンを購入する。

美しい切り絵が視覚を満たしてくれる。

カンパンよ。あと1日分、私の食欲も満たしてくれ。

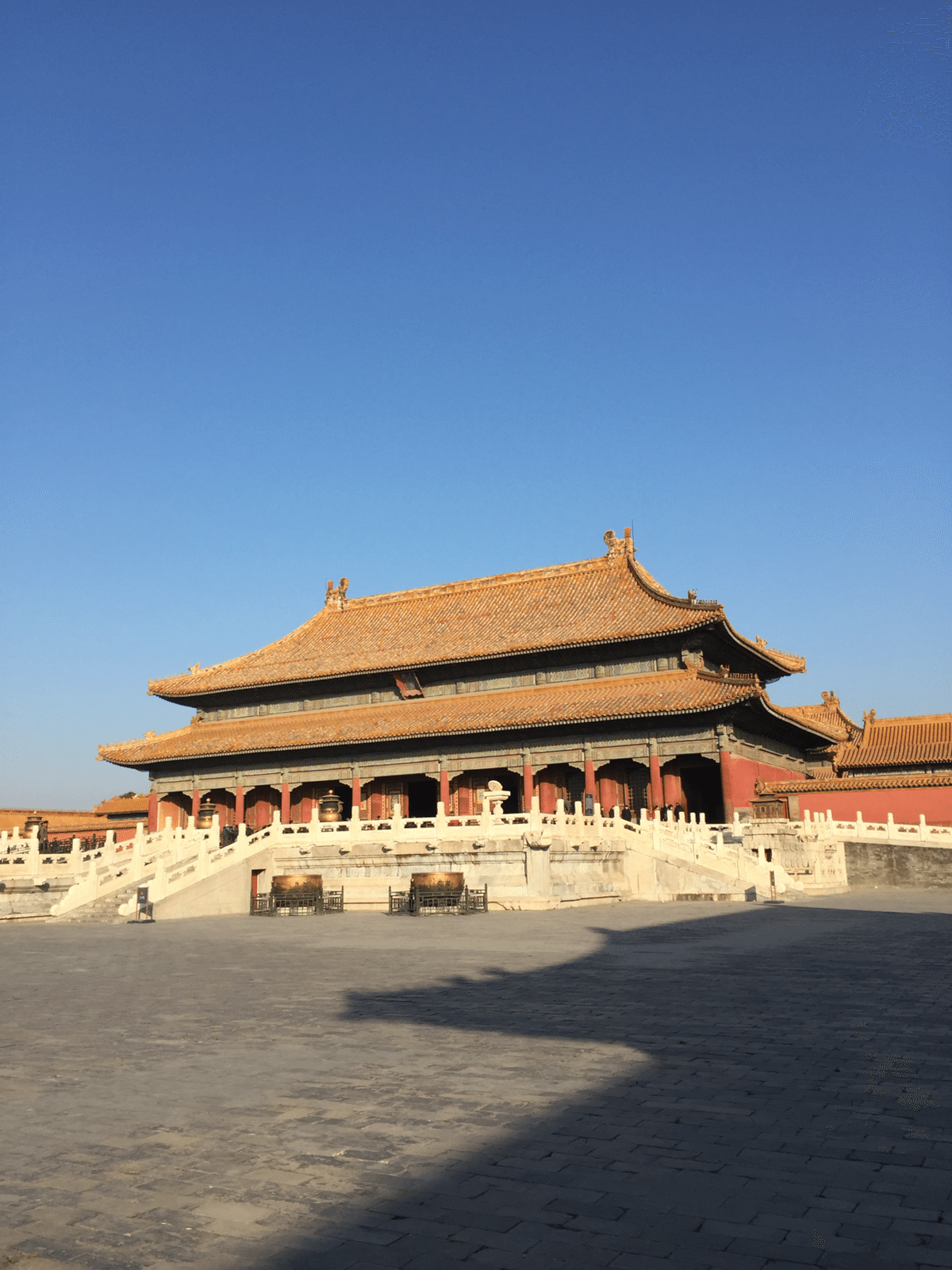

故宮と呼吸

北京に来たからには、故宮を訪れないわけにはいかない。

入り口は天安門。

広場を埋め尽くす人々と、厳重な警備が特徴。

人混みの中、肩をすくめたり、身構えたりしてしまうのは単なる防衛本能だ。旅をする時、自分の心は常に開かれている。

天安門を抜けると、そこは故宮の玄関口。

壮大な赤い壁は、想像を遥かに越えていた。フライトまで半日もないが、立ち向かっていきたくなるような赤壁だ。

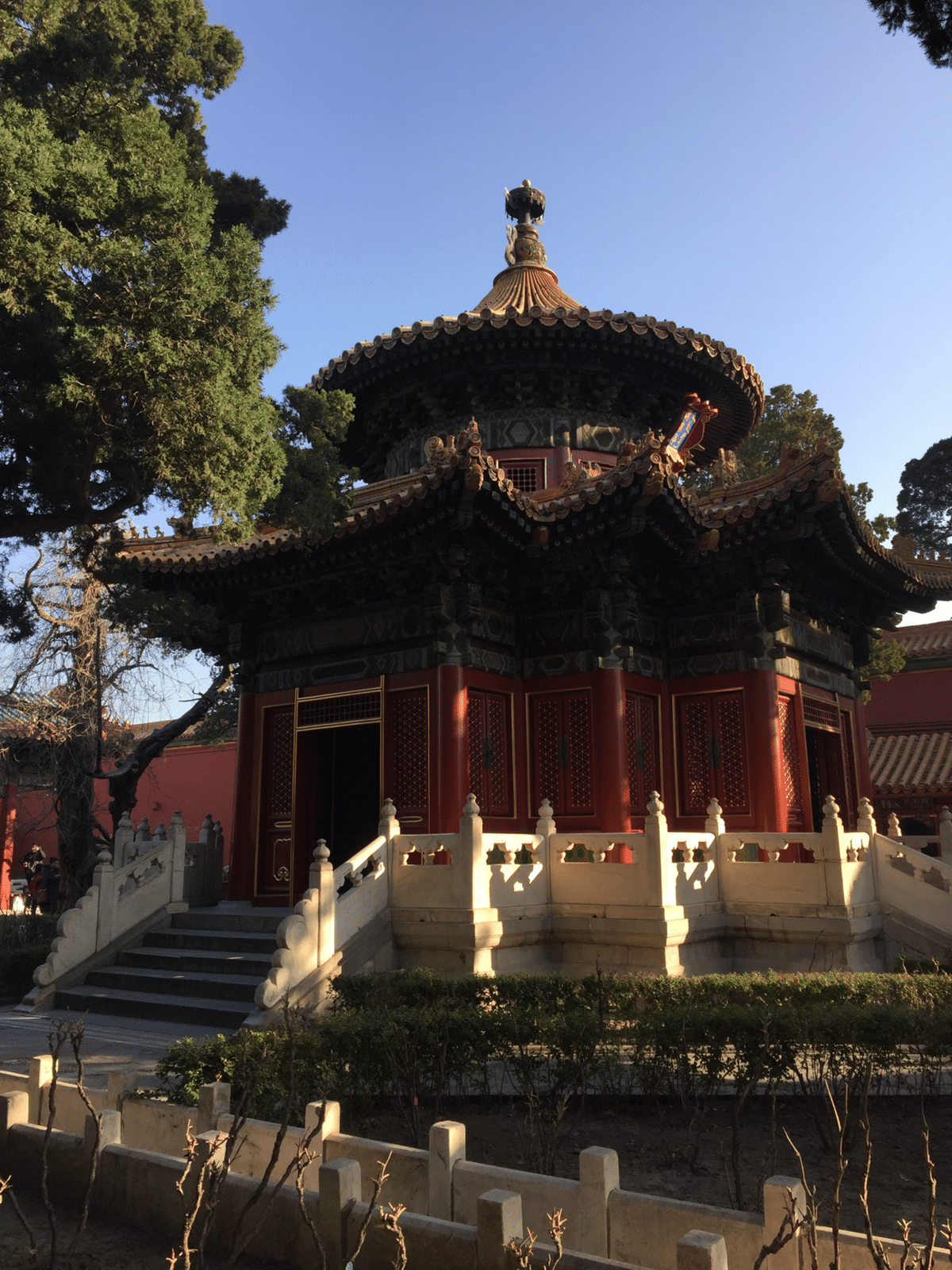

北へ北へと続く故宮を抜け、故宮を見下ろす「景山公園」へと向かう。

明と清の時代に人工的に作られた丘で、頂上からは北京の市街地や故宮の壮大な景色を楽しむことができる。

遠くの空には靄がかかり、自分の意識と同じくらいぼんやりとしている。呼吸も次第に深く重くなってくる。

古の日本人たちは、この街の景色を巾着にでも入れて持ち帰ったのだろうか。

北京での数日間は、瞬く間に過ぎ去った。

異文化との出会い、歴史の重み、そして人々が生きている様子。二日半という短い時間は、その時間に不釣り合いなくらいの密度があった。

しかしそんなことはもうどうでも良い。

ただ、カンパン以外のものが食べたい。

歴史の重みなんてものより、この腹の重みをどうにかしたい。

石のように硬い最後の一切れをかじりながら、意識に靄がかかってゆく。

人間は食欲に勝てないのだから。

いいなと思ったら応援しよう!