【先行公開】小森+瀬尾『波のした、土のうえ』の方法論(青山太郎『中動態の映像学』)

東日本大震災の被害を受けた陸前高田の人々と風景を収めた映画作品『波のした、土のうえ』が2/15までネット公開されています。

小森+瀬尾で制作した映像作品「波のした、土のうえ」、2月15日まで無料でご覧いただけます。2014年、復興工事が本格化しはじめた陸前高田で、かつてのまちを想起しながら歩く人たちと一緒につくりました。嵩上げ工事によっていまは見られなくなった風景が映っています。https://t.co/OmG7TzHpN7

— seonatsumi (@seonatsumi) January 5, 2022

1月末に発売予定の青山太郎『中動態の映像学』は、『波のした、土のうえ』を制作した小森はるかさん、瀬尾夏美さんの作品をはじめ、東日本大震災を記録した映像作家たちの分析をもとに、「中動態」という概念を手がかりにして映像を「作ること」「見ること」を問い直す内容です。

『波のした、土のうえ』のネット公開にあわせて、本書でこの作品を分析した節を先行公開いたします。

『波のした、土のうえ』の方法論

『波のした、土のうえ』は2012年に陸前高田に拠点を移してからの記録活動をもとにした「小森+瀬尾」名義の映像インスタレーション作品である。先にも言及した通り、同作は2014年11月にメディアテークで開かれた展覧会《記録と想起・イメージの家を歩く》で発表されて以降、自主巡回展や各地の映画祭などで展示・上映されてきた。

68分にわたる同作は3つのパートに分かれており、それぞれに「置き忘れた声を聞きにいく」(出演:阿部裕美、24分)、「まぶしさに目の慣れたころ」(出演:鈴木正春、17分)、「花を手渡し明日も集う」(出演:紺野勝代、瀬尾夏美、28分)というタイトルがつけられている。

©Komori Haruka + Seo Natsumi

その映像(画面)は小森と瀬尾の記録活動のなかで撮影された陸前高田の住民のふるまいや、復興事業の嵩上げ工事によって変化し続ける町の光景によって構成されている[図4-7]。それぞれのパートは、現地の住民ひとりに焦点が当てられており、基本的にその住民による朗読の音声が付されている。

「置き忘れた声を聞きにいく」では、営んでいた料理店と実家を津波で流され、両親を亡くした女性が登場する。彼女は自分自身の幼いころのことや、自分の子どものことをさまざまに回想しながら、料理店と実家があった場所をそれぞれ訪れる。そのモノローグのなかで、嵩上げ工事によってやがてそれらの場所も立ち入り禁止になるということが語られる。

「まぶしさに目の慣れたころ」では、消防団を引退した男性が、自らの幼少期のこと、消防団員時代のこと、そして地域の住民との交流のことを振り返る。そのエピソードの多くは亡くなった人のことにつながっている。その一方で、その場所で開かれるのは最後になるという祭りの準備をしている様子があわせて描き出される。

「花を手渡し明日も集う」では津波で更地になってしまった場所に色とりどりの花を植え、花畑を作る人々の様子が映し出される。その花畑も間もなく復興工事によって埋め立てられることになっているのだが、それでも人々は一日でも長くその場所を美しく彩ろうとする。それは人々が集う場所にもなっていたからである。やがて花畑も立ち入り禁止になるのだが、それでも人々はまた集まることを信じている。

先に挙げた『あいだのことば』では〔本書の前節参照――編集注〕、会話のなかで即興的に発せられた言葉がそれぞれに「作品の語り」を担っていた。しかし本作においては、明らかに映像撮影とは別に、書かれた文章の朗読とその録音が行われている。そこにはある種の違和感を覚えさせる感触が生じている。実際に小森はそうした人々の話し方について「普段より不自然だった」と述べている。この朗読は同作の最大の特徴のひとつであるが、同時にそれぞれのパートにおいて作品としての時系列の基調をなしている。その制作は以下のような過程を経ている。

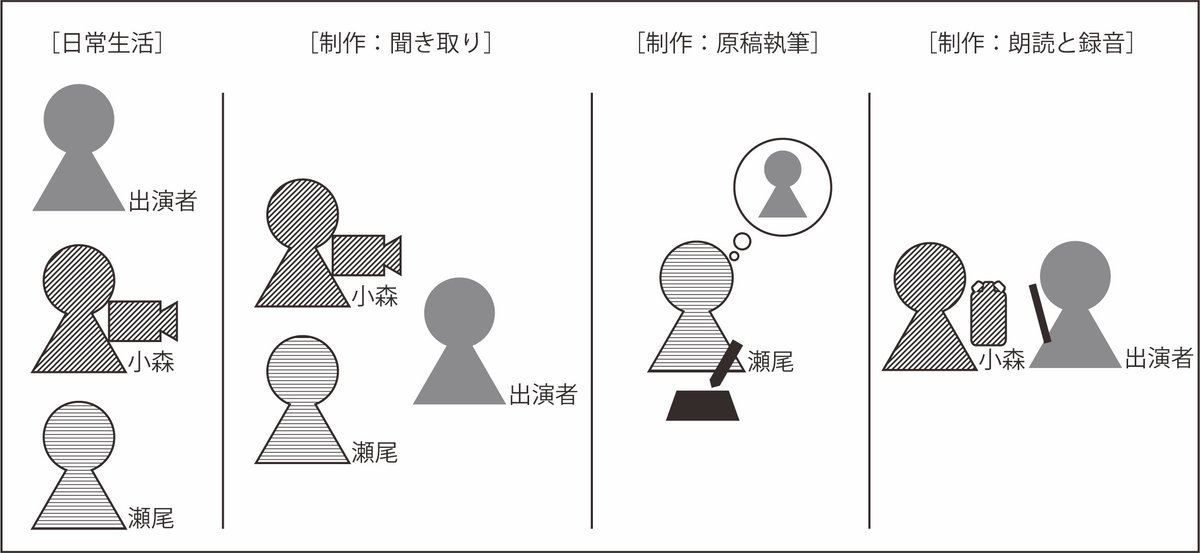

まず小森と瀬尾は現地で生活しながら2年以上にわたり、映像、写真、ドローイング、テキストといったさまざまなかたちで記録活動を続け、住民との関係を構築してきた。その上で、この作品で取り上げることになる人々にあらためて取材を申し込み、彼女/彼らの半生や震災発生後の日々の暮らしについての聞き取りをおこなう。このとき瀬尾が聞くことに徹し、小森はカメラを回し続ける。

その聞き取りをもとに、瀬尾が〈私〉という一人称を用いて、その人物の半生や心情を語る文章を執筆し、朗読のもととなる原稿を作成する。このとき瀬尾は録音機器などを使わず、自分の身体をひとつのフィルターとして、記憶した言葉やその人が思っているであろう言葉をテキストに起こしていく。

録音に際しては、その聞き取りに協力した出演者本人が、小森とともに細かな言い回しなどを調整しながら朗読をおこなう。実際に声に出して読み上げながら「ここはもう少し、こういう言い方がいい」といったかたちでテキストの再編集も行なっていく。このとき、出演者は自分の気持ちと言葉が重なるかどうかを吟味しながら編集をおこなうが、必ずしも完全に一致するのを目指すのではなく、瀬尾が描く〈私〉を尊重しながら、ともに〈私〉のイメージを作っていくのだという[図4-8]。

筆者作成

そして、その後の映像編集において、収録した音声に見合う映像を、小森がそれ以前に撮影したもののうちから探し出して用いるという順で作業が進められる。その映像データは日常的に撮影した風景の記録から、依頼されて撮影した祭りの記録映像まであり、素材として何時間分の映像があるかは小森自身も把握していないという。むしろ小森は制作にあたって記録映像を見返し、そこに何が写っていたのかをあらためて見直しながら、最適な映像を拾ってはつないでいったと語る。

先に示したように、それぞれのパートで焦点を当てられている人物が出演者としてクレジットされ、そのパートの朗読を担当している(ただし、「花を手渡し明日も集う」では瀬尾が朗読を担当している)。この朗読が作品の時系列の基調をなしていると先に述べたが、しかしそれは時系列順のストーリーテリングをしているという意味ではない。むしろそれらの朗読では、個々別々のエピソードが次々に想起される様子をトレースするかのように非単線的な語りが展開されている。

それは朗読の基礎となるインタビュー(あるいはそこから展開される一連の制作過程)にそなわるある種の即興性の持続であるとみることができる。ここで「即興」という言葉を用いているのは、それが当事者と呼ばれるその住民本人ひとりの意志的な回想に基づく語りではなく、小森や瀬尾といった他者の想像力の介入によって生成された語りであるためである。換言すれば、住民らと小森+瀬尾のあいだの対話(dialogue)のやり取りを経て朗読文が生成され、それを引き受けた住民らが改めて自らの声を通して独白(monologue)の体をなしたものとして表現したものなのである。

さらに言えば、第三部にあたる「花を手渡し明日も集う」では瀬尾が朗読を務めており、住民ではない部外者として観察を続けてきた〈私〉(=ひとまず瀬尾を指す)がその語りのなかで別の〈私〉(=出演している住民を指す)の語りを代弁するというかたちになっている。つまり〈私〉のさらなる多層化が発生しているのである。

小森と瀬尾はこうした制作手法を「協働」と呼称している。この朗読が本作の最大の特徴であるというのは、それが能動的な語りであるからということではなく、この「協働」によって〈私〉という特異な語り手が導入されているためである。これは明確な作為によって創造された、ある種の概念的人物であると言える。どういうことか。

聞き取りと語り、その文章化というプロセスによって、その語りは第三者にも理解されるひとつのイメージを構築している。そして、それが一人称である限りにおいて、そこで語られる〈私〉はあくまで個別の主観であり続けている。しかし、他者の介入によって書かれた〈私〉は、その住民自身とも同一化されず、テキストを書いた瀬尾に還元されることもできない、それでいて常識的にはフィクショナルな人物としても捉えられない、概念的人物として立ち現れることになる[図4-9]。しかも、その住民の姿が視覚的イメージとして提示されることで、その連続性と差異が同時に現れている。その意味で、この〈私〉は容易には定位されがたい「揺らぎ」であるとも言える。

筆者作成

この揺らぎは当事者という概念を揺るがせている。特定の人格のいずれにも還元することができず、それでいて強度のある語り手として立ち現れることで、当事者/非当事者という固定的な区分を解体・中和するだけでなく、震災という出来事に関わるための新たな特異点を創造している。また、この作品においては作り手である小森と瀬尾も、また朗読をしている住民も、語りの担い手でありながら自律した主体ではないという——能動/受動のいずれでもあるような流動的な立場にある。

それは個々の主体の同一性に依拠しない主体性(能力)を創出する方法であり、語りをもつとされる個人がうまく語ることのできない語り(問題)を発見・構築する方法としても機能する。小森自身はこのアプローチについて次のように語っている。

撮っても撮ってもその現実に起きている、本当に私が撮っておきたいものっていうのが写っていかないし残らないって感覚のほうがずっと強くて、どうしたらいいのかなって思いはあったし、どう返していいかなっていうのもあって、そこで瀬尾のテキストというものが組み合わさったときに、やっとその現実に一番近い素材のあり方になったような気がします。

このような特異なプロセスをたどって生成された語り(およびそれと協奏する画面)は、一義的な「正しい」解釈に還元されるものではなく、つねに別のある新しい学びや想像へと開かれている。それは、いわゆるフラットな記録が「見られる対象」として権利上あらゆる解釈の可能性に開かれている——実際にはオリジナルなものへの還元的意識によって閉ざされている——という水準とは異なり、持続する対話のなかに巻き込まれるような視聴のモードを要求している。

続きは、1月25日発売の『中動態の映像学』で。

編集注:ネット公開に際して、傍注を省略し、改行や太字強調を追加しました。

酒井耕・濱口竜介、鈴尾啓太、小森はるか――

震災を記録してきた3組の作家たちの実践から、映像メディア理論の新境地を開く。

今日のメディア・テクノロジーは、世界のあれこれの出来事をほとんどリアルタイムに私たちに見せる一方で、それらを次々と処理していくことを同時に要求している。

そのなかで私たちは、日々膨大な情報に埋もれてしまい、眼前に存在する他者や未知の出来事をアクチュアルに見る能力を著しく低下させてはいないだろうか?

東日本大震災を記録した3組の「作家」たちの実践を通じて、「中動態」という概念を手がかりに他者と共生するための想像力の可能性を探る。

目 次

はじめに

序 章 〈見る〉をめぐる困難について

第一節 〈見る〉と映像生態系

第二節 〈見る〉の上滑り

第三節 震災をめぐる表現への批判

第四節 〈隔たり〉を行き来する回路

第五節 ポストメディア概念と〈見る〉

第一章 〈見る〉とメディア・テクノロジーの系譜学

第一節 マスメディア批判の言説の系譜

第二節 日本における映像受容空間の変遷

第三節 「意識の技術」としてのニューメディアへの疑念

第四節 フランスのメディア事情の変遷

第五節 ポストメディア論の輪郭

第二章 様々なるアーカイブ論への問い

第一節 アーカイブ理念の再検討

第二節 東日本大震災をめぐるデジタルアーカイブ

第三節 災害アーカイブにおける映像記録の位置づけ

第四節 災害アーカイブ論批判

第三章 映像生態系としての「わすれン!」の特異性

第一節 〈作る〉を支えるせんだいメディアテーク

第二節 「わすれン!」の理念と役割

第三節 コミュニティ・アーカイブとしての位相

第四節 〈見る〉と〈作る〉をアップデートさせる「場」

第四章 三つの映像制作論と作家たちの生成変化

第一節 酒井耕・濱口竜介と〈いい声〉

東北記録映画三部作の概要

対話を記録するという方法

〈いい声〉をめぐる編集

第二節 鈴尾啓太の反復

『沿岸部の風景』という作品について

震災をめぐる姿勢と葛藤

逡巡と葛藤のなかで成立する制作

第三節 小森はるかの触発的記録

記録と表現のあわいをゆく

『あいだのことば』の方法論

『波のした、土のうえ』の方法論

第四節 イメージが立ち現れるということ

第五節 未知なるイメージをつかまえるということ

第五章 〈作る〉と〈見る〉を結び直す中動態論

第一節 中動態をめぐる言語学的検討

第二節 芸術学への中動態の導入

第三節 複眼的中動態と主体性の生成変化

終 章 〈見る〉から〈信じる〉へのイメージ論

第一節 世界への信を回復するということ

第二節 「より深い外部」のイメージ

第三節 〈わからなさ〉を探索するということ

おわりに

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?