「役立たずのすすめ」と「小さな物語」1―チャップリン《モダンタイムス》から夏目漱石まで

伊藤徹

(京都工芸繊維大学教授)

本記事は、2021年1月10日に開催された『《時間》のかたち』の刊行記念ミニ講演会「「役立たずのすすめ」と「小さな物語」」の原稿です。

「役立たずのすすめ」

本書の序章を私は、チャーリー・チャップリン《モダンタイムス》の有名なラストシーンのショットを挙げ、「役立たずのすすめ」という言葉で締めくくりました。チャップリンが演じているのは失業者、恋人でもあったポーレット・ゴダードは宿無し娘の役です。まさに「役立たず」のこの二人が、腕を組んで歩き去っていく後ろ姿は感動的です。

「役立たず」という言葉は、本書ではここにしか出てきませんが、執筆スタート時に念頭にあったキーワードの一つであり、序章でも書いたように、寺山修司『家出のすすめ』をもじったもので、福沢諭吉『学問のススメ』以来本のタイトルの定形の一つといっていいでしょう。「『《時間》のかたち』は哲学の本だ」と、ネットでも本の帯でも断りました。「哲学」のイメージの一つは、人生観や生き方といったものでしょうし、それはそれでまちがいではありません。そういう意味では本書が勧める「生き方」は「役立たず」ということになるわけですが、それは日頃から「有用な人材」であることを期待され、またその期待に応えようと努力されている読者の皆さんには、意外であるかと思いますし、なかには「フザケルナ」と思った方もおられるでしょう。けれども、およそ「哲学」を語ろうとする者が、当たり前のことを述べているようでは、これまた期待外れでもありましょう。「哲学」の本とはいいがたいかもしれませんが、寺山の『家出のすすめ』は、世のなかの常識的な母親にとっては脅威だったでしょうし、福沢の名著冒頭のあの文句「天は人の上に人を作らず」にしても、上下身分の封建的区別を固定化してきた朱子学的常識を覆すものでした。そういうわけで「役立たずのすすめ」もまた、インパクトを与えるのではないかと思って本書のスローガンの一つに選んでみました。

もっとも「役立たずのすすめ」という言葉に、いま社会の第一線でバリバリと働いている読者の皆さんのなかにも、「待てよ、そうかもしれないな」と思った方もおられたのではないでしょうか。だとすれば、しめたものです。映画化もされた漫画『釣りバカ日誌』は、落ちこぼれのサラリーマンがひょんなことから嵌った趣味の釣りがもとで、こともあろうに自分の会社の辣腕社長と対等、いや師弟の関係を結んで遊ぶようになる話でしたが、この漫画に心が少しうきうきした人もいたのではないでしょうか。趣味としての釣りは、生計を支えるものではないのですから、まさに無用のこと、「役立たず」の所業であります。それが厳しく無駄を省く経営者とつなげるあたりが、この作品の妙味といったところでしょう。

有用と無用は、基本的には相いれない。趣味が嵩じれば本業に差し障るというのは、釣りに限らずあることですが、この場合の「本業」とは、有用性の世界を指します。趣味というものはそもそも、有用性と次元を異にしており、だからこそ人は楽しめるのでして、たとえ釣りが好きでも、それが仕事となってしまったら、その途端労働に変質し苦痛すら引き起こしかねません。本書の登場人物の一人夏目漱石は、1911年8月明石での講演のなかで、「道楽」でやっていたものが「職業」になると苦しいものに変わってしまうといったことを述べています。そこには自分の楽しみ、いやむしろ癒しとして書いた『吾輩は猫である』がウケたために朝日新聞お雇いの小説作家になった彼の苦い経験が滲んでいます。一般にも職業によって支えられる人生ではありますが、そこには、労働や有用性とは相容れないものが属していて、しかもそれが、余計な添え物ではなく、ひょっとすると大切なものなのかもしれないのであり、だからこそ映画やテレビ、あるいは文学の世界に、実際には自分がやり通せない「役立たず」の人生の疑似体験を求めるのではないでしょうか。

有用性の蝕

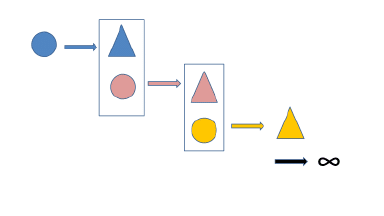

序章でも述べていますが、「役立たずのすすめ」という発想は、有用性を軸に編まれている現実世界が実はむなしいものであり、その奥底に正反対の無用性を、したがって「役立たず」を孕んでいるという考え方から出て来るものです。その考えは、いままで書いた本のなかでも語ってきたことですが、私は、もととなる現象を「有用性の蝕」という名前で呼んできました。詳しくは、本書を読んでいただきたいのですが、かいつまんでいえば、こうなります――テクノロジーの発達によって有用性を徹底的に追求する現代社会のなかでは、あらゆるものが有用化され、すべては手段となってしまうのであり、すべてが手段となってしまえば目的がなくなり、その結果目的なき手段がありえない以上、有用性は空洞化する。図で描けば、こうなります(図1)。

図1

○が手段で△が目的、目的なき手段はありえませんから、○は必ず△を要求する。だがあらゆるものが有用化されるならば、△は同時に○であり、したがって別な△を要求し、この連鎖は無限に止まらない。したがってどこまで行っても終わり(エンド)、すなわち目的は存在しない。最終的な目的がないわけだから、手段であること、つまり有用性は無意味化する。簡単なロジックです。

本書でも挙げている例でいえば、医療技術の発達で長く生きることができたとしても、なんのために生きるのかという目的は、延命の手段からは生まれて来ない、具体的にいえば、お医者さんはいかにありがたくても生きることの目的を教えてはくれないのであって、結局のところ生命がただいたずらに延長されていくなかで自分を見失ってしまうということになります。私などには遠からず訪れるであろう、こうした事態だけではありません。健康な現在であっても、私たちはなんのために生きているのか、答えられるでしょうか。率直にいえば人生そのものに目的などありません。生物が生きることは、それ自身の維持存続を除けば(この「目的」も、「なんのための維持存続か」という問いの前では、たちどころにその目的の不在を曝け出すのですが)、本性上無目的であり、したがって無意味です。人間だけが特別な使命を与えられているなどというのは、この生物が抱いた不遜な妄想以外のなにものでもありません。そんな妄想を抱くこと自体、私たち人間が、多かれ少なかれ、目的不在のむなしさに気づいていることを示しているのですが、その妄想を、なんらかの特定の「目的」に育て上げることによって、生の奥底の無意味さから目を背けて生きているといったところが、私たちの現実のありようなのです。

そうしたありかたは、一種の自己欺瞞ではありますが、それが不要だなどとはいいません。生活するためには、有用性の世のなかに嵌らなければならず、《モダンタイムス》のチャップリンのように、有用性で成り立っている社会の歯車から抜け落ちてしまうと、厳しい生活が待っていることはまちがいなく、歩み去っていった二人の行く手にバラ色の未来などありません。あの二人も道の彼方では、なんらかの役に立つポジションを獲得して生きていくほかないのであり、そうなれば彼らがいがみ合うことも起こるでしょう。そうした生業は、生きていくための詐術として必要なことでもあります。私自身も、そして皆さんも、生活のために職業をもち、したがって有用性と絡み合い、自分を手段に変えて、生きていくしかありません。漱石の場合でいえば、道楽で書いたものを金銭に替えていくのが残された道なのです。そうだとしますと、「役立たずのすすめ」は、完全には実現しがたい夢のようなものともいえます。しかし、たとえ夢のようなものであったとしても、そうした夢を抱くことは、きわめて大事なことだと私は考えます。なぜでしょうか。

(2につづく)

伊藤 徹(いとう・とおる)

1957年 静岡市に生まれる。1980年 京都大学文学部卒業。1985年 京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。現在、京都工芸繊維大学教授(哲学・近代日本精神史専攻)。京都大学博士(文学)。著書『柳宗悦 手としての人間』(平凡社、2003年)、『作ることの哲学―科学技術時代のポイエーシス』(世界思想社、2007年)、『芸術家たちの精神史―日本近代化を巡る哲学』(ナカニシヤ出版、2015年)、『作ることの日本近代―1910-40年代の精神史』〔編著〕(世界思想社、2010年)、Wort-Bild-Assimilationen. Japan und die Moderne〔編著〕(Gebr. Mann Verlag、2016年)他。