#クマムシ博士

「クマムシ固有タンパク質が乾燥耐性を向上させる」という論文について(その1)

こんばんは。本日から、山形鶴岡の慶應大先端生命研究所で学生向けのアストロバイオロジー合宿の講師として参加しています。昨年に引き続き2回目。全国の高校生から大学院生までの学生が70人近くも集まりました。

クマムシを知っているか質問したところ、聴衆の学生さんのほとんどが知っていました。さらに、嬉しいことに、クマムシ博士も大部分の学生さんが知っていた。アストロバイオロジーとクマムシは、日本では相性

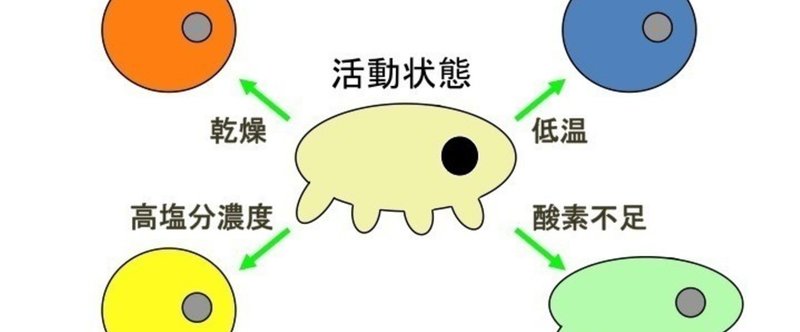

クリプトビオシスと乾眠動物

こんばんは。パリは4月に入ってからも雪がちらついたりと寒かったのですが、今日からようやく春らしくなってきました。近所の公園では春を待ち焦がれていたパリジャンやパリジェンヌが薄着をしてひなたぼっこしています。

そして僕はこうして部屋に閉じこもってメルマガを書いています。ひなたぼっこもいいけれど、メルマガを書いている方が楽しいですね。本日から購読いただいている方もちらほらいらっしゃるようで、嬉し

クマムシとトレハロース

クマムシなどの生物は、体から水分が抜けてカラカラになっても仮死状態(乾眠状態)で生き延び、水を吸収すると活動を再開することが可能だ。

むしマガVol. 136でも紹介したように、ネムリユスリカや一部の線虫では乾眠時に多量のトレハロースを蓄積することが知られている。

【むしマガバックナンバー Vol.136「アフリカのスーパーボウフラと人間カップラーメン」】

ネムリユスリカや一部の線虫、

クマムシ仲間の発見と二度目の居候

★クマムシ研究日誌

私がクマムシの研究を初めて10年以上が経ちました。ここでは、これまでのクマムシ研究生活を振り返りつつ、その様子を臨場感たっぷりにお伝えしていきます。

【第47回】クマムシ仲間の発見と二度目の居候

2006年5月、お世話になった農業生物資源研究所のネムリユスリカ研究グループを去り、東京大学大学院理学研究科の細胞生理学研究室に研究の場を移した。博士課程3年のときである。

研究者とクラウドファンディング

先週告知したニコニコ学会のむしむし生放送ですが、オーガナイザーであるメレ子さんと八谷和彦さんが、僕たちの旅費などを確保する目的でクラウドファンディングサイトで寄付を呼びかけていただきました。

☆「むしむし生放送~昆虫大学サテライト」登壇博士たちの旅費とかを集めます!: READYFOR?

https://readyfor.jp/projects/mushimushi/

クラウドファンディン

アフリカのスーパーボウフラと人間カップラーメン

むしマガ読者はすでにご存知のように、この世にはクマムシをはじめ、カラカラに乾燥しても死ぬことなく生存できる生物がいる。

単細胞生物の細菌では乾燥耐性をもつものが多いが、クマムシのように神経系や消化器系などの高度に発達した生命システムをもつ多細胞の動物でも高い乾燥耐性があるという事実は、驚きである。

乾燥したクマムシの体では当然ながら神経も筋肉も乾燥しているのだ。水が与えられるとクマムシは

NASA進出への伏線

★クマムシ研究日誌

私がクマムシの研究を初めて10年以上が経ちました。ここでは、これまでのクマムシ研究生活を振り返りつつ、その様子を臨場感たっぷりにお伝えしていきます。

【第46回】NASA進出への伏線

いよいよ宇宙生物科学会議での発表の日がやってきた。僕の場合はポスターに印刷された研究成果を発表する形式で行う、ポスター発表というものだ。

微生物ばかりの発表の中で一人だけ動物を扱った

尾に第三の眼をもつオタマジャクシ

眼や耳や鼻などの感覚器は、顔の定まった場所に位置している。これらの感覚器が背中や足に現れることはない。これは、遺伝子によるプログラムによって感覚器が生じる部位が厳密に制御されているからだ。

だがもしも、本来ありえない場所に感覚器が外部から移植されたとしたら、その感覚器は果たしてその機能を果たすのだろうか。

もしも手のひらに第三の眼を埋め込み、これが機能することができれば、自動販売機の下に

宇宙生物科学会議とタコス

★クマムシ研究日誌

私がクマムシの研究を初めて10年以上が経ちました。ここでは、これまでのクマムシ研究生活を振り返りつつ、その様子を臨場感たっぷりにお伝えしていきます。

【第45回】宇宙生物科学会議とタコス

2006年3月、僕はワシントンDCのロナルド・レーガン・ビルディングにいた。NASA宇宙生物学研究所主催の宇宙生物科学会議(Astrobiology Science Conferen

前野ウルド浩太郎インタビュー第7回「バッタのぬけがらは、たまらないッス。」

☆────バッタ博士インタビュー最終回

バッタ博士こと前野ウルド浩太郎氏のインタビューも今号が最終回だ。普段、バッタ博士のブログではあまり聞かれないようなまじめな話や研究哲学なども語っているので、博士のファンはもちろん、これから研究者を目指す若人にも興味深いインタビューになったのではないかと思う。

前野ウルド浩太郎インタビュー(第7回)

前野ウルド浩太郎 (学術振興会海外特別研究員:モーリ

子どもをアルコール漬けにする親

父「おまえ、いい加減酒飲むのやめろよ!医者も言ってたろう!死んじまったらどうすんだ!」

母「うっせー!あたしの体は自分が一番よ~く分かってんだ、バーロー!」

父「薬も飲まないし・・・家事も全部俺まかせで・・・おまえ、太郎への影とか考えたことあるのか?」

太郎「・・・」

母「あっ、くそう。また外した。あと何万円使えばゲットできんだよ・・・」

父「ガチャやってんじゃねーよ!俺の話聞いてんのか

クマムシの爪の垢を煎じて

★クマムシ研究日誌

私がクマムシの研究を初めて10年以上が経ちました。ここでは、これまでのクマムシ研究生活を振り返りつつ、その様子を臨場感たっぷりにお伝えしていきます。

【第44回】クマムシの爪の垢を煎じて

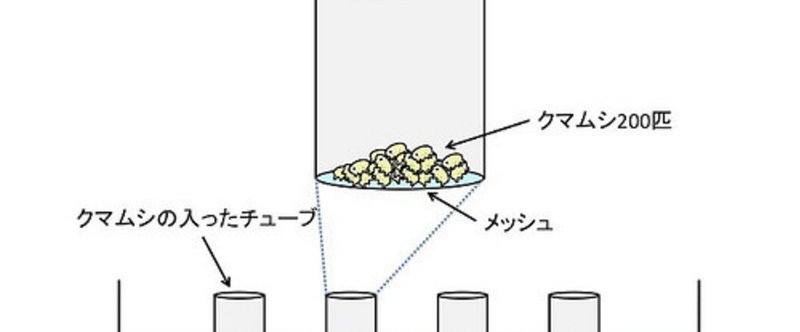

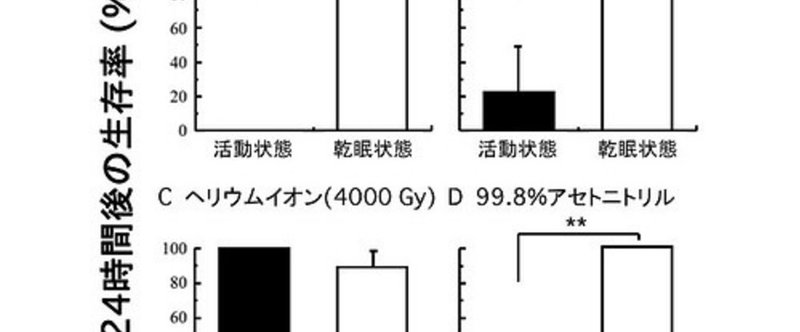

飼育しているツメボソヤマクマムシが高い乾眠能力をもつことを証明できた。

次は、かれらが各種の極限的環境ストレスに耐えられるかを確認することにした。そこで、乾眠状態と活動状態に90

前野ウルド浩太郎インタビュー第6回「退職するまでアフリカで」

前野ウルド浩太郎インタビュー(第6回)

前野ウルド浩太郎 (学術振興会海外特別研究員:モーリタニア国立サバクトビバッタ研究所)

☆プロフィール(2013年時点)☆

2008年神戸大学大学院自然科学研究科にて博士号(農学)を取得。現在、学術振興会海外特別研究員としてモーリタニア国立サバクトビバッタ研究所に赴任。サバクトビバッタの生態を明らかにすべく、サハラ砂漠にて絶賛フィールドワーク中。