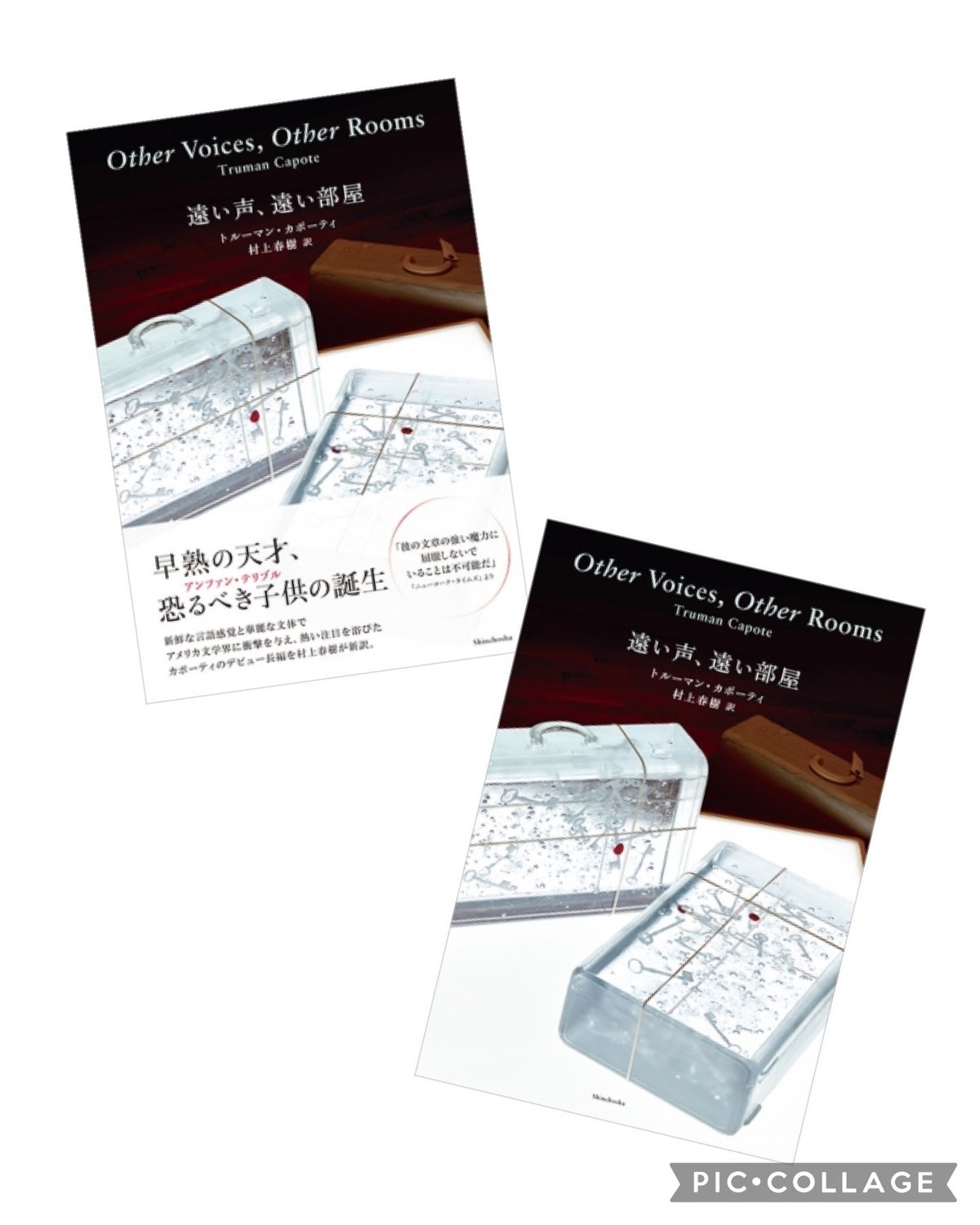

村上春樹が挑んだトルーマン・カポーティのデビュー作〜「遠い声、遠い部屋」

村上春樹は、「クリスマスの思い出」、「誕生日の子どもたち」、「ティファニーで朝食を」など、トルーマン・カポーティ作品を翻訳してきた。私はこれらを心地よく読んだ。

そして今回は、カポーティのデビュー作「遠い声、遠い部屋」(1948年)である。

両親が離婚し、母と共にニューオーリンズに住むジョエル。母が死去したことに伴い、父親のもとへと赴く。

ジョエル少年の“成長物語“のようなオープニングだが、そんな単純な小説ではなかった。特に後半は、なんとも難しかった。

この小説が、本書の「訳者あとがき」によると、9週間にわたってニューヨーク・タイムズ誌のベストセラー・リストに載ったというのも凄い話だと思う。 私の感想では、とても一般受けするような小説ではないからだ。それだけ、当時カポーティが注目されていたということだと思う。<小説『遠い声、遠い部屋』の評判は賛否相半ばした(「訳者あとがき」より)>というのも、よく理解できる。

とは言うものの、この小説には、素晴らしい箇所が数多くある。例えば、ジョエルの継母の従兄弟ランドルフが、ジョエルの質問にこう答える。<「私は彼女のことをまずまずよく知っている。そして私にとって彼女は幽霊なんだよ」。夜の風が庭から吹き込んできて、厚いカーテンを、色褪せた金色の旗のようにはためかせた。(本書より)>。こうした美しく、またミステリアスな箇所が次々に出現する。

加えて、何か村上作品に通じるものを感じる。父の住む土地に向かうジョエルは、フローラベルとアイダベルという双子の少女に出会う。「1973年のピンボール」に登場する双子を想起するのは私だけだろうか。

アイダベルは、この小説に登場する不思議で魅力的な存在の一人だが、ジョエルにこんな話をする。ミセス・スカリーの使用人の子供、<黒んぼの赤ん坊>トビーのことだ。<「ミセス・スカリーは大きくて立派なペルシャ猫を飼っていた。で、ある日トビーが眠っているとき、猫がこっそりやって来て、その口をトビーの口に押しつけて、赤ん坊の息をそっくり吸い取っちまったのさ」>。

もちろん、村上春樹の手による翻訳だが、彼自身の小説の中にあっても不思議のない一節のようにも思う。

「訳者あとがき」によると、村上は大学時代にこの小説を読み、<むせかえるような小説世界に、否応もなく引き込まれてしまった(「訳者あとがき」より)>。ただし、当時の英語力では<原文についていけなかった>そうだ。

その「遠い声、遠い部屋」に、村上春樹はチャレンジし、<本書の翻訳は難儀をきわめた>とのことだ。

そんな労作を通じて、「カポーティ・スタイル」を味わおう。村上春樹をより深く理解することにもつながるかもしれない