猫と江戸っ子、猫と浮世絵|今につながる浮世絵の魅力

現代の人々が惹きつけられる言葉で浮世絵について伝える太田記念美術館・赤木美智さんによる連載「今につながる浮世絵の魅力」。猫の日である本日、可愛い浮世絵と共に、江戸時代の人々と共に暮らし、愛された猫についてご紹介していただきました。

2月22日は、猫の鳴き声と「2」をかけて猫の日とされています。

日本では1987年に制定され、最近ではSNSなどでも可愛らしい猫の写真などが多くアップされる1日となっています。

猫は現代人にとって最も身近な動物のひとつですが、浮世絵にも様々な姿で登場しており、江戸時代の人々にも深く愛された存在だったといえるでしょう。筆者は、猫が描かれる浮世絵をテーマにした展覧会を担当するなかで、猫の絵のバリエーションの多彩さに驚かされ、そして「浮世絵に最も多く描かれたペットは猫に違いない」と思うにいたっています。

今回は、江戸っ子が愛した猫たちの姿を浮世絵のなかに探してみましょう。

1. 猫と暮らす

まずはこちらの作品をご覧ください。

上部の文章は次のとおり。「此図ハ猫の絵に妙を得し一勇斎の写真の図にして、これを家内に張りおく時にハ、鼠もこれをミれバおのづとおそれをなし、次第にすくなくなりて、出る事なし。たとへ出るともいたづらをけつしてせず。誠に妙なる図なり 福川堂記」。福川堂とは版元の川口宇兵衛の堂号

「鼠よけの猫」とする題字と文章の下に描かれた一匹の猫。脚に力を込め、画面左上をじっと見つめています。鼠の気配を察知し、飛びかかろうとする寸前の様子を鋭く切り取った作品です。

作者は大の猫好きとして知られた歌川国芳。チャーミングな猫の絵を多数生み出し、現代人にも人気の浮世絵師です。猫だけを大きくとらえる作品は珍しいものの、そばだつ耳やピンとはったヒゲにまで緊張感をまとわせる本図には、さすが国芳と思わせる行き届いた観察眼と高い描写力が見られます。

こうした作品が生み出されたように、当時猫は単に可愛いペットというだけではなく、食べ物や器物、本などをもかじってしまうネズミの駆除という重要な任務を担っていました。この点は現代と大きく違うかもしれませんね。

実用的な面も備えつつ人々の暮らしに深く溶け込んだ猫は、浮世絵でもあらゆる場面で顔を出します。喜多川歌麿「針仕事」では女性たちが裁縫に勤しむ一方、暇を持て余した少年にいたずらを仕掛けられる猫が。

少年が手にしているのは手鏡で、猫は映った自分を威嚇しています。毛が逆立っているのがよくわかります。

また鈴木春信「鼠、猫と遊ぶ娘と子供」では、飼い猫が右の少年の懐のいる鼠に大興奮。

猫の視線の先には白鼠がいる。明和(1764~72)後期頃、白鼠の飼育が上方を中心に人気となっていたから、本図にはそうしたブームも反映されているかもしれない

猫たちは女性や子供たちとともに描かれることも多く、子供の遊び相手としても愛されていたことがうかがわれます。

さて、ここまで見てきた猫たちは皆赤い首輪をしていました。これが江戸の飼い猫のトレードマークなのですが、次は首輪のない、それでいてとても人気のある猫の絵をご覧いただきましょう。

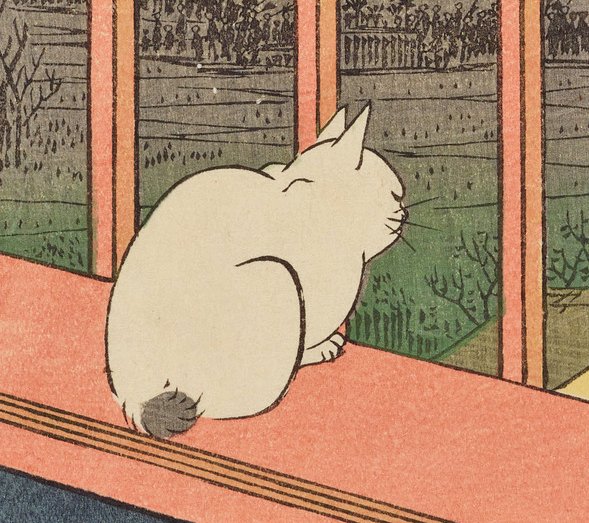

歌川広重の「江戸名所百景 浅草田甫酉の町詣」です。

ここは吉原の妓楼の二階。格子越しに猫がじっと外を眺めています。外に広がる浅草の田んぼの畦道には、11月の酉の日に|鷲大明神《おおとりだいみょ

うじん》で行なわれる祭礼、酉の市の参拝者のシルエットが見えます。人気の参詣土産の一つに縁起物の熊手があり、画面左、屏風の近くに見える熊手をあしらった簪は、酉の市帰りの客が遊女に買ってきた土産と思われます。

首輪のない猫は、特定の誰かの飼い猫ではないのでしょう。その姿には、外の世界に憧れる遊女の気持ちが重ねられているのかもしれません。

2. 擬人化猫たちの活躍

猫を描いた浮世絵のなかでも特に人気が高いのが、歌川国芳のユーモラスな擬人化された猫です。展覧会でも度々紹介されますが、ここでも国芳の作品を中心に擬人化猫たちの活躍ぶりを見ていきましょう。

まずは「猫のすゞみ」。

夏、両国橋近くで夕涼みを楽しむ猫をとらえた団扇絵です。猫の船頭に手をとってもらうのは猫の芸者。ちなみにそれぞれの着物には猫にちなむモチーフがデザインされていて、船頭猫は猫の好物とされたタコでできた錨模様の浴衣、芸者猫はこれまた猫の好物と考えられたアワビやウナギでできた花模様の小袖を着ています。船から顔を出す男猫は小判模様。ももちろん「猫に小判」にかかっています。

遊び心いっぱいの細部を見るのも楽しいのですが、一番の魅力は猫の姿。手足もちゃんと猫のものですが、不思議とその表情や佇まいは、勇み肌の船頭と艶っぽい芸者を思わせます。猫なのに、あまりにも人間らしい姿にクスリとしてしまいますね。

続いてこちらでは、紋付袴に足袋姿の猫たちが鞠の曲芸を披露しています。

それぞれの技名は上段右から「はしご登り」「扇子留め」「冠付」、中段「くわえわまり」「ゆびまわし」「八重桜」、下段「乱ぐい渡り」「つまみまり」「文字書」

天保12年(1831)3月から上方の曲鞠の名人、菊川国丸が浅草奥山で開催し大好評となった曲鞠興行を、猫の姿に置き換えた作品です。ここでも袴には猫にちなむ鈴や小判、イカや魚のヒレなどがデザインされていてなんとも愉快。

ちなみに「猫のすゞみ」も「流行猫の曲手まり」も、最初に見た「鼠除けの猫」も天保12~13年(1841~42)頃の制作です。実は国芳、この頃に続けざまに猫をメインモチーフにした作品を手がけていて、版元たちとともに意識的に猫ブームを演出しようとしたフシがあります。

3.猫が主役の小説『朧月猫の草紙』

この流れのなか、天保13年(1843)には猫の「おこま」が主役の小説までもがスタートします。作者はこれも猫好きの作家、山東京山。絵は国芳で、題名は『朧月猫の草紙』。本連載第二回「江戸の女性たちにも愛された『源氏物語』のパロディ小説」でも触れた合巻スタイルの小説です。

さておこまは、猫好きな鰹節商又たび屋粉右衛門方の愛猫。隣家の猫「とら」との間に子が産まれるものの子や夫と生き別れになります。

お産を終えたところへおこまに横恋慕した「くま」が包丁を持ってやってくる。画面左で子猫の「ゆき」をくわえているのがおこま

拾われた先で御殿奉公を始めるも

画面右上の撫子姫に仕えることとなったおこま(画面中央)

粗相を重ねてしまい屋敷を追い出されてしまいます。

おこまはごちそうを食べすぎてお腹を下してしまった

再会した夫「とら」が殺されるとその敵討ちに奮闘します。

なかなか敵討ちを果たせないおこまの枕元に立つのはとらの幽霊。鼠を捕って食べて元気をつけるようにと告げている

さらにその後も物語は続きます。敵討ちを果たしたおこまは再び奉公に戻るも、尾上の名を賜り姫に寵愛されたことで先輩猫、岩ぶちに嫉妬され自害に追い込まれます。その後、侍女お初(人間)が仇討ちを果たすのでした。

と、おこまの人生、いえ「猫生」はとにかく波乱万丈です。

現代でも動物を主役としたアニメや漫画は多くありますが、すでに江戸時代、こうした物語が庶民にも楽しまれていたのです。その背景として、当時すでに娯楽的な出版物が広く浸透していたこと、そして猫を描かせればピカイチの国芳が精力的に活躍していたことも大きかったと思われます。

猫の絵における国芳の偉大さは、明治期にいたるまで擬人化された猫の浮世絵が親しまれる土台を作った点にもあります。

浮世絵には子供向けの「おもちゃ絵」と称される作品群、ジャンルがあります。なかでも幕末から明治時代にかけては擬人化された猫が主役の作品が非常に多く生み出されていて、芳虎や芳藤といった国芳の弟子たちも大いに腕をふるっていました。

次に見る「ねこつくし」と題された作品は(残念ながら作者はわかりません)、猫の清元師匠のもとで、子猫たちが稽古やおさらい会をしている様子が可愛らしく表された1点です。

一番下が師匠宅の表がかり。娘猫たちが集まる玄関前には清元節*の「鉄砲菱に三つ柏紋」を表した提灯や、「清元延猫」と書いた札が見えます。

*浄瑠璃のひとつ。三味線を伴奏にする

そこから上へ稽古場、祝い膳、おさらい会と続きます。おさらい会では娘猫たちが一生懸命に三味線を弾いたり、唄ったりしていて、見ている猫たちも「上手うございます(んまふござい升)」と合いの手。

他にも、猫の学校や川遊び、明治時代の新しい仕事や着せ替えなど、今見ても楽しい猫のおもちゃ絵がたくさん店頭に並び当時の子どもたちを笑顔にしていました。

4. やっぱり猫が好き

文字通り飼い猫を「猫可愛がり」する様子をとらえた作品もご紹介いたしましょう。

副題の「うるさそう(うるささう)」が効いています。前髪を結ぶ赤い布も若々しい娘は、キャアキャアと騒ぎながら飼い猫に抱きついているのでしょう。幼さの残る飼い主に対して「やれやれ……」といった猫の表情も印象的。両者の関係性を表すかのようです。

最後は歌川国政「炬燵の娘と猫」。

炬燵の上で丸くなる猫は実は浮世絵ではしばしば登場します。その猫と、猫に笑いかける娘が醸し出す空気のなんと優しいことか。

作者の国政は役者絵を得意とした絵師で、「役者大首絵」という顔をアップでとらえる手法で個性を発揮しました。しかし本図からは、日常の何気ない幸せな瞬間を切り取ることも上手であったことがうかがわれます。

浮世絵には猫が活躍する作品がまだまだあります。

愛猫に似た猫を探すもよし、ただただ猫の絵を堪能するもよし、ぜひお気に入りの一枚を見つけてみてください。

文=赤木美智

赤木美智(あかぎ・みち)

1977年徳島県生まれ。太田記念美術館主幹学芸員。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。専門は江戸の絵画史。太田記念美術館にて「広重ブルー」「江戸の恋」「江戸にゃんこ‐浮世絵ネコづくし」などの展覧会を担当。さまざまな角度から浮世絵の魅力を掘り下げている。近著に『浮世絵動物園:江戸の動物大集合!』(小学館)『美人画で味わう 江戸の浮世絵おしゃれ図鑑』(メイツ出版)。

▼連載「今につながる浮世絵の魅力」のバックナンバーはこちら

いいなと思ったら応援しよう!