新人セラピスト・トレーナー必見!臨床に出て見て感じたことや絶対に必要なこととは?

目の前の患者さん、選手、お客様の悩みを解決し、信頼を得るセラピストになるためには、何を学び、どのような知識を持てばいいのでしょうか。

学生であれば

「今学んでいることは現場で役に立つのか?」

現場に出ている人であれば

「習っていない現象が目の前で起きている」

などと思っている方も多いはずです。事実、学生時代は僕も同じことを思っていましたし、現場に出た今、学校で習っただけの知識では太刀打ちできないことを実感しました。

そんな一年目の私が学生時代に教わったことや思ったこと、社会人になり教わったことや思ったことを理学療法士やトレーナーなど医療・スポーツ現場を目指す学生〜社会3年目の理学療法士やトレーナーなどの治療家に向けてまとめました。

まずは自己紹介

僕は現在、理学療法士(physical therapist:PT)とアスレティックトレーナー(athletic trainer:AT)を最短(4年)で取得し、

・ベッド19床で脊椎専門クリニックの常勤PTとして急性期のリハビリ

・初回45分1980円で麻布十番にある自費整骨院のオーナーとして慢性疼痛の治療やリハビリ

・部員60人超の全国レベルの高校サッカーのATとしてスポーツ現場での活動

→高校サッカー公式インスタグラム(@haguro_football)

・理学療法士やトレーナーなどの学生の育成

・Webメディアの立ち上げ

・勉強会の企画運営

→運営アカウント(@connect_172)

など、一年目から多岐に渡り活動させていただいております。ありがたいことに、たくさんの方からお仕事のお話を頂いており、経験と勉強、横の繋がりを大切にするために複数のお仕事をさせていただいております。

なぜ理学療法士・トレーナーの道を選ぶことになったのか

理由は2つあります。

1つは、自分の怪我の経験からです。僕は、小中高とサッカーをやっていました。高校時代は、一応全国大会を目指すような強豪校と呼ばれる学校に進学して毎日練習に励んでいました。練習のキツさや当たりの激しさ、自己管理の不足などから怪我が多く、リハビリをするという経験をたくさんしました。

いろいろな検査を受け、治療をしてもらい、自分の怪我が良くなったり、痛い所ではない全く関係なさそうなところを触ったり、また関係のない部位にテーピングを巻いたりして痛みが消えるということを経験しました。

「人の体って不思議だな」とその時に実感しました。自分も困っている人を治療という形で助けてあげたいと強く思うようになり、理学療法士やトレーナーの資格について調べました。

2つ目は、親族の病気です。僕の祖父が病気で倒れてしまいました。検査を受けた結果、「脳梗塞」という結果で手足が不自由になりました。幸い、自力で歩いたり、手を使ったりなどはできますがとても不自由そうな生活を目の前で見てきました。その姿を見て、何か自分にできることはないかと思った時に、祖父のリハビリを自分がしてよくしてあげようと考えました。

そこで、スポーツ現場で選手を助ける仕事、高齢者をリハビリできる仕事を見ていたところPTとATという職種を見つけました。直感ですが、「これだ」とすぐに決め専門学校を選び進学しました。このノートをご覧になっている方は、学生またはセラピストだと思いますので、進路の進め方は割愛します。

理学療法士の学生は何をすればいいの?

セラピストとしてリハビリを行なったりスポーツ現場で働いているみなさんは、学生の頃どのようにして過ごしていましたか?

僕は、定期テストの点数を取ろうと必死に勉強していました。周りはテストのギリギリに勉強を始めたり、しなかったりなど正直やる気に温度差を感じていました。

「何のために高いお金払ってるのか」

「理学療法士になりたくないのか?」

などなど。そんなこともあり、学校には授業時間ギリギリに行き、それまでは家で一人で勉強という学生生活を送っていました。

ここで2つの問題が発生

1つ目は、点数は取れて赤点などはないがテスト後すぐに忘れてしまうこと。2つ目は、定期テストのための授業受講と勉強になっていた。ということです。

では、なぜ忘れていたことに気付くことができたのか。それは、実習にいった時のことです(僕の場合はスポーツ現場、クリニック、病院へ行かせてもらっていました)。

「〇〇の評価してみて。」

「どうしてその現象が起こるの?どんな検査したの?」

などと上の方に聞かれた時に全く答えることができませんでした。ましてや、

「この筋肉って何神経?」

などと言った超基礎的なことでさえ

「あれ。なんだっけ?」

と忘れてしまっていたのです。

あれだけテスト前に勉強をして自信をつけて良い点をとっていたのに実際の患者さん、選手を目の前にした自分は全くの無力でした。

胸に刺さった先生の言葉

その時、学校の先生方があることを言っていたのを思い出しました。

「筆記で点数取れても臨床で使えないやつはいっぱいいるからな」

「勉強がわかっていれば患者さんをよくできるでしょ」

なんて軽く考えていた自分がとても恥ずかしくなりました。

そこで、ようやく気づきました。自分は定期試験に合格するために授業を受けているんじゃないと。その時から、勉強のやり方を変えて、定期試験に向けてというより実践に向けての勉強へ路線変更しました。

具体的には、駅や街で歩いている人を見て、

「なんでこの歩きになっているんだろう」

と考えたり

「これが原因の可能性があるからこの評価や検査をしないといけないかな」

と考えるようになりました。こんな感じで考えていくことで、現象の原因がわからなければ調べますし、評価のやり方がわからなければまた調べます。

自分が興味を持って調べたことは意外と覚えているもんです。今日からできるので是非やってみてください。

そもそも理学療法士になるにはどうやって勉強すればいいの?

よく、

「どうやって勉強やってんの?」とか

「勉強の仕方を勉強しないと」

という言葉を耳にします。結論は、これというやり方はないです。じゃあどうするのかというと、「自分に合った方法を探す」これに限ると思います。

まず、僕の勉強法についてお伝えすると、勉強をするときには必ず文字に起こして声に出しながら書くようにしました。A4のコピー用紙を用意して、それにぎっしり書く。書くことは、文章でもいいですし、解説でもいいですし、問題の答えだけを書いて行ってもいいです。

そして、好きな音楽をかけてリラックスしながら勉強していました。もちろん気が向かない時とそうでない時があると思います。そういう時は、気が向いたら勉強するようにしていました。

あとは、普段からやることのタスクを少なくし、勉強しかやることがないなという環境を作り出していました。

具体的には、「バイトの時間やゲームの時間、遊びの時間などを減らす」ということです。もちろんバイトをしなければ生活できなかったり、息抜きも必要です。ただ、毎日バイトをしなくても日雇いで時間を見つけていけばいいだろうし、親に頭を下げるのも一つの手かもしれません。

僕は、親のすねを骨の髄までしゃぶっていました笑。社会人になり少しずつ親孝行中です。こんな感じで、ひたすら勉強をしていました。

まとめると、一番大事なことは自分の型を見つけることだと思います。教科書をひたすら黙読する人。音読する人。問題を解き進める人。ノートに書き出す人。色々なパターンがあると思いますので、たくさん試して失敗してみてください。きっといい勉強法を見つけることができるでしょう。

さぁ、いよいよ理学療法士・トレーナーの世界へ(実習編)

まずは、みなさん必ず通るであろう実習です。僕は、理学療法士の実習とトレーナーの実習の2種類経験しました。

実習先の理学療法・リハビリ(3年時)

セラピストの就職のセオリーとして実習からそのまま就職という形がかなり多いような印象があります。

僕の学生時代の実習は大きい病院でした。PTの数は100人超えでいろいろな考え方の人がいました。学生の僕は、100通りの頭があればかなり勉強になるだろうしすごく成長できると思い、大きい病院への就職、なんなら実習先への就職を真剣に考えていました。

しかし、今思えばその考えは甘かったということに気づきました。確かに、「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあるように何人かで集まれば思いがけない知恵が出てくるかもしれません。ですが、大きい病院では9割近くが新人のセラピストです。まだ駆け出して間もない人が何人集まろうと、得られる知識はたかが知れています。

もちろん、中には技術・知識がすごく、検査や評価をしっかり行いリハビリをしているセラピストもいます。ですが、実習記録を振り返ったり、記憶を振り返ってみたときに、「可動域訓練」「筋力訓練」「ストレッチ」というのがかなり多かったです。

もちろんそれでよくなる方もいるとは思いますが、それだけでは治らない人もいます。その時に、ストレッチ一つとってもどこの(筋肉・筋膜・関節包・靭帯など)ストレッチなのか、それはどんな評価をした上でそこの部位のストレッチをするのか、どんな方法でストレッチを行うのかなどをしっかりと考えなければならないと思いました。これが3年生の時の実習です。

実習先の理学療法・リハビリ(4年時)

4年生の時はコロナの影響もあり、学内での実習となりました。正直、実習に行けなくて良かったと思っています。僕の人生を大きく変える方への出会い(後の上司)。まぁ後は、スーパーバイザークラスのすごい方々の授業を毎日受けることができたからというのもあります笑

僕の人生を変えた上司(ボス)。一体何がそんなにすごいのか。それは、「治療の幅」です。治療の幅?どういうこと?

僕のボスは、実習期間の授業で目を動かす治療をしたり、青や赤の下敷きを使って治療したり、振動を持たせて治療したりなどかなり意味不明な治療をしていました。後々わかったのですが、それは脳神経に対するリハビリだったようです。

脳神経の評価はこちら↓↓

その治療にもしっかりエビデンスがあり、評価から治療、再評価まで完璧に流れていました。

また、先ほど出てきたストレッチをとっても、問診から対象の組織の鑑別を行ない、それぞれの組織の対応するストレッチ方法と時間で行うというものを教えてくれました。

僕がみてきた治療家のほとんどは、ストレッチの対象は「筋肉!」という感じでした。僕には、靭帯のストレッチや関節包のストレッチという概念がなかったためとても印象に残っています。

今までみたことがない評価や検査の仕方やリハビリ・治療が僕の「理学療法士」というものの概念を一気にいい意味でぶち壊してくれました。そんな、スペシャリストに学びながら仕事がしたいと思いました。

今は、一緒に花粉症に対する運動療法を考えています。笑

実習先のトレーナー・治療

トレーナーの実習はクリニックとサッカーの現場へ行かせていただきました。

病院とは違い、何処かを治していくというマイナスから0へというよりは、パフォーマンスを上げていく0からプラスへというものでした。サッカーの現場では、母校の高校へ帯同し、選手時代には辿り着けなかった全国選手権を2度も経験させていただきました。

そこでは、選手のケアであったり、ウォーミングアップやクールダウンの指導を行いました。1対複数人というのは病院では決して経験できないことなのでとてもいい経験になりました。

また、怪我をした選手への応急処置、適切な検査や評価を行い、監督やスタッフへの情報共有という仕事もあります。試合までの期間やトレーニング時間が限られているので長い時間をかけて評価ができずすぐに答えを出さなければいけません。

僕の判断一つで、選手の出場の有無やスタメン変更などの可能性もあるのでかなり責任重大です。もちろん、一緒に帯同していたトレーナーの方に教わりながら、選手やスタッフへの対応を学ぶことができました。

就職先はどうやって決めたの?

自己紹介でも書いたようにいくつかお仕事をいただいておりますが、一番初めはクリニックに就職しました。そこに決めた理由は単純です。上司(ボス)に当たる人が信頼できるかどうかです。

自分に合うか合わないかのなんとなくのフィーリングや、その方の考え方などで決定しました。

3年時の実習で大きいリハビリ病院だったり、大学病院への就職を考えていました。しかし、いっぱいでワイワイガヤガヤやるよりも、1人の尊敬できる人のもとでみっちり学ぶ方が僕には合っていると思ったし、確実に成長への近道だと思い今の所への就職を決めました。これから、就職先を決める方はぜひ参考に。

さぁ、いよいよ理学療法士・トレーナーの世界へ(お仕事編)

理学療法士・トレーナーとしての第一歩。その現実とは

ようやく自分のやりたいことができるぞと思い出社。初日から早速手術後の患者さんに触れることに…患者さんの訴えは「痛い。」術後の傷が痛むようでした。

痛みの評価はこちら↓↓

手術後ということもあり皮膚やら筋肉やらを切ってるし仕方ないと思っていましたが、患者さんには痛みの原因も説明もできず、自分が今やっているリハビリはその方にとって何のためにやっているのか、どんな効果があるのかの説明も全くなくただただストレッチやマッサージをして終わり。

散々、ストレッチがどうのこうの、評価と検査がどうこう言っていたのに全く何もできずに終了。実際に人を診るということ身体を診るということの難しさ、何よりリハビリの難しさを痛感しました。

仕事自体にはすぐに慣れましたが、患者さんが良くなっていくかと言われたらそうではありませんでした。さぁどうしましょう。起きている現象、痛い原因が全くわかりません。

そこでボスの登場。

僕「〇〇さんこんな感じで痛いって言うんですけどどうすればいいですか?」

ボス「どうしたらいいんだろうね?なんで痛いんだろうね?」

こんな回答でした。正直、すぐに答えが聞けるもんだと思って質問していました。そんなやりとりを何度も繰り返しているうちに、

「この人なんでこうなってるんだ?」

「痛みの原因はなんだろう?」

「そもそもなんで手術しなくちゃいけないんだ?」

といろいろ考えるようになりました。

新人に必要なこととは?

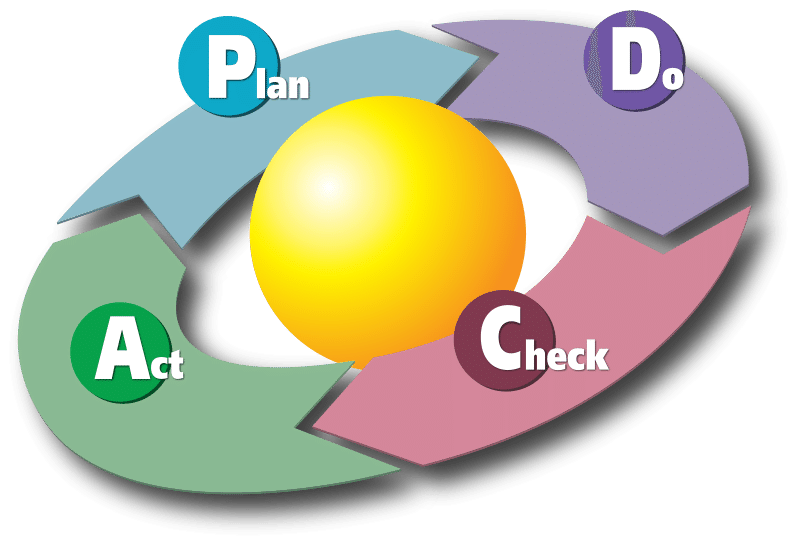

そこで必要になるのは治療技術ではありませんでした。自分がやる治療に根拠を持たせること。

文字で書くと本当に当たり前のことに思えますが、実際にやってみるとそれの難しさを実感します。どんな評価をして、どんな結果だったからそのリハビリを行う。というのを自分の中で落とし込むのはもちろん、患者さんへの説明も行わなければなりません。

そのためには、検査や評価の種類・目的、そして、その部分はどのくらいで良くなるのかというのを自分が知らなければお話になりません。

そこで、僕は対象器官や組織を見分ける方法や評価をたくさん調べ実践しました。また、対象組織がどのくらいで治るかの予後予測などの病態把握についても調べ、医療チームでの情報交換や患者さんや選手、チームスタッフへの説明を行いました。

病態把握と治癒過程の知識についてはこちらのマガジンから↓↓

また、ボスからの課題もたくさんあり、今起きている現象の仮説・考察を書く、知らない検査を調べる、なんでこの病気になったのかその人のバックグラウンドから読み解く。みたいな課題でした。

初めは、もちろん全くできませんでした。検査してないのに考察してみたり、この症状はこれでしょと決めつけたりと、ツッコミどころ満載のレポートを提出していました。

そこで、

「インナーマッスル 評価」

「耳 リハビリ 評価」

「めまい 検査」

「ふらつき 検査」

などなど学校では教わらない(?)検査や評価、リハビリをたくさん調べてまとめました。

すると、書いていることとやっていることにだんだん筋が通ってきました。頭で考えていたものを文字に起こすとでできている、できていない。また、患者さんのビフォーアフターも一目瞭然でした。

もちろんみる人が見れば、内容はまだまだ薄っぺらいですが、1年臨床に出てみて、確実に優先すべきことは、検査や評価を覚え実践し、仮説を立てて考察するというのをひたすら繰り返すことだと感じました。

まとめ

最後まで、読んでいただきありがとうございます。まだまだ駆け出しの治療家ですが、一年働いてみて感じたことは、原因を探すこと、または除外していくことだと思います。

そして、自分の頭で考えること。なんとなく、知っている運動やリハビリを行なっても、良くならないというのは身をもって体験しました。

しっかりと、原因を説明し、評価し、結果がこうだからこの治療をやります。それはどのくらいで良くなると思います。と伝えてあげることで、対象者からの信頼感も増しますし、声に出すと自分の理解も深まります。

そのためには、まずは、検査や評価を知ることから始めなければなりません。僕もまだまだ知らないことはたくさんありますので、みなさんと一緒に成長していければと思っております。

少しでも役に立ったと思われた方はいいねフォローをお願い致します。

instagram、Twitter、TikTokなどのSNSもやっていますのでもしよろしければチェックしてください。