【考察】ゲーム・オブ・ザ・イヤーと未完のマスターピース

また賞レースのシーズンがやってくる。

今年も例年通り、毎クール嫁が変わる萌え豚の如く「ゲーム史上最高傑作」といった煽り文句を垂れ流す熱量エモ推し文や、大手アワードやメディアの年間ランキングに物申す「理解ってる」オタク君たちにウンザリさせられるのだろう。

もちろん、一年の中で「好き」だと思えるようなゲームと出会えたのは喜ばしいことだし、その作品について同好のオタク同士でニチャり倒したり、その魅力を未プレイの人にめっちゃ早口で説明したくなる気持ちは分かる。

逆に、一年の中で出会ってしまった「嫌い」なゲームに対する罵詈雑言を撒き散らかしたり、その作品に賛辞の言葉を贈る不埒な輩には一族郎党皆殺しにする勢いでレスバトルを仕掛けてしまいたくなる気持ちも同様に理解できる。

この「しゅきしゅき勢」と「絶対殺す勢」の二大勢力による魂のエアリプ・引用ポスト合戦はX・デジタルゲーム界隈における年末の恒例行事だが、その内容自体は、挙がっているゲームのタイトル以外は変わり映えのしない退屈で不毛な戦いだ。

当然の話だが、物事を「好き嫌い」という主観的な評価軸で見るだけでは、建設的な議論を交わすことは難しい。プレイヤーごとに志向するテイストは違うし、各自が「自分の求めるゲーム像」を主張するだけでは、お互いの溝が深まるだけだ。

個人的には、他人が争っているのを遠巻きで眺めているのはエンタメとして非常に愉快ではあるのだが、いつまで経っても噛み合わないし前に進まない「子供の口ゲンカ」に付き合うのに疲弊してしまった人たちも多いのではないかと思う。

とはいえ、作品同士での比較競争を「レース」として楽しむこと自体はゲーム的で面白い。

どのゲームがどの賞を受賞するのか、アワードごとの特徴などを鑑みながら予想している時の僕は、きっとワンカップ酒を片手にレースの予想を嬉々として語る歯の抜けたギャンブル狂いのジジイのように目を輝かせているに違いない。

また、単純に一年の振り返りとしても有用だ。

自分のプレイスタイルや好みに合っているかといった観点を超えて、同時代の作品と比較して傑出した作品、過去の名作からの進歩を示した作品について思索したり、議論したりすることは、自分の知見を深めていくことにも繋がる。

だが、そういった楽しみを享受するには、世間で一般的に「善し」とされている価値観、ひいては自分のテイストをも疑う誠実さや、他人の考えを頭ごなしに否定せずに受け入れる柔軟さが必要になることは言うまでもない。

はじめに予告しておくが、本稿はオタク同士のぬるま湯コミュニケーションに浸っていたい人や、もはや本来の目的を忘れてしまってヘイトスピーチの中でしか生を実感できなくなってしまった人にとっては何の役にも立たない文章だろう。

この文章の目的は、単なる「性癖の押し付け合い」に終始してしまいがちな賞レース議論に一つの論点を提示することにある。

ゲーム語りにも色々なアプローチがあるが、素朴の域を出ないエモいだけの感想や、誰かを屈服させることが目的の水掛け論に飽き飽きしている人には、ぜひ読み進めてみてほしいと思う。

アワードの権威性

そもそもの話だが、アワードとは何か?

簡潔に説明するとしたら、一年の中でリリースされた作品に優劣を付け、「価値付け」を行う場だと言えるだろう。その中で最も評価された作品にはゲーム・オブ・ザ・イヤーの栄誉が授けられ、デジタルゲームの歴史に名を刻むこととなる。

だが、こういった場においては、どうにも結果に恵まれない作品というものが確かに存在する。それは、特定のジャンルやテイストの範疇を超えて評価できる何かを有していない作品だ。

たとえば、年初にリリースされた『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』というゲームがある。

この作品は、metacriticにおけるメタスコアが86点、ユーザースコアが8.5点というポイントを見るに、批評筋からもエンドユーザーからも高い評価を受けている作品と言って差し支えないだろう。

また、ゲームとして一定以上のクオリティが認められているということは、既に四大アワードが一角であるGolden Joystick Awards 2024におけるConsole Game of the Yearにノミネートされていることからも窺えるはずだ。

僕もリリースから少し時間を置いた頃に買ってプレイしたが、実際よくできている作品だと思う。

新しいアクションが解放されると共に探索範囲が拡大されていくメトロイドヴァニアの文法に忠実で、謎解きや戦闘もほどほどに歯応えがあり、プラットフォーマーやコンボアクションの要素をゲームとして複雑すぎない程度にバランス良く取り入れている点などは素直に高く評価できる。

だが、それはあくまで同ジャンルにおける先達が積み上げてきた既成フォーマット内での「完成度の高さ」の話であり、その枠組みを超えて評価できるものは見受けられなかったように思う。

本作が提供する「面白さ」を十分に享受できるのは、メトロイドヴァニアを欲している人、もう少し広く取るなら2Dのプラットフォームアクションが好きな人を含めることもできるだろうか。

もちろん、エンドユーザーの視点に立って考えるのなら、遊びやすく洗練されたゲームを遊びたいし、商品が与えるものと自分が欲するものとにミスマッチが無いのはむしろ喜ばしいことだ。

しかし、その年の象徴となるゲームを決める場において、「既存のメトロイドヴァニアと比較してよくできている」こと以外に明確なアピールポイントを有していない作品が選ばれるのは、どこか場違いであるような印象を受けなくもない。

賞レースは多くのゲームファンにとって注目度の高いコンテンツであり、特にThe Game Awardsのような権威のあるアワードは、単にゲームを評価するというだけではなく、特定のゲームを権威づけることで、そのアワード自身の権威を強固にするという側面も持ち合わせている。

だからこそ、アワードにおいては選出者の主観やテイストに偏った、たとえば凡百とある個人ブログ的な「ぼくがことしあそんださいきょうのげーむ」リストに終始することは決して許されない。

なぜなら、彼らは評者としてデジタルゲームの史観を形成する立場にあり、そして彼ら自身の権威性を維持させるためにも、多くのゲームファンを納得させ得るだけの「強度」を有した作品を客観的に見極める必要があるからだ。

だからこそ、これまでの受賞作はメインストリームのゲームチェンジャーとなり得るような革新的な作品や、ジャンルの壁を超えて評価できる「何か」を有した作品が選ばれてきたのだろう。

すこし抽象的な話が続いてしまったが、では具体的にはどういった作品が挙げられるだろうか?

ここでは、長いデジタルゲームの歴史の中でも最も評価されている作品の一つである任天堂の『スーパーマリオ64』を例にとって説明してみよう。

未完成のスーパーマリオ64

一般的に「名作」と呼ばれることの多い『スーパーマリオ64』は、流石に今プレイすると古臭さが浮き彫りになってしまいがちだが、それ以上に目に付くのはゲームとしての粗削りさだ。

ゲームとしての完成度の高さだけで語るだけなら、前作である『スーパーマリオワールド』の方がよく出来ていると言えるし、実際のところ近年のオールタイムベスト企画では、こちらの方を高く評価しているメディアも多い印象がある。

それでも本作が高く評価されているのは、単純なゲームとしての出来を超えて、その後の作品に大きく影響を与えた、歴史的な功績ゆえだろう。

本節では、マリオが『スーパーマリオ64』に至るまでの足跡を辿りながら、このゲームが残した課題と大きな達成について考える。

ここで示すのは、個人のテイストやジャンルを超えた作品の捉え方だ。次節のGOTY予想とも密接にリンクした内容になっているので、本節も読み飛ばさないでもらえるとありがたい。

マリオの再定義

まず簡単にマリオについておさらいしよう。

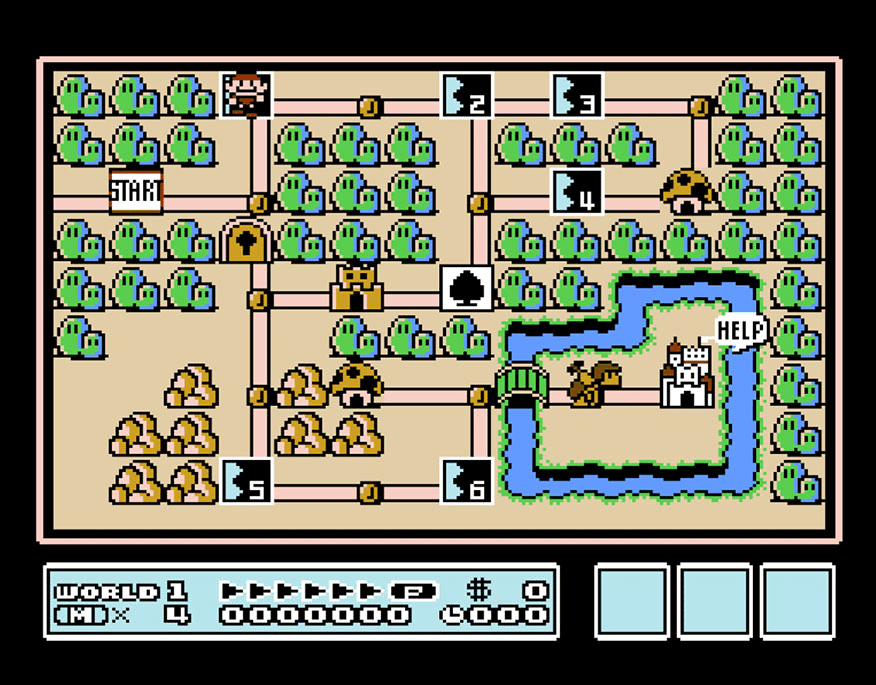

1985年に社会現象級の大ヒットを飛ばした『スーパーマリオブラザーズ』以降、マリオはデジタルゲームの象徴とも言える存在に成長していった。

落ちものパズルの『ドクターマリオ』やレースゲームの『スーパーマリオカート』など、様々なジャンルに進出したスピンオフ作品での活躍にも目覚ましいものがあったが、本家シリーズ作品も順調にアップデートを重ねていく。

前作をやり込み尽くしたマニア向けの高難度ステージを実装した前作の追加コンテンツ的な向きの強い『スーパーマリオブラザーズ2』はともかく、その次回作である『スーパーマリオブラザーズ3』は、ビジュアルやコースデザイン、アクションの多彩さといった点において大幅な進歩を遂げた。

そして、その方向性を踏襲しつつも新ハードであるスーパーファミコンの性能により、演出面などに更なる磨きをかけた『スーパーマリオワールド』は非常に完成度の高い作品となった。

そうしたシリーズが築き上げてきた文法を一度バラバラにして、新しいマリオの体験として再定義したのが『スーパーマリオ64』だ。

マリオは上下左右にしか動かせない2Dの世界から抜け出し、多数の新たなジャンプアクションを引っ提げて3Dの世界へと舞台を移した。

見渡す限りの世界を縦横無尽に走り抜けるアクションと、それに合わせたコースや課題を設計したことにより、マリオのゲームプレイは大きく変化することになったわけだが、そこには新しいチャレンジであるがゆえの課題も残していた。

マリオが失ったもの

従来の2Dマリオと『スーパーマリオ64』の大きな違いとして挙げられるのは、「ゲームの主たる目的」が変わったことだ。

前者は一部の特別なステージを除けば、基本的にはスタート地点から右へと進み、障害物をジャンプで乗り越えてゴールに辿り着くことが目的だったのに対し、後者はフィールドマップを探索してキーアイテムであるパワースターを収集していくことを目的とするようになった。

この変化は、マリオにあらゆる方向へと走り回れる爽快感を与えたが、それと引き換えにシリーズが本来有していた「シンプルなゲーム性」は失われることになる。

しかし、1996年に発売された『スーパーマリオ64』では空間の広がりの代償として、右へ右へと進んで行けば良かった単純明快さがまず失われる。360度あらゆる方向へと移動できる自由の代わりに、常に自分の目的地がどこにあるかを「探す」義務を課せられたとも言えるだろう。

一つ一つのパワースターを獲得するための課題がそれぞれに設けられ(もちろん似た取得方法で得られるものもいくつか存在するが)、プレイヤーはステージ開始前に確認できるミッションのタイトルやフィールドマップ内にあるヒントを参考に、どうやったらパワースターまで辿り着けるかを思考し、そして自分の立てた仮説が正しいかどうか実際にマリオを操作して検証していくことになる。

その一連のフローは、目の前にある障害をほぼジャンプ一本で攻略できた従来のマリオの文脈とは異なるものであり、どちらかといえば同じ任天堂の「ゼルダの伝説」に代表的な謎解きアクションのそれに近い。

もちろん2Dマリオにも特定のギミックを作動させることで別のルートが解放されたりするステージは一部存在したが、『スーパーマリオ64』においてはこちらの方が主流になり、ただゴールへ走っているだけでクリアできるステージは少ない。

そういう意味では、マリオのアイデンティティが揺らいだ作品になってしまったのだろう。

だが、ここまでに述べてきたのは、あくまで「マリオがゴールへとまっすぐ進んでいくシンプルなルールのゲームではなくなった」という表層的な指摘に留まるものであり、本作の問題のコアな部分にまでは触れられてはいない。

それでも説明を割愛しなかったのには理由がある。本作の課題を考える上で、探索ベースのプラットフォーマーとして『スーパーマリオ64』を認識することが必要であったからだ。

まっすぐ走れないマリオ

『スーパーマリオ64』における本質的な問題は、先述した探索型のゲームデザインとマリオの代名詞であるジャンプアクションとがうまく噛み合わず、ミスマッチを起こしている点にある。

さらに細分化するのなら、本作の探索要素は底が浅く、ゲームとしての課題のほとんどがアスレチックの攻略、というよりマリオを精密に操作することの難しさに依存している。

実際、本作をクリアする上で高度なジャンプアクションを要求されるステージの数は少ない。

これはマリオが3D化した弊害と言えるが、上下左右の方向に加えて「奥行き」の概念が生まれたことによって対象との距離感が掴みづらくなり、それが不自由なカメラワークと相まって「着地点の暴発」を起こしやすくなった。

現代のゲームは自分で細かくカメラ位置を調整できるが、当時のゲームでは技術的な問題のためか、ゲーム側で用意されたいくつかのカメラを切り替えることしかできず、場所によってはマリオを正面に映すことも困難だった。

そのため、マリオをまっすぐ走らせることすらも難しいことが多く、ゲーム中盤以降の一ミスが命取りになるアスレチックでは苦戦を強いられる。

もちろん、歴戦のRTA走者のようにマリオを自由自在に操作できるようなプレイヤーも存在するが、それはあくまでアスリート的な弛まぬ鍛錬によるもので、一般的なプレイヤーが彼らの走りっぷりを再現できるようになるまでにどれほどの時間を要するのかは計り知れない。

だが、2D時代のマリオ作品と比べるとアスレチック自体の難易度はかなり易しい。足場を渡った先に意地悪なトラップや敵が配置されていることは少ないし、さらに少なくとも7回までのミス(落下死は除く)を許容するHPの余裕も持たされている。

本作における探索は、マップ内のギミックを作動させて出現したスーパースターまで走り抜けるものや、パワースターを出現させるためにコインを収集する程度のものがほとんどであり、探索によって特別なパワーアップを獲得したり、貴重なリソースを補充できたりといった「探索のありがたみ」を感じられる瞬間はほぼ無い。

結局のところ、本作の探索を課題たらしめているのは、プレイヤーがマリオを精密に操作することの難しさに集約される。

つまり、このゲーム最大の問題は、立体空間における爽快なアクションを売りにしているものの、それを十二分に発揮させられるような操作体系やマップデザインを整備できなかったことにある。

だが本作が作られた1996年は、2D時代の文法を3Dでどうやって表現するかを模索していた過渡期であるということは忘れてはならない。

たとえば、本作と同年にリリースされた類似ジャンルの3Dゲーム『クラッシュ・バンディクー』が奥方向にスクロールできることをウリにしたプラットフォーマーであったことを考えると、どちらの方が画期的で、その後のゲームに影響を与えているかは言うまでもない。

『スーパーマリオ64』は一般的に「完成度」の高いゲームと言われることの多いタイトルだが、本作が真に評価されているのは、各メーカーが3Dゲームの開発に四苦八苦している中で一つの「スタンダード」を提示できた点にある。

本作を今プレイするとよくある平凡なゲームに感じられてしまうのは、数多のゲームが本作から吟味と改善を重ねていった結果にすぎない。

『スーパーマリオ64』は世間一般に言われているほど完璧なゲームではないが、それでも多くのゲームとプレイヤーに計り知れない影響を与えた点から、デジタルゲーム史において重要な意味を持つ傑作と言えるはずだ。

GOTYを戴く作品への要求

少し話が長くなってしまったので、ここまで述べてきたことの要点を端的にまとめてみよう。

つまるところ、GOTYの栄誉を戴くゲームに要求されるのは、単にゲームとしてよくできている・面白いという点に留まらず、ジャンルやテイストの壁を超えて以降のゲームを変えると思わせるだけの「何か」を有していることだ。

メカニクス、アートディレクション、ストーリーテリングなど、なんにせよ過去のゲームを更新する何かを有している作品こそ、「その年を象徴するゲーム」という称賛を受けるのに相応しい。

今年のGOTYはどうなる?

せっかくなので、これまでの議論を踏まえた上で僕なりのGOTY予想をしてみようと思う。

もちろん僕は2024年に発売された全てのゲームをプレイしたわけではないので内容には賛否があるかもしれないが、読んでくれた人が今後の賞レース予想をする叩き台にでもしてくれればいい。

結論から言うと、僕が考える今年のGOTYは『ファイナルファンタジーVII リバース』だ。

普段、僕のSNSでの発信をウォッチしている人からすれば不思議に思われるかもしれないが、別にX上でボロカス叩きまくったのを日和って媚びているわけでも、ましてや逆張りで言っているわけでもなく、大真面目に言っている。

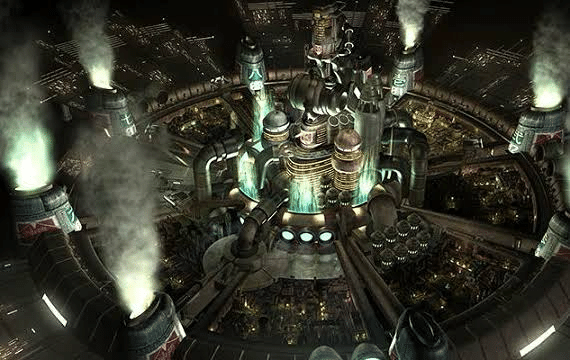

本作は1997年に発売された『ファイナルファンタジーVII』のリメイクプロジェクトの第2作目だが、単なる平凡で先の見えている続編ではなく、野心に満ちた新作だ。

この作品の大きな達成として挙げられるのは、「リメイク」という思い出の再生装置に終始してしまいがちなフォーマットにおける水準を大きく押し上げた点にある。

前作『ファイナルファンタジーVII リメイク』は原作の序盤5〜10時間程度の進行度の時点で物語が終わってしまうことを除けば、お手本のようなリメイクとでも呼ぶことのできる出来であった。

当時の現行AAA基準のゲームと比べても見劣りしない出来栄えのグラフィック、アクションバトルの爽快さとコマンドバトルの戦術性を絶妙にマッチさせた戦闘、オリジナルでは描ききれなかったキャラクター描写の深堀りなど、長年待ち望んでいたファンを満足させるだけの作品に仕上がっていたと言えるだろう。

だが、前作には残された課題が二つあった。

①ワールドマップの再構築

前作『ファイナルファンタジーVII リメイク』の舞台は、この作品のシンボルとも言えるスチームパンク都市のミッドガルだけであった。

一作目にしてこのゲームの美味しい部分をほとんど描ききってしまったわけだが、オリジナル版の素晴らしさは、この魅力的なロケーションを数時間で使い捨ててしまう豪快さにあった。

つまり、このゲームの世界の全てだと思えていたミッドガルが実は広大な世界の一部分でしかなく、一度その外に出てみると広大なワールドマップが広がっており、プレイヤーはそのスケールの大きさに感動させられたというわけだ。

続編である『ファイナルファンタジーVII リバース』に課せられていたのは、その世界の広大さを如何に再現するかという点にあった。

一つのロケーションだけを扱っていた前作ですらミッドガルの全てのエリアにアクセスできたわけでもないのに関わらず、81GBものデータ量を備えていたことを鑑みると、ワールドマップと各ロケーションを現在の縮尺でシームレスに再現するのは荒唐無稽のように思えた。

僕の記憶では、まだ本作の情報が出揃っていない頃はチャプターの幕間でキャラクター達が自動で移動する「一本道方式」になるのではないかと危惧しているファンも多かった気がする。

だが、我らがスクウェア・エニックスは6つのエリアから成るオープンワールドとしてワールドマップを再構成することで、現代的なスタイルを採用しつつも、当時のテイストを再現させた。

これら全てのマップがシームレスに接続されているわけではないが、一つ一つのマップが広く、それぞれのエリアの特色が色濃く反映されており、そこに広がる風景も魅力的だ。

それは、もしかすると近年のオープンワールドにおける傑作、たとえば『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』や『エルデンリング』のような、プレイヤーの探索欲を刺激するデザインにはなっていないのかもしれない。

だが、当時オリジナル版を遊んでいた人たちが書き割りのマップから空想していたような景色を現代の3DCG技術をゴージャスに使って提示できたことは、リメイクとして大きな役割を果たしたと言えるだろう。

②未知なる旅への期待

本作に課せられていたもう一つの課題として挙げられるのが、前作のラストに提示された「未知なる未来」をどう表現するかという点である。

ご存知ない方のために説明すると、前作『ファイナルファンタジーVII リメイク』はリメイク作品でありながら、オリジナル通りの展開にはならないことを宣言した。それも、リメイクで初出のフィーラーという少し設定的に無理のあるポッと出の舞台装置を用意してまで、だ。

この手のリメイク作品において不用意に原作を改変することはファンから反感を買う行為であり、ある種タブー視されていることでもある。

もちろん映像が精彩になったゆえに要求されるリアリティラインが高くなったり、現代的なデザインに沿ったゲーム進行上、不必要だと判断されたりした要素がオミットされることは往々にしてあるものの、物語の展開そのものを変えてしまうリメイク作品は異例だ。

だから前作に対する批判の多くには、「これはリメイクではなくリブート」だとする意見が寄せられていたし、やはりオリジナル通りの展開を再現してほしかったと思うファンの数は少なくなかったように思える。

まあ、風呂敷を広げた割に何も要素が回収されない支離滅裂なストーリーで大炎上した『ファイナルファンタジーXV』を例に出すまでもなく、過剰なハイコンテクスト化により「ただ難解なだけ」になっていった「キングダムハーツ」の惨状を鑑みれば、熱心なファンであればあるほど「FF7だけはキレイな思い出として汚さないでほしい」と思うのは、当然の反応なのかもしれない。

だが、それでも新しいストーリーに期待してしまうのが人間の悲しきサガだ。

実際、物語がゲームプレイを牽引する『ファイナルファンタジーVII』において、すでに知っているストーリーラインを追っていくだけでは、何の予備知識も無いまっさらの状態で遊んだ時ほどの驚きや感動は得られないだろうし、オリジナルのプレイ経験の有無を問わず楽しめる新しい体験を提供することは、2015年の発表から数えると既に10年ほど経過している本プロジェクトへの期待感を持続させるという意味では非常に賢明な手法であるようにも思える。

特に『ファイナルファンタジーVII リバース』は三部作の二作目という物語を盛り上げるには難しいパートを担っている。本作で描かれる「カーム〜忘らるる都」部分のシナリオは、そこまで物語の核心に迫るような話ではないからだ。

バレットが神羅を憎むようになった故郷での出来事やレッドXIIIが父親との和解を果たすエピソードなどはエモーショナルに描かれており、プレイヤーがキャラクターの背景や心情を理解したり、もしくは彼らへの愛着を強固にさせるようなイベントは豊富に作られているものの、メインストーリーの大きな謎は深まるばかりだ。

ストーリーの本筋に関わるエピソードといえば、カームで語られるクラウドとセフィロスの因縁と、魔晄エネルギーの実態、セフィロスの目的であるメテオ発動に必要な黒マテリアがその手に渡ってしまったことくらいだろうか。

それら一つ一つのエピソード自体の出来は決して悪くないし、物語を読み解いていく上で非常に重要でもあるのだが、魔晄炉爆破〜ミッドガル脱出までの怒涛の展開をジェットコースターのようにぶち込んでくる序盤、クラウドの真実という物語の大きな謎が解き明かされ、少年漫画のようなアツい最終決戦に向かっていく終盤と比べると、どうしても中盤の展開は盛り上がりに欠ける。

オリジナル中盤に語られる範囲の話で、作中でも強く印象に残りそうなのは、パーティメンバーであり物語のキーパーソンでもあるエアリスが殺されてしまうシーンくらいのものだ。

実際、エアリスの死は当時のゲームファンにとって非常に衝撃的なものであったらしく、多くのプレイヤーが彼女を蘇生させるイベントがどこかにあるのではないかとワールドマップを端から端まで探索したり、人によってはバグ技を使って戦闘でだけは利用できるようにしたりしたという。

だからこそ、前作『ファイナルファンタジーVII リメイク』の終盤で本作が単なるリメイクではなく、オリジナルのストーリーを改変する可能性があると判明したことにより、「エアリス生存説」が現実味を帯びた反響は大きかったように思う。

元々、このリメイクプロジェクトが発表された頃から「今のスクウェア・エニックスならエアリスを殺さないんじゃないか」といった声が囁かれてはいたものの、ファンが一番気になるその情報を二作目のフィナーレに据え、そこまでの過程もオリジナル通りでは無いかもしれないという期待と不安をプレイヤーの心に植え付けることで、本作『ファイナルファンタジーVII リバース』はリメイクでありながらも多くのプレイヤーに「未知なる旅」を提供することができたはずだ。

FF7リバースの影響力

ここまでの話では『ファイナルファンタジーVII リバース』が単なるリメイクでも、もしくは単なる続編でないということについて説明してきた。

正直な話をすると、僕はこのゲームのことが好きじゃない。長いだけで内容が薄く、映像としての面白みに乏しい電波会話カットシーンを見せられている最中には全力で台パンするほどの怒りが湧いたし、味の素感覚で気軽にぶち込まれる退屈なミニゲームの数々には心底ウンザリした。

ただ、それでも本作には客観的に見て今後のゲームに求められる基準を変え得るだけの可能性が秘められている。

夥しいほどの作品にアクセスすることができる現代のゲーミング環境においては過去のレガシーにアクセスすることは容易ではあるものの、それはあくまで「教養を得るための修行」と認識しなければ遊ぶのがツラい作品も多い。

リメイク作品という枠で見ても、たとえば今年リリースの『ペルソナ3 リロード』のようなオリジナルのガワを整えた程度の退屈な作品や、未だにXでも度々トレンド入りする『ポケットモンスター ブリリアントダイアモンド シャイニングパール』のような移植に毛が生えた程度の作品も多い。

その作品やシリーズのファンであったり、もしくは強く興味を抱いている人でもなければ、わざわざ「いま」面白い最新作をプレイする手を止めてまでプレイするだろうか?

もちろん、そういった作品が必ずしも悪いというわけではない。現代のプレイ環境に即した調整が施されるだけでプレイへの敷居は随分と下がるだろう。そして全ての開発チームに冒険できるほど潤沢な予算があるわけでもない。

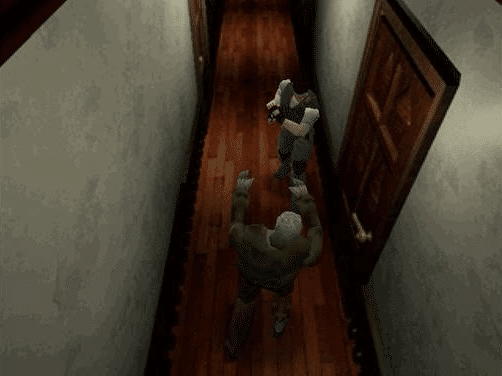

それでも、『ファイナルファンタジー VII リバース』やカプコンの『バイオハザード RE:2』のように、現代のプレイヤーに当時の再現ではなく、「最新作」のモードで過去のレガシーを提供してくれる作品には大きな価値がある。

いま楽しんでいるゲームもいつかは古くなり、リメイクされる日が来るのかもしれないのだから。

おわりに

ここまでいろいろいってきたが、結局のところ何がGOTYを取るかなんてハッキリ言ってどうでもいいことだ。賞を取ったからといってそのゲームが面白くなるわけでも、逆に取れなかったからといってつまらなくなるわけでもない。

所詮、こんなものは一種のゲームに過ぎないわけで、あなたは自分の好きなものを愛せばいいし、嫌いなものを呪えばいい。

それでも、僕はやっぱり優劣を決めたり比較をしたりするのが好きだ。一番しょうもないのは「みんなよくてみんないい」的な自分の身を守りたいだけの大人ぶったダサい言い訳だ。

僕はゲームも好きだが、人とゲームについて議論を交わすことも同じくらい好きだ。今回のGOTY議論もそうだが、人それぞれに意見があり、それをぶつければ意見が食い違うことも当然あるだろうし、ときには口論だって起きる。

だが、人は自分の考えを主張し、他人の意見を聞き入れることで少しずつ考えを成長させていく生き物だ。誰もが他人を変えたり、ひいては自らを更新させる可能性を秘めている。

だからこそ、そこで議論している2人はきっとイキイキとした顔をしているに違いない。それは言いたいことも言えず自分の殻に閉じこもっているだけの世界よりもずっと開かれているだろうから。