『校本萬葉集』の使い方

本稿では、『校本萬葉集』の使い方を説明します。

萬葉集を学び始めると、いつか『校本萬葉集』と対峙するときが来るでしょう。しかし、使い方がよくわからないと言う人も多いのではないでしょうか。

実際私が行った大学の上代の先生は『校本萬葉集』を全く使わない先生で、個人的に中古文学の先生から「これは古今伝授だ」と言われて教わりました。ところが教えてもらった方法は表面的なことで、細かな事柄については先生も把握していないようでした。

そもそも、使い方を説明してくれている本やサイトを見つけることができず、当時はその環境の中で頑張る他ありませんでした。

今思えば、使い方は首巻に書いてあるのです。ただこの使い方や基礎知識だけで一冊以上を成す量ですから、読むだけでも大変です。

萬葉集を専攻していても読むことを躊躇するレベルなわけですが、けっして上代文学専攻だけが必要なわけではありません。

萬葉集が後世に与えた影響は大きく、上代を専攻していなくとも、引き歌や歌語を解釈する上で重要になります。

萬葉集は主に訓みとの格闘の歴史で、時代による特色があるので、現代の萬葉集の訓みで、源氏物語の引き歌を探してはなりません。その当時の読み方や解釈を用いて考える必要があるのです。

すると萬葉集を専門としない学生であっても、『校本萬葉集』は利用する必要のある書物であると考えられます。

大学院入って、上代が専門ではなかったけれど、萬葉集で発表することになった人にも、少しばかりの手助けになればと思います。

『校本萬葉集』の刊行

1995年の岩波書店版が現在最も流布していますので、これを基に話を進めます。刊行についてはWikipedia(『校本萬葉集』)にまとめられているものが見やすくて良いです。把握するだけならこれで十分です。

○『校本萬葉集』(Wikipedia)

全部で21冊

構成は次のようになっています。

『校本萬葉集』 首巻 第一巻

『校本萬葉集』(正編) 第二~九巻

『校本萬葉集』 増補 第十巻

『校本萬葉集』 新増補 第十一~十六巻

『校本萬葉集』 諸本輯影 補遺 第十七巻

『校本萬葉集』 新増補追補 第十八巻

『校本萬葉集』 別冊 広瀬本影印 三冊

まず一巻が首巻です。ここに使い方や基礎情報などが網羅されています。

二巻から九巻を仮に正編(本編とも)と読んでおきますが、萬葉集20巻、4516首の異同が一通り載っています。

十巻以降はこの正編に増補や訂正を繰り返していったものになります。

よって、正編には全首ありますが、増補以降は必要に応じて異同を載せているため、目的の歌が『校本萬葉集』のどの巻にあるのかを探す必要があります。

めんどくさいなと思うかもしれませんが、安心してください。第十八巻に歌番号索引があるので、これを引けば一発です。

刊行の流れや歴史については、『萬葉写本学入門』に詳しいので、ここでは省略しますが、関東大震災での焼失を乗り越えてきた、大変な歴史があります。

○(2016)『萬葉写本学入門』(上代文学研究法セミナー)笠間書院

この中にも書かれていますが、『校本萬葉集』を使用するには、特別な知識と技術、さらに修練が必要です。(7頁)

この記事が、その一助になれば幸いです。

萬葉集の諸本

『校本萬葉集』の使い方を表面的に覚えることはできますが、校異の結果が何を意味しているのかわからなければ、校異をとる意味がありません。萬葉集の諸本について知らないと、誤った解釈や、中途半端な分析で終わってしまいますので、萬葉集の諸本についてある程度理解している必要があります。

ただ、これはこれで話が長くなるので、以下の記事に詳しく書きました。一読いただければと思います。

note「萬葉集諸本概観」

https://note.com/hituyu/n/na39bc5a3c6c8

校異の引き方

①校合本一覧の作成

②下段の内容

③本文の異同

④訓の異同

⑤諸説のこと

⑥上段の内容

それでは、『校本萬葉集』の引き方を順を追って見ていきましょう。

説明は、前提として必要な①の校合本一覧の作成から、校異をとる②本欄の内容、その補足情報がある⑥上欄の内容へと、順番に説明します。

できれば『校本萬葉集』を脇に置いて、確認しながら見ていただけると、分かりやすいかと思います。

手順は人それぞれですので、これから説明する内容は絶対的なものではありません。あしからず!

①校合本一覧の作成

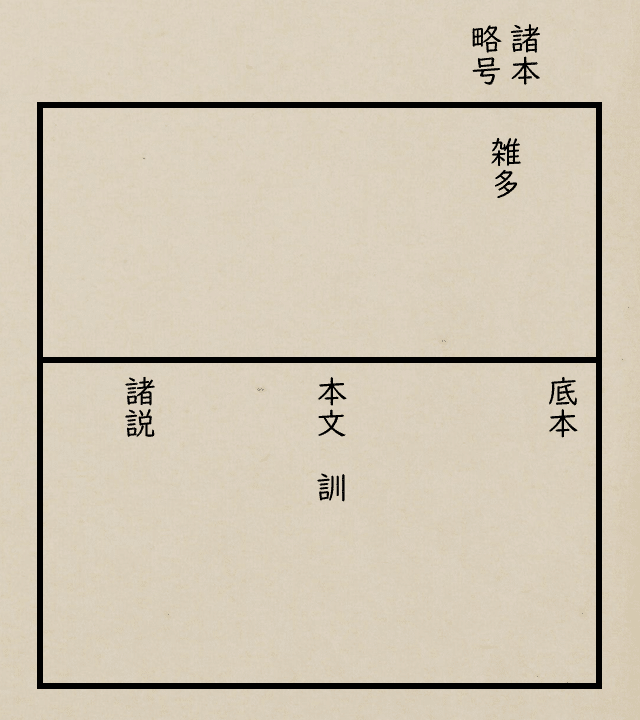

画面構成は次のようになっています。

↓こちらに実際の紙面のコピーがあります。

○奈良県立万葉文化館「万葉図書・情報室だより34号」

説明は首巻の「本書の體裁」(23頁~)に書いてあるのでそこを読んでもらえば良いのですが、まず見るべきは鼇頭(欄外)の諸本の略号です。本によってある歌ない歌があるので、諸本の内どの本がそもそも当該歌の校合に加わっているのかを把握する必要があります。

(略号一覧は首巻27頁、10巻2頁、11巻10頁にあります。)

そもそも諸本は、萬葉集全20巻の内、何巻まではあるが、何巻がないといった状態で、20巻全てがそろっている方が珍しいです。よって巻によって校合できる諸本に出入りがあるわけです(出入の確認には『万葉事始』がおすすめ)

○坂本信幸、毛利正守(1995)『万葉事始』和泉書院

さらに『類聚古集』や『古葉略類聚抄』の様な部類書、「切れ」もあるため、この歌はあるが、あの歌はない、歌はあるが、題詞はない、ということがあります。

問題としている歌の校合本の総数を把握しておかなければ、どの位の数に対して、異同が存在しているのかが分からなくなります。

この内、注意すべき項目があります。

「神」と書かれている神田本は、神田孝平が蒐集したもので、神田男爵家の所蔵による名称でしたが、紀州家旧蔵本であったことを重視し、現在は紀州本と呼ばれています。神から紀に略記号も変わっているので、紀に統一する必要があります。神とあるものは紀のことです。同一本ですので、同じ扱いをしなくてはなりません。

また、温・陽 矢・近 は同系統本で、両書の齟齬を補うものなので、扱い方は特殊です。

正編では温故堂本と大矢本が採用されていました。

頼直本系の温故堂本は、その欠を補うために、祖本とされる近衛本が増補で追加されました。ただし、増補での校合が正確ではなかったため、改めて新増補で校異が採られることになります。この時、増補では近衛本だった名称を新増補では陽明本に変更しています(11巻36頁)。

また、新増補では、寂印成俊本系の大矢本と、同系統ながら善本の近衛本を新たに採用しています。先の頼直本系の近衛本とは別の本ですので混同しないように注意が必要です。

しかも、新増補は、紙幅の徒らな膨張を避けるために、正編で既に採られている温故堂本・大矢本と同じ異同は掲載せず、相違する箇所のみが記載されています。

つまり、新増補に記載がなくても、正編を見て温故堂本があったら陽明本も足し、大矢本があったら近衛本も足すのです。

そして、温故堂本や大矢本に異同があって、陽明本や近衛本に異同がない時には、その旨が記してあるので、それぞれの齟齬を記録しなければなりません。

何を言っているのかわからないかもしれませんが、実際にやってみると、合点がいくものです。やっている内に慣れてくるでしょう。

実践908番歌

ここまでを踏まえて、試みに巻第六、908番歌で記してみましょう。

まず『校本萬葉集』十八巻の歌番号索引で908番歌を引きます。④⑩⑬にあると書かれていますので、『校本萬葉集』の四巻、十巻、十三巻を用意します。

正編の④巻、増補の⑩巻、新増補の⑬巻のそれぞれの鼇頭は次の様になっています。

④元神西

金細東

類矢京

古(一、二)無附

⑩春近

⑬宮近無

四巻の「古」にある一、二は、同じ箇所が二度でてくるときに、その両方を校合していることを示しています(首巻35頁)。つまり、「古」にはこの歌が二回出て来ているということになります。

先ほど散々述べていた温故堂本(温)がここにはありません。温故堂本は巻六と巻十に落丁があり、巻十に関しては書写の時には既になかったのですが、巻六の落丁は後で落ちたと思われ、同じ系統本の東京帝国大学本(東)によって補われています(首巻137頁)。

もっと穏当な例を持ってくるべきだったかもしれませんが、校異を採っていると、古(一、二)の様な、謎の記号や、諸本の有無など、様々な諸本の状態と例外処理に出合うことになります。全ての記号の意味を覚えて対応するというのは非常に大変なことですし、それではいつまでたっても校異を採り始められませんので、校本を引いて出てきたら、首巻の「編纂の方針」や「本書の体裁」に目を通し、諸本解説を読むことで対応しながら覚えていくのが良いでしょう。

④元神西金細東類矢京古無附⑩春近⑬宮近無

一覧にした諸本から、まず「神」を「紀」に直し、⑩の「近」を「陽」に変えます。また、活字無訓本が④と⑬に二度出て来ているので、一つ削ります。さらに、底本の寛永版本と別冊の廣瀬本が入っていないので足します。このままではごちゃまぜなので非仙覚本と仙覚校訂本に分類し、古い順に並べておきます。

元金春紀細無廣類古/宮/西/陽東/矢近京附寛

(次点/寛元本/文永本/頼直本/寂印成俊本)

(細かく区切るとかえって見にくいが、巻によって系統が異なる本もあるので、意識しておくことは重要)

これで漸く、校合本の一覧を作成することができました。

②本欄 下欄の内容

下段(本欄)には底本である寛永版本のコピーがあります。(首巻11頁)

これを基準に諸本と異なる部分が左に書き出されています。

本文、訓、諸説のそれぞれについて見て行きましょう。

寛永版本には次のようにあります。

毎年如是裳見牡鹿三吉野乃清河内之多藝津白波

トシノハニカクモミテシカミヨシノヽキヨキカウチノタキツシラナミ

歌意は、毎年このように見たいものだ。吉野の清らかな河内の、激しく流れる白波を。ですね。

③本文の異同

本文には漢数字が振ってあり、該当箇所の異同が示されています。

「牡鹿」の異同を確認してみましょう。

④(二)牡。元、金、類、古一、古二、神、東、矢、京、「壮」。細、無、「怙」。

(三)鹿。矢、「麻」。消セリ。頭書「鹿カ」アリ。

⑩(一)牡。春、「■」。近、「■」。

⑬(一)牡。無、「怙」。

(二)鹿。近、底本ニ同ジ。

※春の文字

※近の文字

最初に底本の文字を示し。諸本名と、「その諸本の状態」が示されます。

寛永版本に「牡」とあるところ、元、金、類、古一、古二、神、東、矢、京は「壮」とあり、細、無は「怙」とあるということです。

温故堂本を補っている東京帝国大学本と、陽明本は、ここではまぁ同じで良いでしょう。陽明本は補空点ですね。(⑩の近が陽明本です)

同じく寛永版本に「鹿」とあるところ、大矢本は「麻」とあるそうです。近衛本は底本に同じとあるので、近衛本は「鹿」とあるということになります。

補空点まで掲載しているところからすると、細かな違いまで載せているような印象がありますが、実際は、異体字や通用字の多くを異同として掲載してはいません。これについては首巻の「校異を出さざる異体字ならびに通用字の表」(首巻41頁)に一覧があります。

ただ、これも万全ではなく、漏れているものもありますし、基準も不統一となっていることが新増補で指摘されています(11巻11頁)。新増補は活字になっているため、手書きの微妙な違いが判らなくなっている部分もあり、分かりやすい反面注意が必要です。

○村田隆太郎2018,03「『校本萬葉集』再検討」学芸古典文学(11)東京学芸大学国語科古典文学研究室

立項されていない諸本は底本である寛永版本と同じということなので、全体を整理すると次の様になります。

「壮鹿」元金春紀類古////

「怙鹿」細無廣////

「壮麻」////矢「頭書鹿カ」

「牡鹿」/宮/西/陽東/近京附寛

古い写本では「壮鹿」だったものを、仙覚が「牡鹿」に変更していることがわかりますね。

④訓の異同

続いて訓の異同を確認してみましょう。

訓には「いろは」が振ってあります。

第四句「きよきかうちの」には次のようにあります。

④(ろ)カウチノ。古一、古二、「カハウチノ」。神、西、「カフチノ」。西、「フ」を青書セリ。矢、京、「ウ」青。

⑩(ろ)カウチノ。近、「ウ」ナシ。○符アリ。右ニ「ウ」アリ。

⑬立項セズ

これも本文と同じく、最初に底本の訓を示し。諸本名と、「その本の状態」が示されています。

寛永版本に「カウチノ」とあるところ、『古葉略類聚抄』には「カハウチノ」とあるそうです。

紀州本と西本願寺本は「カフチノ」とあり、西本願寺本は、「フ」を青色で書いています。

大矢本と京大本は「カウチノ」の「ウ」が青色の文字だそうです。

⑩巻は近とありますが陽明本のことなので、陽明本には「ウ」がなく、補入していることになります。

全体を整理するとこの様になります。

「カハウチノ」古////

「カフチノ」紀//西//

「カウチノ」元金春細廣類/宮//東/附寛

「カウチノ」////矢近京

「カ◦チノ」///陽「ウ補入」/

「河内」を「かわうち」と読むか、「かうち」と読むかの差があり、フとウの表記差がありますね。

訓を整理する際に注意が必要なのは、活字無訓本です。その名の通り、この本には訓がありません。よって、訓の異同には立項されませんので、底本の寛永版本と同じだとうっかり処理しないようにしましょう。

ちなみに、西本願寺本と大矢本と京大本にある青と言うのは、その文字が青色で書かれているということなのですが、これは後人による書入れなどではなく、仙覚による改訓を意味しています。

仙覚は萬葉集を校訂するにあたって、それまでの古い訓を採用する場合は黒、変更を加えた場合は青、訓がなかったところに、新しく仙覚が付けたものを朱で書き、色によって訓の性質を区別しています。

もちろん赭の校訂書入れなんかもあるので、青はまだしも、朱や赭には注意が必要です。諸本について理解していないと、朱や赭の意味を適切に判断できないので、始めの内は諸本解説などを読んで確認するようにしましょう。

また、漢字本文と訓は密接な関係にあるので、本文と訓をばらばらにするより、セットで考えた方が良い場合があります。どうするのが良いか一概には言えませんが、諸本の状況や、注目している視点によって変わってくるでしょう。

まぁいずれにしても、それは整理の仕方であって、『校本萬葉集』の引き方は変わりませんので、まずは基本的は部分を習得することが肝心です。

(本文と訓をセットにする整理方法は『万葉事始』に例あり)

○坂本信幸、毛利正守(1995)『万葉事始』和泉書院

さらに、異同の示し方についても、人それぞれです。論文を読んでいると、各々の方法で示しています。別段決まった型があるわけではありません。

自分なりのテンプレートを作っておくと、萬葉集に限らず様々な古典の異同を示すときに便利です。

諸本について熟知しているのであれば、簡単にしめすのでも良いのです。ただし、それだと伝わりにくくなります。知らない人にはわかりませんので、誰にでもわかる資料を作った方が建設的です。少なくとも自分が整理する段階では、情報は細かくて悪いということはありません。

⑤諸説の部

続いて諸説の部があります。(首巻29頁、11巻60頁)

諸注釈書の説が簡単に記された部分で、仙覚の『萬葉集註釈』から木村正辞の『美夫君志』まで、かなり時代的に幅広く取り上げています。

江戸時代の改訓が定説になっていることもあるので、訓の部と合せて見ることで、現在一般的な訓が、いつからあるものなのかを知ることができます。

ただし、掲載されているものは代表的な注釈書だけですし、全ての説が網羅されているわけではありません(首巻18頁~)。かならず元の注釈書にあたって全文を確認する必要があります。

採用された注釈書の本文も、現在からすると問題があったりするので、諸説の部は参考程度に見ておくのが良いでしょう。

⑥上欄の内容

上段(上欄)には様々な補足事項が書かれています。(首巻32頁)

本文と訓の存否や体裁、書入、また、萬葉集以外の古書に引用されている歌が挙げられています。(首巻17頁、10巻2頁19頁、11巻63頁)

本文や訓の異同でよくわからないことが書いてあると思ったら、上欄に説明がある、なんて場合もあるので、何が書いてあるかぐらいは、確認しておきましょう。

必要があれば、古書に引用された万葉歌については、渋谷虎雄の『万葉和歌集成』で調べ直しておいた方がいいでしょう。

○渋谷虎雄『古文献所収万葉和歌集成』桜楓社

実践2395番歌

ではここで、おさらいも兼ねて、改めてもう一首、校異を採ってみたいと思います。

巻第11の2395番歌の校異を採ってみましょう。

底本の確認

寛永版本には次のようにあります。

行行不相妹故久方天露霜沾在哉

ユケト〳〵アハヌイモユヘヒサカタノアマツユシモニヌレニタルカナ

『校本萬葉集』十八巻の歌番号索引で、2395番歌を引くと、⑦⑭とあるので、『校本萬葉集』の七巻と十四巻を用意します。

校合本一覧の作成

それぞれの2395番歌の鼇頭はこのようになっています。

⑦嘉神西

文細温

矢京

無附

⑭類´宮

近

ここには類の上にダッシュがついていますね。さっそく謎の記号がでてきました。14巻は新増補なので、11巻の新増補の巻頭に戻り、説明を探しましょう。11巻11頁に説明があります。

『古葉略類聚鈔』の一部は、後から補われているという理由で、校合対象から外されていました。新増補では、原本に忠実な補写と認められるため、この部分の校異を挙げることにしています。その祭、もとの古と区別するため、古´が略記号となっています。

さらに、元暦校本、尼崎本、金沢文庫本の影写と、檢天治本も校合に加えられ、略号を´付としています。

さて問題の類´ですが、これは『類聚古集』に漏れているが、『類聚萬葉』に収められていて、その訓を知ることができる116首を校合し、略号を類´としたものです。これだけの説明だと、『類聚古集』がどんな状態で、『類聚萬葉』とどんな関係にあるのかよくわかりませんが、『類聚古集』の解説を読めば、詳しく知ることができます。11巻55頁によると、「類聚古集」は二十巻の本なのですが、巻第九・十・十八・二十が欠けています。

『類聚萬葉』は、『類聚古集』から漢字本文を省いた抄出本で、『類聚古集』の順番のまま訓が抜き出されており、『類聚古集』で欠けていた巻第九・十の歌がこれによってわかるようになりました。よって類´は、「類聚萬葉」によって知ることができる『類聚古集』の訓ということになります。これは漢字本文を省いているので、活字無訓本の逆で、本文の校合では数に含めないようにしましょう。

⑦嘉神西文細温矢京無附⑭類´宮近

一覧にした略号から、神は紀に直します。

また、温があるので陽も足します。矢がありますが近もあるのでこれはそのままでいいですね。

廣瀬本と寛永版本を足しておきます。

順番を並び替えておきましょう。

嘉/廣類´/宮細無/西紀/陽温/文矢近京附寛

本文の確認

それでは本文の異同です。

⑦(一)行。嘉、神、西、細、温、矢、京、「〻」。

(二)沾。嘉、西、神、矢、「沽」。

⑭(一)行。宮、「〻」。

(二)沾。近、底本ニ同ジ。

廣瀬本「行〻不相妹故久方天露霜沽在哉」

行と沾に異同がありますね。整理すると、次の様になります。

「行〻」嘉/廣/宮細/西紀/陽温/文矢近京

「行行」//無///附寛

「沾在哉」//宮細無//陽温/文近京附寛

「沽在哉」嘉/廣//西紀//矢

『類聚萬葉』は訓だけの本なので、最初に省いておきましょう。

一覧にした諸本の内、嘉、神、西、細、温、陽、矢、京、宮、廣は踊り字となっています。

同じように、嘉、西、神、矢、廣は「沽」の字となっています。

校異に上っていないものは、底本の寛永版本と同じということです。

温と陽、矢と近はセットにしますが、「沾」の字では、近が底本に同じとあるので、矢と近が別々になっています。

初句の「行行」の二文字目が、踊り字となっているものが多いですね。踊り字とするか否かは書写する人の意識次第なところもありますが、諸本の流れ的には、踊り字だったものを、活字無訓本が正字に直し、その影響で附訓本も寛永版本も「行行」の表記となったのでしょう。

「沾」「沽」は、仙覚が校訂した後も混乱していますね。字形が近いので、仕方ないでしょう。

訓の確認

続いて訓の異同です。

⑦(い)ユケト〳〵。嘉、「ゆけ〳〵と」。細、「ユケ〳〵ト」。

(ろ)アハヌイモユヘ。西、温、「アハヌイモユヱ」。神、「アワヌイモユヘ」。

(は)アマツユシモニ。京、「マ」ノ下ニ赭「ノ」アリ。

(に)ヌレニタルカナ。細、「在」ノ左ニ「ケル」アリ。神、訓ノ下ニ「モ古本」アリ。西、「ナ」ノ右ニ「モ古―」アリ。温、訓ノ下ニ「モ古イ」アリ。京、「在哉」ノ左ニ赭「ケルカモ古本」アリ。

⑭(い)ユケト〳〵。類´、「ゆけ〳〵と」。但、圖書寮本ハ「け」ノ下ニ○符アリ。右ニ「と」アリ。宮、「ユケ〳〵ト」。

(ろ)アハヌイモユヘ。類´、「あはぬ物ゆへ」。

(は)ヌレニタルカナ。類´、「ぬれにけるかも」。宮、「在」ノ左ニ「ケル」アリ。

廣瀬本「ユケト〳〵アハヌイモユヘヒサカタノアマツユシモニヌレニタルカモ」

いろいろごちゃごちゃ書いてありますね。ぱっと見ではよくわかりませんが、整理すればちゃんと理解することができます。

順番に見ていきましょう。

「ユケト〳〵」/廣//西紀/陽温/文矢近京附寛

「ゆけ〳〵と」嘉/類´////

「ゆけ○〳〵と」/類´(圖書寮本)////

「ユケ〳〵ト」//宮細///

活字無訓本は訓がありませんので、最初に省いておきます。

「ゆけどゆけど」は、「ゆけゆけど」と両方が古くからあったようですね。仙覚寛元本では「ゆけゆけど」ですが、文永本では「ゆけどゆけど」に変更していることがわかります。

『類聚萬葉』には「但、圖書寮本ハ~」と色々かいてあります。そこで、『類聚萬葉』の諸本解説を見ると、「書陵部本を底本にお茶の水図書館本を参考にしつつ(内閣文庫本は仙覚新点の影響あり)校合に加え」たとあります。どういう校合状況がよくわかりませんが、宮内庁書陵部の図書寮本は「ゆけゆけと」の本文でありながら、「ゆけとゆけと」の影響を受けて、補入されているということでしょう。

確認してみると、確かにそうなっていました。

以下にリンクを貼っているので、是非確認してみてください。

類聚万葉 恋下 六十五首 927番歌

万葉類聚(53コマ左2行目)

宮内庁書陵部 書陵部蔵マイクロデジタル変換 501・670

DOI:10.20730/100233519

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100233519/viewer/53

「アハヌイモユヘ」嘉/廣/宮細///文矢近京附寛

「アハヌイモユヱ」///西/陽温/

「アワヌイモユヘ」///紀//

「あはぬ物ゆへ」/類´////

「アハヌイモユヘ」の異同は、『類聚萬葉』がモノとなっていますが、漢字本文からしてもイモがよいでしょう。

ユヘかユヱかは仮名遣いの違いですね。

「アマツユシモニ」嘉/廣類´/宮細/西紀/陽温/文矢近附寛

「アマノツユシモニ」/////京

「アマツユシモニ」の異同は、京大本が「アマのツユシモ」と、ノを赭が補っています。

「ヌレニタルカナ」嘉//宮細/西紀/陽温/文矢近京附寛

「ヌレニタルカモ」/廣//西(古―)紀(古本)/陽温(古イ)/

「ヌレニケルカナ」/廣(書入)/宮(書入)細(書入)///

「ヌレニケルカモ」/////京(古本)

「ぬれにけるかも」/類´////

「ヌレニタルカナ」の異同は、廣瀬本が「ヌレニタルカモ」、『類聚萬葉』が「ぬれにけるかも」となっている以外は、諸本「ヌレニタルカナ」で異同はありません。ただし、書き入れで「ヌレニタルカモ」「ヌレニケルカナ」「ヌレニケルカモ」の本文が示されています。

一つの写本に訓は必ず一つということはなく、書入れによって複数の訓があることもあります。こういう時にどう示すと良いのか、悩むところではありますが、勝手に一つに絞ることはせず、まずは細かく取り上げておくのが良いでしょう。書き入れられた時期や内容によっては、あまりその書入れに価値がない場合もあるので、整理の視点や目的次第ですが、慎重に校異をとるに越したことはありません。

神宮文庫本や細井本の、「在」ノ左ニ「ケル」アリ。というのは、次のような状態をさしています。

こういった場合には漢字本文と訓が密接なので、必要に応じて示し方には工夫が必要になりますね。

諸説の確認

諸説はどうせ注釈書を追うことになるので、参考程度ですが、一応確認しておきましょう。

新増補には諸説は上がっておりませんが、正編にあります。

2395番歌では代初と略の説が挙がっています。注釈書の略号は1巻29頁にあるので確認してください。

○ユケト〳〵。代初、「ユキユキテ」。

○アマツユシモニヌレニタルカナ。略、「アメノツユシモニヌレニケルカモ」。

代匠記初稿本は「ユキユキテ」、萬葉集略解は「アメノツユシモニヌレニケルカモ」だそうです。

幸い国立国会図書館デジタルコレクションに画像が公開されているので、これで確認してみました。

契沖全集. 第3巻 万葉代匠記 3(132コマ)

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/979064/132

初稿本では、「ゆきゆきて」とよんで、意味は「ゆけどゆけど」であろうかとしています。

精撰本でも、「ゆきゆきて」と読むべきかと疑問にし、『伊勢物語』を例に、意味が異なるので「ゆけどゆけど」が良いとしていますね。

『校本萬葉集』だけを見ていると、契沖はユキユキテを良しとしているように読み取れますが、意味としては「ユケドユケド」が良いというのが契沖の説ですね。

略解は『日本古典全集』本で確認しますが、「あめのつゆじもに。ぬれにけるかも。」と確かにあります。

万葉集略解. 巻11(16コマ)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570329

日本古典全集. 萬葉集略解 5(59コマ)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1019565

『日本古典全集』本は、参考として他の注釈書の説も書かれています。これによると『萬葉集新考』がマテドマテド、『萬葉考』はヌレニタルカモだそうです。『萬葉集新考』は『美夫君志』よりも後なので、ギリギリ諸説に含まれなかった注釈書です。

『万葉考』は諸説に採用されている注釈書ですが、「ヌレニタルカモ」は挙がっておりません。首巻20頁の諸説取捨の標準、其一によると、「注釈書の文中に著者が特に説明を加へて居るものゝみを採る事とした。」とあるので、採択されなかったのでしょう。

賀茂真淵全集. 第3(533コマ)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/898689

こういうことがあるので、注釈書は横着せずに片端から確認しましょう。

『万葉事始』や茂野智大氏作成の「『萬葉集』注釈書 注釈対象巻別一覧」によって、どんな注釈書があるのかを把握することができます。

○『萬葉集』注釈書 注釈対象巻別一覧

上欄の確認

さて、上欄も確認しておきましょう。

正編には何も書かれていませんが、新増補にはあります。

『古今和歌六帖』と、『夫木和歌抄』の歌が挙がっています。

六帖、第五「ゆきゆけとあはぬ妹ゆへ久かたの秋の露霜ぬれにけるかも」

夫木、第卅五「いけと〳〵あはぬいもゆへひさかたのあまつゆしもにぬれにたる哉」

ここには国歌大観番号がありませんが、『古今和歌六帖』は第五帖の「来れど逢はず」3040番。『夫木和歌抄』は巻第35の雑部17、妹、「題しらず、人丸」16607番です。

必要に応じて、『古今和歌六帖』については『和歌文学大系』などで確認しておきましょう。

○古今和歌六帖輪読会(代表:平野由紀子) 著『古今和歌六帖全注釈』

○室城秀之(2020)『古今和歌六帖(下)』(和歌文学大系46)明治書院

ちなみに、渋谷虎雄の『万葉和歌集成』で確認してみると、19もの資料にこの歌が引用されていることがわかります。

古今六帖、柿本集、顕注密勘、寂恵筆本古今和歌集、夫木抄、古今秘注、古今秘注抄、類聚万葉、師説自見集、破窓不出書、万葉抜書、宗祇抄、一葉抄、万葉類葉抄、古今集本歌証歌、古今栄雅抄、詠歌大概抄、秀歌大略抄、纂題和歌集

六帖や夫木抄の他、類聚万葉もありますね。

萬葉集の注釈書類、古今集関係書、歌学書と、様々ではありますが、歌の享受・受容などを考える上で資するところが大きいです。目的次第では確認必須となりますね。

この内、『柿本集』は確認しておきたいところです。

『柿本集』も異本が幾つかあるのでややこしいのですが、群書類従本に同歌と見られるものがあります。

行ゆけとあはぬ物ゆゑ久堅の朝露しもにうるひぬるかな

「群書類従. 第295-296」(77コマ)

国立国会図書館デジタルコレクション

DOI:10.11501/2559149

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2559149

これはだいぶ違う歌になっていますね。

「アマツユ」が「朝露」になっており、結句も「ヌレニタルカナ」ではなく、「うるひぬるかな」となっています。ここまで違うと扱いが難しいのですが、重要な資料となります。

一応こうした注釈書や諸文献の説を、校異に含めて示す方法もあります。

「ユケト〳〵」/廣//西紀/陽温/文矢近京附寛

「ゆけ〳〵と」嘉/類´////

「ゆけ○〳〵と」/類´(圖書寮本)////

「ゆきゆけと」六帖、柿本

「いけと〳〵」夫木

「ユケ〳〵ト」//宮細///

「ゆきゆきて」代初、代精

諸本と注釈書を別々に扱うと、諸説の整理と検討をしている内に、諸本の状況が切り離されて、校異は採ったけど検討の際に考慮されていないなんて状況も意図せず起こったり、起こらなかったりします。

少なくとも、校異を取ったら終わりではなく、その用字法や他例の捜索など、論を展開するための出発点であるということを心に刻んでおきましょう。

おわりに

複雑で難しくもありますが、繰り返し校異をとっている内に、慣れてもくるでしょう。

まずは正しく引くこと、そして、「引いてはみたけれど…」に留まらないように、記号を理解し、諸本の状態を正しく整理して、歴史的な流れや系統を捉えていきましょう。

必要に応じて首巻や巻頭の解説、諸本の解説を読み、理解を深めてゆくことが肝要です。

今回紹介しきれなかった注意事項や諸本のあれこれもまだあります。

ただ、いずれも、解説に書いてあるので、繰り返しになりますが、わからないことがあれば、首巻や、新増補であれば11巻の巻頭に立ち戻りましょう。

自力で校異を取るために必要な情報は、そこにあります。

また、校異の結果については、なるべく諸本のそれぞれを確認してください。影印やデジタル公開されている諸本もあります。

諸本の実際の状況を確認すると、校本には記載されていないあれこれに気付くこともあります。

『校本萬葉集』の記述が正しいかを確認することも、重要な作業です。

動画では、巻第11の2395番歌について、デジタル公開されている画像をもとに、実際の記述がどうなっているのかも確認していますので、興味のある方はご視聴いただけると幸いです。