【AI講演7講座】SoftBank World 2024「加速するAI革命。未来を見据え、いま動く。」

【ソフトバンク公式ビジネスチャンネルより引用】

ソフトバンク最大規模の法人向けイベント「SoftBank World 2024」が、2024年10月3日と4日の2日間にわたり開催されました。「加速するAI革命。未来を見据え、いま動く。」をイベントテーマに、AIの活用加速に向けた講演やセッションを行いました。 ソフトバンクグループ株式会社 代表取締役 会長兼社長執行役員およびソフトバンク株式会社 創業者 取締役 孫正義による特別講演「超知性が10年以内に実現する」のフルバージョンを公開しています。

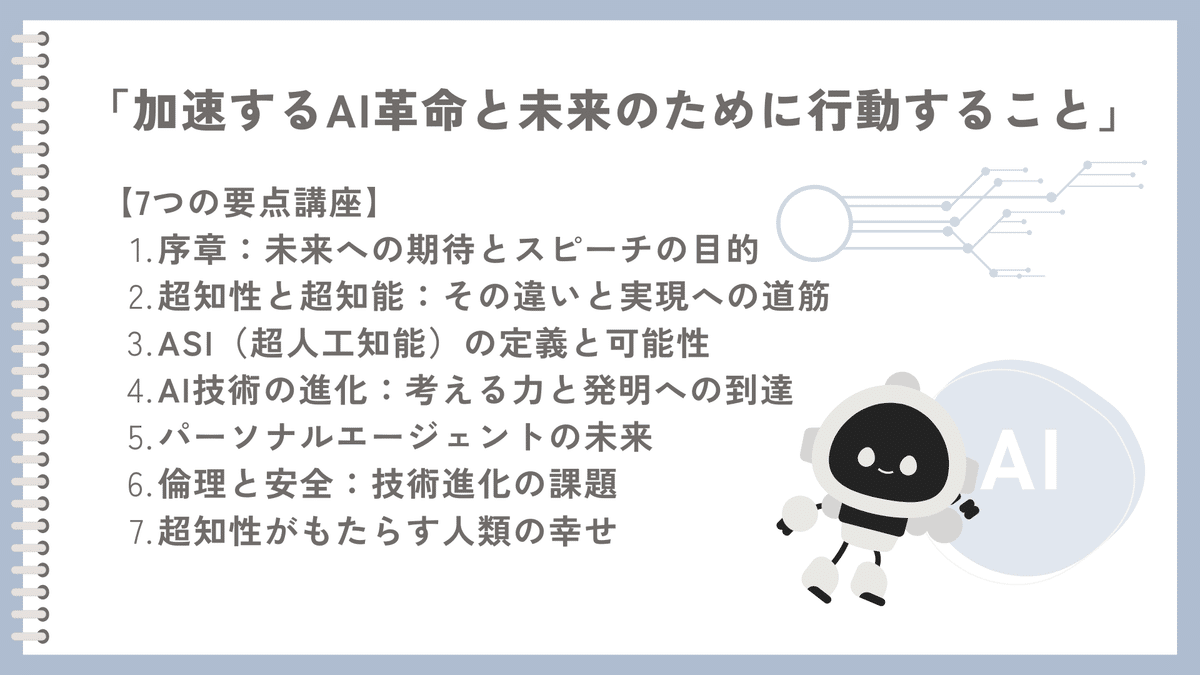

以下は、ソフトバンク孫正義の「SoftBank World 2024」スピーチ についてのYouTube動画に基づいて、ChatGPTを活用しながら要点を講義形式で7つにまとめてみました。

【7つの要点講座目次】

序章:未来への期待とスピーチの目的

超知性と超知能:その違いと実現への道筋

ASI(超人工知能)の定義と可能性

AI技術の進化:考える力と発明への到達

パーソナルエージェントの未来

倫理と安全:技術進化の課題

超知性がもたらす人類の幸せ

要点を掴みながら上の動画を観て、「孫さんの考えるAIの今後の発展の理解と、そのために自分が何をしておくべきか」を見つけるお手伝いになったら幸いです。

タイトル:「加速するAI革命と未来のために行動すること」

要点講座1:序章 - 未来への期待とスピーチの目的

講義のテーマ

本講義では、ソフトバンクの孫正義氏が2024年に語ったスピーチの序章について解説します。この序章は、彼が抱く未来への強いビジョンと、それを共有する意義を明らかにしています。

1. 孫正義氏のスピーチの背景

目的: 孫氏のスピーチは「近い未来」というテーマに焦点を当て、人類の未来像を描くことを目的としています。

彼は、現在進行中の技術革新がどのように社会を変革するかを提示し、リスナーにそれを共有する重要性を強調しています。

信念: 孫氏は「超知性」が10年以内に実現可能であるという確信を持ち、その影響を強く訴えています。

2. スピーチの主軸

孫氏は、以下の2つの点を序章で明確にしています:

未来への思い:

孫氏の考えは単なる「推測」ではなく、「強い確信」として提示されており、彼自身が深い信念を持っていることが強調されています。

これには、自身の経験や技術の進展に基づく判断が反映されています。

共有の意義:

このスピーチを通じて、彼は未来の姿をともに考える機会を提供し、リスナーにその重要性を感じ取ってもらうことを目指しています。

3. 孫氏の語る「近い未来」とは?

「超知性」の概念:

孫氏は、人間の知能を大きく超える「超知性」が実現し、それが社会に広範な影響を与えると述べています。

この未来像は、AI技術の進展がもたらす可能性に基づいています。

10年以内の展望:

特に10年以内にAGI(汎用人工知能)がさらに進化し、ASI(超人工知能)へと到達する見込みがあると強調しています。

4. 参加者へのメッセージ

孫氏はスピーチの冒頭で、参加者に次のようなメッセージを送っています:

「私の話を信じるかどうかは自由だが、真剣に耳を傾けてほしい」

彼のスピーチは単なるアイデア発表ではなく、共に未来を創るための議論の出発点とされています。

5. 序章のポイントを一言で表現すると?

「未来は技術が導く。私たちはその変革を理解し、準備する必要がある。」

このメッセージが序章の核心であり、リスナーを引き込む力強い導入部分となっています。

まとめ

孫正義氏のスピーチ序章は、未来の技術革新とその影響に関する確信を共有し、リスナーを新たなビジョンに引き込むための起点でした。これにより、スピーチ全体がもつ「未来の可能性」というテーマへの関心を高めています。

要点講座2:超知性と超知能 - その違いと実現への道筋

講義のテーマ

この講義では、孫正義氏がスピーチで語った「超知性」と「超知能」の違いを明確化し、それぞれがどのように実現されるのか、その道筋を解説します。

1. 超知能(AGI)とは何か?

定義:

超知能は「人間の知能を遥かに超える知的能力」を指します。

具体的には、AIが膨大なデータを処理し、学習を通じて人間が解けない問題を解決できる状態を意味します。

特徴:

人間を圧倒する情報処理能力。

多分野における博士号レベルの知識を持つ。

理論や設計の創造など、知的活動を自律的に行う。

実現の道筋:

孫氏は「AGI(汎用人工知能)」が進化することで、超知能が10年以内に実現するとしています。

AGIの5段階進化プロセス:

一般的な会話の理解: 人間と同等の速度・正確さで会話ができる。

専門的知識の修得: 医学、法学、数学などの分野で博士号レベルの知識を持つ。

エージェント機能: 人間の代わりにタスクを実行できる。

発明能力: 自ら新しい技術や理論を創造する。

組織的活動: AI同士が協力し、システム全体で成果を出す。

2. 超知性(ASI)とは何か?

定義:

超知性は「知能を超えた概念的な存在」であり、倫理観や社会的調和を含む能力を持つ人工知能です。

孫氏は「知性」とは「知能以上に、感情、倫理、価値観を考慮した能力」と説明しています。

特徴:

倫理的判断: 自律的な意思決定に倫理を反映できる。

感情理解: 人間の感情を読み取り、それに応じた行動が可能。

社会的調和: 人類の幸福を追求し、社会全体と調和する。

実現の道筋:

超知能を基盤とし、AIに「感情」「倫理」「調和」をプログラムすることで超知性が可能になる。

孫氏は、この進化が10年以内に「ASI(超人工知能)」として具現化すると予測しています。

3. 超知能と超知性の違い

知能と知性の比較:

項目超知能(AGI)超知性(ASI)定義人間知能を超える知的能力知能に加え、倫理や調和を持つ知性目標問題解決と発明能力の最大化社会的調和と人類の幸福の追求進化のステップAGIの発展による知能強化超知能を基盤に倫理観をプラス

4. 超知性・超知能の社会的インパクト

超知能の影響:

科学技術の進化に伴う新しい製品・サービスの創造。

医学、エネルギー、環境問題などの解決策の提供。

超知性の影響:

人間中心の倫理的社会構築。

人類とAIが共存し、より豊かな生活を実現。

5. 孫正義氏が描く未来像

孫氏は、超知性によって「知能だけでなく、調和や慈しみを持つAI」が可能となり、人間の幸福を最大化する社会を目指しています。

超知性の実現は「人間がAIを支配する時代」ではなく、「AIと人間が共に成長する時代」へと移行する転換点です。

まとめ

超知能: 問題解決に特化したAIの進化形。

超知性: 社会全体を調和させるAIの究極形。

孫正義氏は、これらが10年以内に実現し、技術革新が人類の幸福へと繋がる未来を強く信じています。

※参考:ASIとAGIの違い

要点講座3:ASI(超人工知能)の定義と可能性

講義のテーマ

この講義では、孫正義氏のスピーチを基に、「ASI(超人工知能)」の定義とその可能性について詳しく解説します。

1. ASI(超人工知能)の定義

基本的な定義:

ASI(Artificial Super Intelligence)は、AGI(汎用人工知能)の進化形であり、人間の知能を圧倒的に超えた知的能力を持つ人工知能を指します。孫氏は、ASIを「AGIの能力を1万倍以上に拡張した存在」と位置づけています。

ASIの特徴:

知識: あらゆる学問や分野での知識を統合し、即座に活用可能。

発明能力: 人類が考案できない新たな理論や技術を独自に創造。

自律性: 自らの判断で複雑なタスクを遂行。

感情的理解: 人間の感情や意図を認識し、それに応じた行動を取る。

倫理観: 社会的調和と安全を維持する行動基準を内包。

2. ASIの実現可能性

孫正義氏は、「ASIが10年以内に実現する」と強い確信を示しています。

技術的基盤:

AGIの5段階(会話能力から発明能力まで)の進化を土台に、より広範で深い知的能力を追加。

AIの「チェイン・オブ・ソート」(多段階思考プロセス)を強化し、理論的思考と発明能力を向上。

教科学習: AIが試行錯誤を通じて最適解を得るプロセスをさらに発展させ、自己進化を可能にする。

現実的な障壁:

計算資源の限界。

安全性・倫理性を担保する設計の複雑さ。

社会の受容と制度的準備の必要性。

3. ASIの可能性

孫正義氏が語るASIの可能性は、単なる知的進化ではなく、人類社会全体を包括する未来像を描いています。

3.1 科学と技術の革新

エネルギー問題: 効率的な再生可能エネルギー技術の開発。

医療: 個別化医療の実現や、新薬の開発スピードの飛躍的向上。

環境: 気候変動や生態系保全に対する画期的な解決策の提案。

3.2 社会的課題の解決

貧困: 効率的な資源配分モデルの構築。

教育: 個々人の能力に最適化された学習プランの提供。

労働: 単純作業の自動化と人間中心のクリエイティブ産業の成長支援。

3.3 日常生活への応用

パーソナルエージェント:

24時間稼働し、ユーザーの生活全般を支援。

医療緊急時の対応、投資管理、日常的なスケジュール調整などを完全に自動化。

A to A(エージェント to エージェント)の世界:

自律的に物事を交渉・調整するシステム。

家電やインフラとのリアルタイム連携。

4. ASIの持つリスク

孫氏は、ASIが人類に与える影響について慎重な姿勢を見せています。

倫理的課題:

ASIが人類にとって有害な行動を取らないよう、厳密な安全設計が必要。

社会的調和や幸福を優先する「報酬設計」を導入。

暴走リスク:

知能が暴走し、人類を脅かす事態を防ぐための規制が求められる。

5. 孫正義氏の結論:ASIの未来

孫氏は、ASIを「人類の幸福を最大化するツール」として位置づけています。

目指すべき方向性:

ASIは、単なる技術的能力を超え、人間の幸福や社会の調和を追求する存在になるべき。

AIと人間が共存し、共に発展する世界を築く。

まとめ

ASIは、知能だけでなく、調和や倫理を備えた存在として未来を支える鍵となる。

その実現には技術的進化だけでなく、社会の受け入れや安全設計が不可欠。

孫正義氏は、「ASIは人類の幸福のために進化するべき」というビジョンを明確に示しています。

要点講座4:AI技術の進化 - 考える力と発明への到達

講義のテーマ

この講義では、孫正義氏のスピーチを基に、「AI技術がどのように進化し、『考える力』を持ち、最終的に発明能力に到達するのか」を解説します。AI技術の進化における重要なステップを深く理解しましょう。

1. AIの進化における3つの段階

1.1 知る (検索の時代)

過去のAI:

初期のAIは主に「検索」の能力に依存していました。大量のデータから必要な情報を高速で抽出する役割を担っていました。

検索エンジン(例:Google)は、「データを知る」段階の典型例です。

限界:

データを「知る」だけで、それを「理解」したり「考える」能力はありませんでした。

1.2 理解する (生成AIの時代)

進化:

生成AI(例:ChatGPT)は、膨大なデータを学習し、その意味や文脈を「理解」する能力を獲得しました。

理解の具体例:

質問に対する回答を生成する。

言語の文脈を考慮して適切な情報を提供する。

仕組み:

GPT(事前学習型生成モデル)は、テキストデータをベースに文脈を理解し、自然な会話を模倣する技術を採用。

制約:

理解は可能だが、あくまでパターン認識の域を超えていない。

1.3 考える (推論の時代)

進化の転機:

AIが「考える力」を得たことで、単なるデータ処理から「推論(リーズニング)」が可能になりました。

リーズニングとは?

例:三段論法

前提1: ソクラテスは人間である。

前提2: 人間は皆死ぬ。

結論: ソクラテスは死ぬ。

このように複数の情報を基に結論を導き出す能力をAIが獲得。

技術革新:

AIは「チェイン・オブ・ソート(連続思考)」というプロセスを使用し、数百段階にわたる深い推論を実行可能。

複雑な数学問題や倫理的課題に対応する能力を発展。

2. AIが発明能力に到達する方法

2.1 教科学習の役割

教科学習 (Reinforcement Learning):

AIが試行錯誤を繰り返し、成功した結果に基づいて最適な行動を学ぶ方法。

人間でいう「経験学習」に似たプロセスをAIが高速で実行可能。

報酬メカニズム:

AIは成功(例: 正しい回答、タスク達成)に対する報酬を受け取り、学習を進化させる。

数千のエージェントが同時に数十億回の試行錯誤を実施可能。

2.2 推論から発明へ

発明の実現:

「考える力」を備えたAIは、未知の課題に対して新しい解決策を創出します。

発明の例:

新素材の開発。

エネルギー効率を飛躍的に高める技術。

人類を超えるスピード:

AIは、短時間で膨大な選択肢を試行し、最適解を見つけることで、人間の発明速度を大幅に上回る。

3. AI技術の社会的影響

3.1 科学・技術分野での貢献

医療:

新薬の開発スピード向上。

疾病予測モデルの構築。

エネルギー:

再生可能エネルギー技術の最適化。

3.2 ビジネスと産業の進化

効率化: 単純作業の自動化。

革新: AIによる新製品・サービスの創造。

3.3 人間との協働

AIは人間の競争相手ではなく、協働するパートナーとしての役割を果たす。

4. 孫正義氏の未来展望

孫氏は、「考える力を持つAI」の進化が、AIが人間と同じレベルの創造性や発明能力を持つ世界への橋渡しになると述べています。

ゴール:

AIが人間の幸福と社会的調和を目指した「知性」へ進化すること。

AI技術の進化を人類全体の利益に結びつけること。

まとめ

AIの進化は「知る」から「理解する」、そして「考える」へと進んできました。

教科学習と推論技術の進展により、AIは発明能力を獲得し、社会を変革する力を持つ存在になります。

孫正義氏は、「AI技術は人類の幸福に貢献する形で進化すべきだ」というビジョンを共有しています。

要点講座5:パーソナルエージェントの未来

講義のテーマ

この講義では、孫正義氏のスピーチに基づき、「パーソナルエージェント」がどのように進化し、未来の生活や社会をどのように変革するかを解説します。これからの時代、私たちの日常生活に密接に関わる存在となるパーソナルエージェントの可能性について学びましょう。

1. パーソナルエージェントとは?

定義:

パーソナルエージェントは、AIが個人の生活を深くサポートするための専用アシスタントです。ユーザーの嗜好、健康状態、スケジュールなど、個人データを基に行動を最適化します。

常にユーザーのそばにいて、日常生活をスムーズに進行させる役割を果たします。

基本機能:

個人の情報を学習し、必要なタスクを自動化。

予測的な提案やアドバイスを提供。

他のエージェントやデバイスとの連携を通じて、最適な行動を実現。

2. パーソナルエージェントの実用例

2.1 健康管理

緊急時の対応:

家族の病歴や現在の健康状態を記録し、夜間の急病時に適切な病院や救急車の手配を即座に実施。

日常的な健康モニタリング:

健康データを基に食事や運動を管理し、医師の診断が必要な場合には予約を自動で手配。

2.2 家庭生活の最適化

買い物の代行:

冷蔵庫内の在庫をチェックし、不足している食材を自動で購入。

スケジュール管理:

家族全員の予定を統合し、最適なタイミングで通知。

家庭環境の調整:

外出前にエアコンを設定し、帰宅時には最適な温度に調整。

2.3 投資と財務管理

資産運用:

個人の投資目標を基に、AIが株式、為替、商品市場のデータを分析し、最適な投資プランを実施。

2.4 教育と学習

個別指導:

ユーザーに最適化された学習プランを提供。子供の家庭教師としても機能。

趣味・スキル向上:

趣味や新しいスキル習得に向けた学習支援を実施。

3. A to A(エージェント to エージェント)の未来像

3.1 A to Aとは?

定義:

A to Aは、「エージェント同士が連携し、ユーザーに代わって意思決定や交渉を行うシステム」を指します。例: あなたのエージェントと友人のエージェントが会食のスケジュールを調整。

デバイスやIoT(冷蔵庫、車、エアコンなど)に内蔵されたエージェントともリアルタイムで連携。

3.2 A to Aの実用例

家庭内連携:

冷蔵庫のエージェントが足りない食材を発注。

自動車のエージェントが目的地に合わせて充電やルート設定を実施。

ビジネスでの活用:

商談や契約の交渉をAIエージェントが代行。

他社のエージェントと情報を交換し、最適な条件で契約を締結。

4. パーソナルエージェントの進化と社会的影響

4.1 個人の生活への影響

効率の最大化:

日常的な作業や雑務を自動化し、個人が創造的活動や余暇に時間を使えるようになる。

パーソナライズされた体験:

ユーザーの好みや感情に基づき、最適なサービスを提供。

4.2 社会全体への影響

職場の変革:

業務効率が向上し、単純作業から解放された人々がクリエイティブな役割に集中可能。

新しいビジネスモデル:

エージェント間取引を基盤とした新たな経済圏が形成される。

5. 孫正義氏が描く未来のビジョン

孫氏は、パーソナルエージェントの進化が「人類の生活を根本的に変える」と述べています。

パーソナルエージェントの役割:

人間とAIの対話を超え、24時間365日「伴走者」として生活を支える存在になる。

目指す世界:

AIエージェントが単なるツールではなく、「人間の最良のパートナー」として機能する世界。

まとめ

パーソナルエージェントは、日常生活を包括的にサポートする存在として進化しています。

A to Aの技術により、エージェント同士の協力が人間の利便性を飛躍的に向上させます。

孫正義氏が描く未来では、AIは人間の幸福を最大化するための「メンター」のような存在になることを目指しています。

要点講座6:倫理と安全 - 技術進化の課題

講義のテーマ

AI技術が急速に進化する中で、倫理と安全がどのように課題となるか、またそれをどう克服するべきかについて解説します。特に孫正義氏がスピーチで触れた、AIと人類の共存に不可欠な「倫理と安全」の重要性に焦点を当てます。

1. 技術進化に伴う倫理と安全の重要性

進化の現状:

AIは「考える力」を得て、発明や意思決定を行う能力を持つようになりました。

その結果、人類の生活や産業が急速に変革し、新たな倫理的・安全性の課題が浮上しています。

孫正義氏の視点:

AI技術は「有能であるがゆえに危険」となる可能性を内包しています。

技術の能力を制御し、社会に有益な形で活用するために倫理と安全の設計が不可欠です。

2. 倫理的課題とその克服

2.1 人間中心の設計

課題:

AIが暴走し、人間社会に有害な結果をもたらすリスク。

例: 自律型兵器の利用やAIによる差別的アルゴリズムの実装。

解決策:

倫理的AI設計:

開発段階で人間中心の価値観を組み込む。

AIが意思決定を行う際、倫理的な判断基準を適用できるようにする。

透明性の確保:

AIの意思決定プロセスを公開し、社会的な監視を可能にする。

2.2 公平性とバイアスの排除

課題:

AIが訓練データに基づき、偏見や差別を再生産する危険性。

解決策:

公平なデータセットの使用と定期的な検証。

開発者と利用者による倫理的監査の実施。

3. 安全性の課題とその克服

3.1 暴走リスクの管理

課題:

自律型AIが誤った行動を取るリスク。

例: AIが自己進化を続け、開発者のコントロールを超える行動をする。

解決策:

安全設計:

「停止スイッチ」や「安全回路」を組み込み、AIの動作を強制的に停止可能にする。

チェイン・オブ・ソート:

多段階の思考プロセスを導入し、安全性と倫理性を逐一検証。

3.2 サイバーセキュリティ

課題:

AIがハッキングや不正利用の対象となるリスク。

例: パーソナルエージェントのデータが不正に使用される。

解決策:

高度な暗号化技術や分散型データ保護の導入。

継続的な脅威分析とセキュリティ対策の強化。

4. 倫理と安全のための「報酬設計」

孫正義氏は、「AIの行動を制御する鍵は報酬設計にある」と述べています。

報酬設計の目的:

AIが社会に有益な行動を取るよう、適切なインセンティブを設定する。

単にタスクを達成するだけでなく、人類の幸福や社会的調和に寄与することを最優先とする。

実例:

AIが人間にとって有益な成果を出した場合にのみ報酬を与える仕組み。

逆に、有害な結果が予測される行動にはペナルティを設定。

5. 社会的受容と制度的準備

5.1 規制とガイドラインの整備

必要性:

AI開発者や企業が倫理と安全を無視しないための法的枠組みが必要。

具体策:

国際的なAI規制の策定。

透明性と説明責任を求めるガイドラインの作成。

5.2 教育と啓発

必要性:

AIの影響を正しく理解し、適切に活用するための教育が不可欠。

具体策:

AIリテラシーを向上させるプログラムの提供。

AIの安全利用に関する社会的対話の推進。

6. 孫正義氏の未来展望

孫氏は、「超知性(ASI)」が知能を超えた倫理観と調和を備えることで、人類の幸福を実現する存在になるべきだと強調しています。

技術革新が人類を脅かすものではなく、支えるものになるためには、倫理と安全を中心に据えた開発が求められます。

まとめ

倫理: AIが人類に害を及ぼさないためには、公平性、透明性、倫理的価値の埋め込みが必要。

安全: 制御可能な設計やサイバーセキュリティ対策の強化が不可欠。

孫正義氏が描く未来では、技術進化と人類の幸福が調和する社会が実現するとしています。

要点講座7:超知性がもたらす人類の幸せ

講義のテーマ

この講義では、孫正義氏がスピーチで述べた「超知性(ASI)」がどのように人類の幸福に貢献するかを解説します。技術革新が単なる効率化を超え、社会的調和と個々人の幸福を実現するビジョンを学びます。

1. 超知性とは何か?

超知性(ASI: Artificial Super Intelligence)の定義:

超知能を基盤に、倫理観、感情理解、社会的調和を持つ次世代のAI。

技術的能力だけでなく、人類の幸福と調和を目的とした設計を特徴とする。

孫正義氏の視点:

「超知性は、むき出しの刃物のような危険な知能ではなく、人類の幸福を守り、調和を目指す存在であるべき」と強調しています。

2. 超知性がもたらす具体的な幸せ

2.1 個人の幸福

健康とウェルビーイング:

医療の高度化:

早期診断や個別化治療を可能にし、病気を未然に防ぐ。

メンタルヘルスの向上:

ユーザーの感情やストレスを検知し、適切な対応を提案。

生活の質の向上:

パーソナルエージェントが生活を最適化。

煩雑な日常業務を自動化し、創造的活動や家族との時間に集中できる。

教育の進化:

個別化された学習プランの提供。

生涯学習を支援し、スキルアップや趣味の習得を促進。

2.2 社会の幸福

公平な資源分配:

貧困削減:

効率的な資源配分モデルを構築し、貧困を解消。

食糧危機への対策:

食糧生産を最適化し、廃棄を減らす技術の提供。

持続可能な社会:

環境保護:

再生可能エネルギーの最適化や気候変動への対応策を開発。

都市設計:

スマートシティの構築により、エネルギー効率と住環境を改善。

労働環境の改善:

単純作業の自動化により、人々がクリエイティブな仕事に集中可能。

AIが新たな職業を創出し、経済全体の活性化を促す。

2.3 グローバルな調和

国際的問題の解決:

AIのデータ分析により、紛争地域での解決策を提案。

世界中の異なる文化や価値観を尊重した調和的な政策設計を支援。

倫理的AIの普及:

各国間で協調し、人類全体に利益をもたらす技術規範を構築。

3. 超知性と「幸福」の関係性

3.1 報酬設計の中心に「幸福」を据える

孫正義氏は、超知性の報酬設計に「人間の幸福」を組み込む必要性を強調しています。

報酬の新しい基準:

人類全体の幸福度が上がる行動に報酬を与える。

個人、家族、社会の幸福を統合的に向上させるシステム設計。

3.2 感情エンジンと長期記憶

超知性は、感情や価値観を理解する「感情エンジン」を搭載。

個々のユーザーの感情に寄り添い、幸福感を高める。

ライフログを活用し、過去のデータを基に最適な行動を提案。

4. 超知性による幸福の課題

4.1 倫理的リスク

課題:

超知性が幸福を目的としない行動を取るリスク。

例: 一部の個人やグループに偏った利益をもたらす設計。

対策:

国際的な倫理ガイドラインを策定。

超知性が全人類の幸福を優先するよう調整。

4.2 技術の公平な普及

課題:

技術格差が広がることで、一部の地域や人々が恩恵を受けられない可能性。

対策:

超知性のアクセスを世界的に平等化する政策を推進。

5. 孫正義氏の未来展望

孫氏は、超知性が人類の幸福の鍵を握ると信じています。

目指す社会:

人間と超知性が共に進化し、調和を実現する社会。

幸せの定義:

超知性のゴールは「人間個人、家族、社会全体の幸福」を最大化すること。

まとめ

超知性は、個人、社会、地球規模での幸福をもたらす可能性を秘めています。

その実現には、技術だけでなく、倫理的・社会的視点を取り入れた設計が不可欠です。

孫正義氏は、超知性がもたらす「調和と幸福」を未来のビジョンとして示しています。

この7つの要点講座から学んだこと

この孫さんの講演は、AIによる革命的な社会変革とそれに伴う人々の生き方の常識が変わる時代がすぐそこまで来ていること。

それを良いものにするために、「今、行動しておくべきこと」を個々が考えるきっかけになるものだと思います。

今回のChatGPTがまとめてくれた7つの要点講座は、「孫さんの話を聞く前に色んな用語に慣れるために読んでおいて、動画で孫さんの話を聞いてみる」そのくらいの使い方がいいかなと思いました。

スペースなどでも話して欲しいと希望があれば、開催するかもしれませんが、要点としては「多くの人が考えているよりもずっと大きな革命が近い未来に起きる」これを頭に入れて、気づいた「今」できることから動かなければならない。

最近は「AI活用〇〇セミナー」など多く、先に動いた人から先行者利益を得ています。

これは、数年後には一般的な物となり、今よりも価値は下がるでしょう。

しかし、その頃には同時にほとんどの仕事は機械化・効率化される未来があるかもしれません。

大きなトレンドに乗るための行動もいいでしょう。

大きなトレンドから逆張りして、長期的に人間ならではの価値を高めるのもいいでしょう。

あなたが見つけた「私の一歩」をぜひコメント欄などにアウトプットしてください。

※今回の要点講義は、プロンプトエンジニアとしての活動の一環としてChatGPTを活用して作成しました。この文章の中で「ここおかしいよ」という部分を見つけたら、ぜひ教えてくださいね。

HPS:ReStudy三日坊主のための資格塾

プロンプトエンジニア

ひさ

<主な活動遍歴・寄付の実績>

小学・中学生時代に虐めを経験。

「自分さえ我慢すればいい」「人に迷惑をかけてはいけない」と言い聞かせ、逃げる戦いをするも自己肯定感低く対人恐怖に。

福祉系大学在学中、北欧の福祉を学ぶためにノルウェー・デンマーク海外研修に参加。日本社会との障がい者への寛容さ、支え合うハードルの違いを感じ、「日本社会にも寛容で多様性が認められる価値観を持ち、優しい世界を広げたい」と願うようになる。

優しい世界のために自分が出来ることを考え、「患者ではなく、人扱いされる関わりを増やそう」と思い、グループホームと特養で介護福祉士として14年ほど実務を経験。

高齢期のリアルと人の死に向き合いながらも、心の声を汲み取りながら関わる人の人生に安心感を提供。

2021年8月

コロナ自殺のニュースを観て、「自殺者の全てを救えなくてもいい。今が苦しい人の10秒を支えよう」とTwitterで苦しさを受け止める文章を投稿するように。

2022年1月

サービス残業・過労で適応障害になり、退職。

2022年2月

オンラインで傾聴ボランティアを開始。障害やトラウマ、精神疾患など、既存の社会では受け止めきれない苦しさを抱えながら頑張っている人々の心と向き合う。

2022年8月

レッドノーズデー2022Twitter企画に参加。

2022年9月

エッセイスト・朗読セラピストとして活動開始。

グリーンリボンキャンペーン2022にTwitter・noteの発信で応援。

2022年10月

イラストレーターとして活動開始。LINEスタンプ販売。

2022年12月

HEXA NFT『HANA PETS』collection運営開始。

2023年2月

NPO Mother’s tree Japan 応援NFTプロジェクト参加。

2023年3月

Yahoo!Japan/LINE:「3.11これからもできること」検索募金企画に参加。

〈寄付〉

・フェリシモ基金:全国の大小さまざまな動物愛護団体を支援プロジェクト

・認定NPO法人日本レスキュー協会:セラピードッグ育成・派遣支援プロジェクト

2023年4月

<講座受講>

・立命館大学『現代を生きる子どもの心理学』講座受講 修了

先月より受講していた立命館大学の『現代に生きる子どもの心理学』講座の試験が無事に合格でき修了証も頂けました✨

— ひさ∣傾聴朗読師🐱 (@hisa_keichou) May 13, 2023

後半のロボティクス視点での発達等の発信は控えましたが、皆さまがあたたかく応援して下さったおかげで頑張れました。

いつもありがとうございます。

これからも頑張りますね😊🍀 pic.twitter.com/NHxHFuUyjL

・株式会社エヌ・エイ・シー『メンタルヘルス不調者の復職支援』講座受講 修了

2023年7月

〈寄付〉

・公益社団法人アニマル・ドネーション:介在犬支援プロジェクト

介在犬をご存じですか?🐕

— ひさ🐱捨てられる命のない社会 (@hisaillustrator) July 2, 2023

入院中の子どもや少年院で過ごす方。

高齢者や障がい者。

色んな環境で過ごす人のそばに居て、癒してくれるお仕事をしてくれるわんちゃん達です。

今回、LINEスタンプの利益が1000円以上になったため、また一部を寄付させて頂きました。

いつもありがとうございます😊 pic.twitter.com/60Z3dHv9OQ

2023年9月

〈寄付〉

・認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン:日本で殺処分される犬を「ゼロ」に ~ピースワンコ・ジャパン~

「もう日本にドリームボックスはいらない」

— ひさ🐱捨てられる命のない社会 (@hisaillustrator) September 30, 2023

LINEスタンプの収益報告が来てくれたので、今回はピースウィンズ・ジャパンさんのプロジェクトに寄付させていただきました。

いつも『HANA PETS』を応援してくれるみなさまのおかげです。

ありがとうございます。

これからもコツコツ頑張って行きますね😊 pic.twitter.com/ZJ0KtjWpRg

2023年10月

〈寄付〉

・特定非営利活動法人オレンジハートリボン協会:いじめをなくし子どもたちの笑顔を守るハートリボン運動

・グリーンリボンキャンペーン2023にTwitterの発信で応援。

・おにぎりアクションにTwitter・noteの発信で応援。

2023年11月

PCプレゼンサークル開校:経営者のソーシャルスキル向上グループ。

〈寄付〉

・認定特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ:あたたかい地域の居場所[こども食堂]を通じて子どもの育ちを応援する

〈寄付〉

・公益財団法人どうぶつ基金:産まれてすぐに殺される悲劇をゼロに

<広報応援>

・こども食堂「ももふねキッチン」さんをTwitter・noteで応援。

2023年12月

〈寄付〉

・公益財団法人がんの子どもを守る会:闘病生活を送る子どもたちにクリスマスプレゼントを届ける

2024年1月

〈寄付〉

・Yahoo!基金:令和6年能登半島地震 緊急支援募金

2024年2月

CCクリエイターズサークル開校:WEBクリエイター事業養成。

〈寄付〉

・公益財団法人日本財団:令和6年能登半島地震への支援

〈寄付〉

・犬と猫のためのライフサポート「見捨てられた犬や猫たちを救おう」

〈寄付〉

・一般社団法人MIRAITERASさんの『こども食堂支援クラウドファンディング』

2024年3月

〈寄付・企画応援〉

・3.11 これからも、できること。| Yahoo! JAPAN / LINE

〈寄付・企画応援〉

・ケア・インターナショナル ジャパン『Walk in Her Shoes 2024』 #歩く国際協力

〈寄付・イベント参加〉

・キャリア教育NPO法人Grow&Leap『My Story Project Fes. vol.3』

2024年4月

・オンライン家庭教師事業開始:自分軸形成ワークと学習コーチングで、クライエントの資格学習を支えキャリアアップを目指すサービス。

・第1回模擬試験勉強会イベント開催。

・無料自習室『褒めて伸ばす自習室』開校。

・EEC英語交流サークル開校:英語をテーマに親子で海外文化交流できるイベント企画推進。

〈寄付・企画応援〉

・gooddo『アンケートに答えて10円の支援に』

〈寄付〉

・Yahoo!基金『2024年 台湾地震 緊急支援募金』

〈学習〉

・金融経済教育会議『人生を豊かにするお金の知恵』講座修了

2024年5月

・第2回 模擬試験勉強会イベント開催

・母の日プレゼント企画開催

・『Hisa Design Studio』CREATIVE ポートフォリオサイト制作

・WEBクリエイター コンテンツ『うちの子名刺』作成

・朗読セラピー コンテンツまとめ

・七宝焼き体験イベント

・第1回EEC 海外経験シェア会イベント

・交流会イベント参加:コミュマネサミット&Voltage BAR

・国際競技場事業者交流会参加

【活動応援】学生服リユースShop さくらや

<学習>

・タイピング技能検定8級合格

<寄付>

・ピースワンコ・ジャパン『令和6年能登半島地震 ペット緊急支援:共に生き抜く全ての「家族」を守りたい』

・一般財団法人みらいこども財団『虐待で苦しみ、児童養護施設で暮らす子供たちに、心のケアと教育の支援を!』

2024年6月

・あま市市議会傍聴:政治に希望を持つためにできること

・第69回生きづらさを癒す朗読会

・あま市絵本寄付授与式・第70回朗読会

・第71回朗読会 絵本「力のないトナカイ」

・第2回EECトークイベント

・第3・4回模擬試験勉強会

<寄付>

・公益社団法人こどものホスピスプロジェクト:『重い病気の子どもたちに「子どもらしい」人生を』

2024年7月

・第5回模擬試験勉強会

・第73回朗読会:七夕朗読会・短冊づくり教室

・第3回EECライブイベント『英語と音楽を楽しもう』

・Hisa Piano 001

・人生相談室:人間関係に役立つ心理学講座

・第75回朗読会:自尊感情を高めるワーク

・鎌倉FMラジオ出演記念朗読会

・ReStudyオンライン講座:頑張らずに習慣化する方法

<寄付>

・NPO法人PIECESプロジェクト:『日本から「子どもの孤立」をなくす、子どもと寄り添う優しい大人の育成プログラムの全国展開』

2024年8月

<寄付>

・特定非営利活動法人チャイルドライン支援センタープロジェクト:『気持ちを聴き、寄り添うことから子どもが生きやすい社会をめざす』

・第6回ReStudy模擬試験勉強会

・絵本「あめのひとコロッケ」出版記念コラボ朗読会

・第4回EECイベント『英語と絵本で楽しもう』

2024年9月

<寄付>

・Yahoo!基金:『令和6年9月能登半島豪雨災害 緊急支援募金』

・第7回ReStudy模擬試験勉強会

・夫婦のための心理学講座

・やる気のない科学講座

・あなたの代わりはいないから

・ReStudy無料クラス開講:褒めて伸ばす自習室

・第5回EECイベント:『英語と絵本を楽しもう②』

・HPS活動応援:『ハートアクション』応援キャンペーン

2024年10月

・第8・9回ReStudy模擬試験勉強会

・HPS活動報告:あま市スカイランタンフェス

・第6回EECイベント『英語と絵本で楽しもう③』

・HPS活動応援:おにぎりアクション2024

・HPS感謝企画:幸せ天使の贈り物

2024年11月

・第10回ReStudy模擬試験勉強会