在宅医が施設クラスター診療してわかった「オミクロンは風邪」〜全症例の詳細報告〜

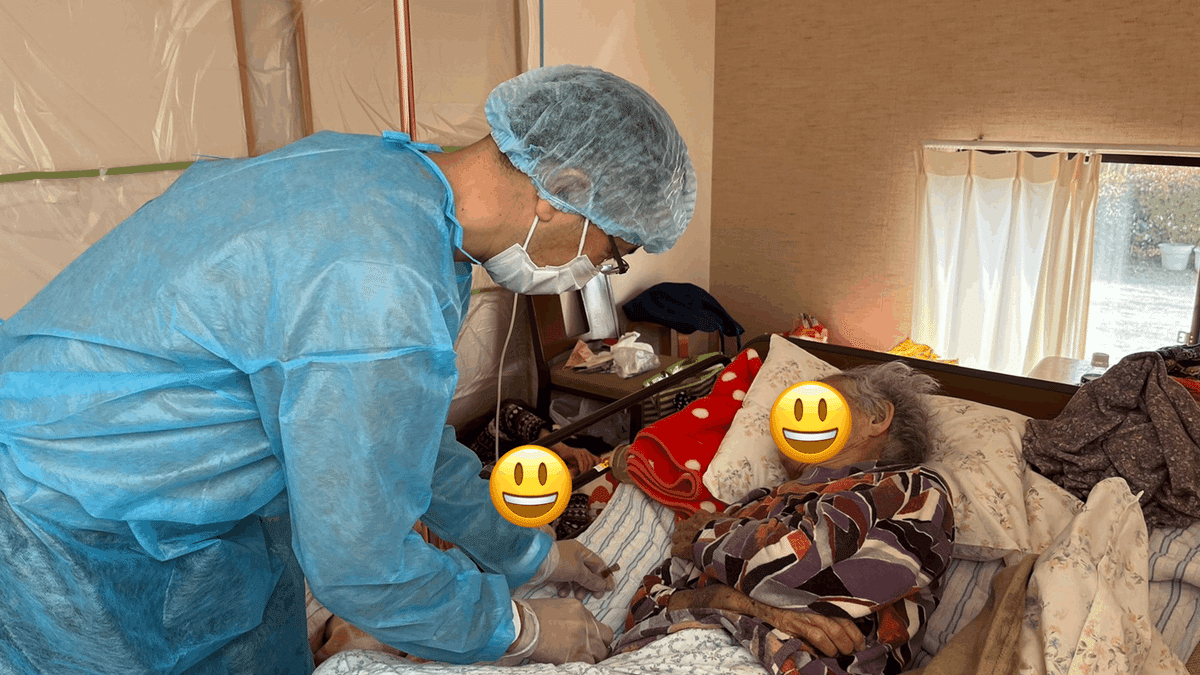

先日、当クリニックが密に連携をとっている高齢者介護施設で新型コロナのクラスターが発生しました。

僕が在宅医療を提供し幸いにも全員回復したのですが、今その怒涛のような2週間を振り返って思うのはやはり「コロナは(少なくともオミクロンは)風邪だった」ということ。

欧米で猛威をふるった新型コロナが実は日本などの東アジアでは桁違いに小さな被害で済んだこと、死者数の少なさや死亡平均年齢の高さなど統計的な観点から今の社会全体を巻き込んでのコロナ感染対策は過剰なのでは?、ということは僕も当初から指摘してきました。しかし、今回私はそうした統計的・マクロ的な見地からだけでなく、コロナの診療現場の実感・ミクロ的視野からも「コロナは風邪」であるということを実感したことになります。

いや、もしかしたら第5波デルタ株までのコロナはもっと重症だったのかもしれません。

僕の診療現場は地方の中山間地、デルタ株の時点までは身近でクラスターなどが発生していなかったのでそこは現場感覚としてはわかりません。

しかし、今、地域でクラスター診療を実体験した医師の現場感覚から言えば、「少なくともオミクロンは風邪」でした。これは現場感覚として間違いない。(そして統計的に見てもそうとしか思えない)

いい機会なので、今回はその症例の詳細を報告したいと思います。

今回僕が診療したのは、高齢者介護施設のスタッフ11名と高齢者5名です。

スタッフの方々はまだ若い人が多い(20代〜70代)ということもあり全員軽症。SpO2(指先で測る酸素飽和度)も低下せず、1日〜数日発熱した程度で全例が回復しました。後遺症もなし。

一人だけ咳が1週間ほど続いたスタッフがいましたが、その後回復し後遺症なく仕事復帰しています。この方がスタッフの中での最重症例です。

なお、施設内はPCR陽性者のみのエリアとし(医師である僕だけが例外)、元気になったスタッフから順に高齢者のケア業務に復帰してもらっていました(すぐ元気になるし)。

問題はご高齢の方々です。

御存知の通り新型コロナの死亡例はご高齢の方々で圧倒的に多いです。これは新型コロナに限らず旧型コロナもインフルエンザも肺炎球菌性肺炎も同じです。

今回は高齢者施設でのクラスターだったため、ご高齢の方々への対応は特に注意が必要でした。

しかし、蓋をあけてみればPCR陽性となった5名の高齢者のうち、

○89歳女性

○95歳女性

○99歳女性

の3名は、ほぼ軽症・無症状でした。スタッフと同じ様に、1日〜数日熱が出た程度で3名とも回復したのです。高齢者にとって新型コロナ感染は致命的だという印象が強かった分、この89〜99歳のこの3名がほぼ日常生活と変わらず穏やかに過ごされていたのは非常に意外でした。

ただし、以下に示すお2人の症状は比較的重度にまで進展しました。

○92歳女性

この方は、コロナ前から認知症が重度に進行していた方。食も細くなり次第に痩せてこられ、以前は出来ていた歩行も殆ど出来ないくらいに体力も低下されていました。認知症からの老衰過程を辿られていたと言っていいでしょう。

かねてからご家族とも話し合い、救急時の対応はまず救急車ではなく在宅医である私が対応し「病院での高度な治療で治る見込みがないのならそのままご自宅もしくは施設でお看取りを」と言う話をしていました。

そもそもがその状態での新型コロナ感染。38度の発熱が見られた時点で食事・水分摂取もできなくなったしまいました。新型コロナで怖いのは肺炎ですが、この方の場合酸素飽和度は常に98%、呼吸音も正常。肺炎と言うよりは、そもそもの老衰過程の上に発熱が重なり、食事/水分摂取が極端に減ってしまった、というような印象でした。

年齢的にも体力的にもさすがにギリギリの状態でしたが、かといって病院に搬送しても施設でできる治療以上にできることはほぼない。幸い、この点についてはご家族とも合意が得られていたので、点滴での水分・栄養補給と新薬モルヌピラビルの投与を施設内で開始し、あとは運を天に祈るのみでした。

結果として治療は順調に奏功した。治療開始後1週間で平熱となり10日後には以前と変わらない程度に食事・水分摂取も可能となりました。

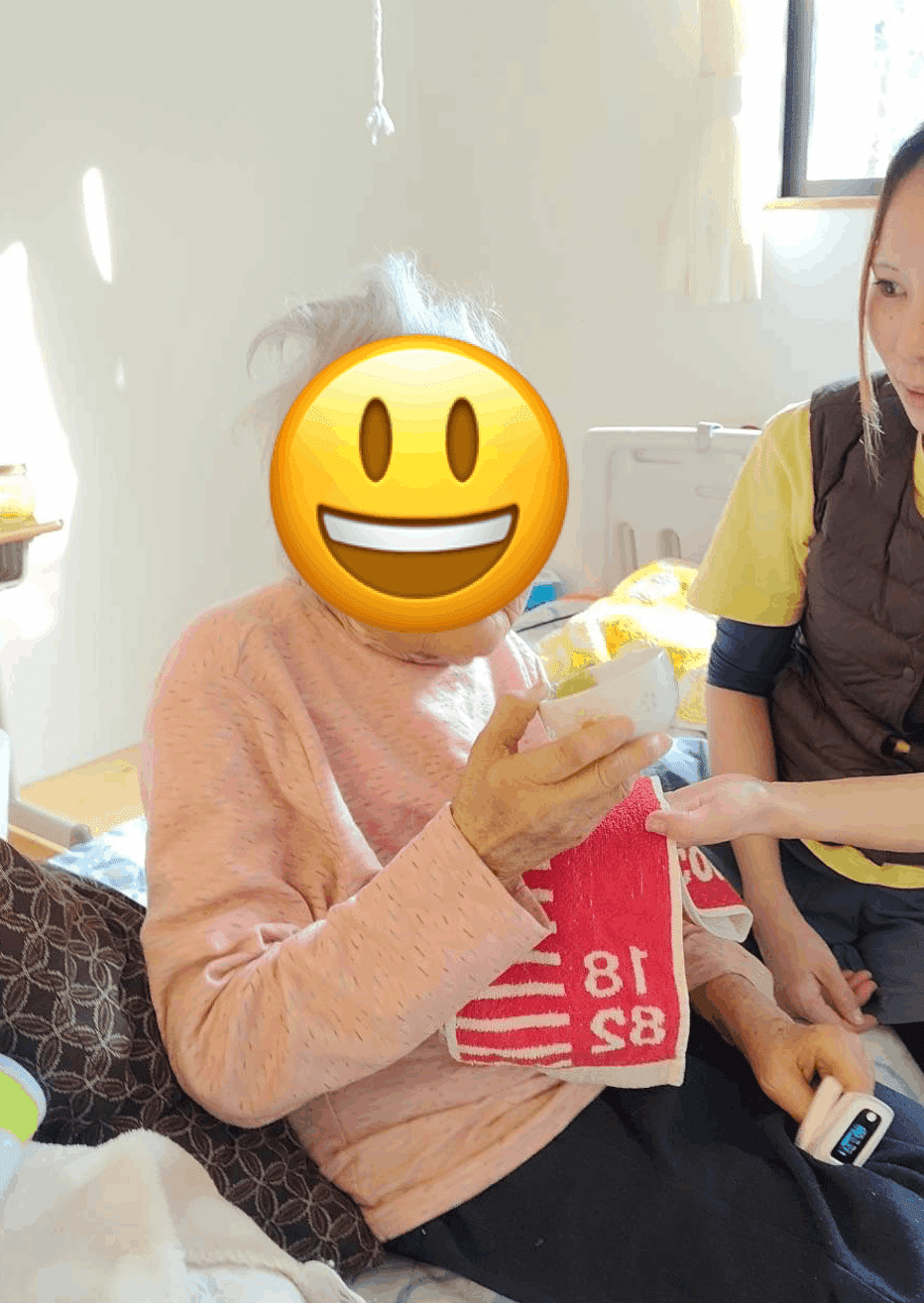

○100歳女性

言うまでもなく超高齢の方。やはりコロナ前から重度の認知症による体力低下から、老衰の過程に入られていました。ここ1年は、呼吸が微弱になり血圧が低下し、ご家族や施設スタッフと一緒に「いよいよお看取りか」というタイミンを何回か経験していました。やはり、そのたびにご家族とも「病院での高度な治療で治る見込みがないのならそのままご自宅でお看取りを」という話をしていました。ただ、この方の場合は肺炎症状も強く見られ、SpO2が70%代まで低下、肺炎の様な呼吸音も見られました。そのため点滴治療・新薬モルヌピラビルの投与に加え、酸素投与・抗生剤投与までを施設内で行っています。

その後も夜間に寝入ると呼吸が弱くなりSpO2が極度に低下するため、スタッフは寝ずの晩で寄り添い、マッサージや声掛けでなんとか呼吸をつなぎとめていました。

その結果、治療開始2週間後には、肺炎症状も消失し、食事も以前と変わらず取れるくらいまで回復しました。

以上をまとめると。

・スタッフは全員軽症→治癒

・高齢者も感染した5名中3名は(超高齢にも関わらず)軽症→治癒

・あとの2名は点滴・酸素・新薬投与などを施設内で対応し→治癒

・全員、後遺症なし。

というところです。

この程度の感染拡大・感染被害は、以前からあるインフルエンザの院内・施設内感染(インフルエンザの時はクラスターとは言わなかった)でも普通に見られたものです。

新型コロナを「ただの風邪」と言ってしまうことは今の日本においては絶対的タブーのようで、テレビでもネットでもそんな意見は殆ど聞かれません。国を挙げて多大な犠牲をはらって邁進した政策に棹をさすのは確かに心苦しいでしょう。それでも私は思います。

100歳の高齢者がかかって回復する感染症は『ただの風邪』、

少なくとも2類相当の感染症ではない、

と。

英米などの先進各国がマスク規制撤廃など徐々に感染対策を緩和しているのも、そうしたコロナの弱毒化の影響でしょう。

もちろん、高齢者にとってはどんな感染症も命取りになりえます。だからこそ、普段からのコミュニケーションで「命の終わり」に向けた準備をしておくことが重要なのです。この点は、これまで我々プライマリ・ケア医は診療において常に大事にしていたことです。

もっと言えば、そもそも私達のような地域のプライマリ・ケア医はこれまでもインフルエンザの施設内感染や院内感染を、高度医療機関に搬送することなく地域の中で診療してきました。年間1万人のインフルエンザの関連死、3〜4万人の肺炎球菌肺炎死。これらの多くは体力の衰えてきた高齢患者であり、高度医療機関ではなく地域の医療機関(診療所や中規模病院など)が診療してきたのです。

新型コロナも同じ。この程度の重症度であれば高度医療機関に搬送することなく地域で十分に診療できるでしょう。感染被害が破滅的に大きかった英国でも、新型コロナの初期診療は地域のGP(かかりつけ医)が診療し、重症例のみを病院に入院させるという至極当たり前の対応でこの難局を乗り切ったのですから。

しかしコロナ禍の今、日本の地域の医師の多くは発熱患者を診ないといいます。今回私が行った「陽性者の出た高齢者施設への往診」などを施設が依頼しても、殆どが対応してくれないそう…。社会全体が新型コロナへ過剰反応している中、医師も萎縮してしまっているのでしょう。

地域の医師が診ないということは、専門のコロナ対応病床に入院するということ。皆がその対応なら感染流行期に病院が逼迫してしまうのはある意味当然です。感染被害が桁違いに小さいのに「医療逼迫」が叫ばれる日本医療の真の問題はここにあるのです。

弱毒化がはっきりしてきたオミクロン以降のコロナ診療の世界では、これまでインフルエンザなどで地域の医療機関が請け負っていた医療の部分をしっかり見直していくべきでしょう。

大事なのは

○新型コロナを特別視しすぎないこと

○地域の医師がしっかりコロナを診療すること

○医療側は超高齢患者とご家族に対し普段から「命の終わり」に向けたコミュニケーションをとっておくこと

だと思います。

これらを議論せず、ただ単にコロナ病床を増やせとか感染対策の徹底を(感染対策は自殺増などの副作用も大きい)とか言うのは場当たり的な対処療法で、本質的な議論になっていません。

前述の通り、先進各国はすでに感染対策から卒業しつつあります。そこではプライマリ・ケア医が大いに活躍しています。

国民全員がこの記事のような本質的な議論を認識し、今後の日本の新型コロナ対策を順次変えていくべきなのではないでしょうか。

以上、「在宅医が施設クラスター診療してわかった「オミクロンは風邪」〜全症例の詳細報告〜」でした。

もうすぐ発売!

新刊の本文は書き終わり、カバーも出来ました(中身は真っ白)

4月の中旬にはAmazonで発売できると思います。

本屋には並ばず、Amazon限定販売になる予定です。

注:この記事は投げ銭形式です。

医療は誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」、

と思っていますので医療情報は基本的に無償で提供いたします。

でも投げ銭は大歓迎!\(^o^)/

いつも一人で寂しく原稿を書いているので、

皆様の投げ銭から大いなる勇気を頂いております!

ありがとうございますm(_ _)m

夕張に育ててもらった医師・医療経済ジャーナリスト。元夕張市立診療所院長として財政破綻・病院閉鎖の前後の夕張を研究。医局所属経験無し。医療は貧富の差なく誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」である!が信念なので基本的に情報は無償提供します。(サポートは大歓迎!^^)