ぼくものがたり(戦後80年にむけて) ① ぼくの生まれた家・ぼくの家

僕の名前は、横山 功(よこやま いさお)。

昭和12年(1937年)10月に東京の杉並区阿佐ヶ谷に生まれた。

え? 超~お爺ちゃんじゃないかって?

今これを読んでいるきみの年齢はわからないけど、これから僕のことは同学年の友達だと思って欲しいな。

僕の育った頃、体験してたことをぜひきみにも知って欲しいと思ってる。

それで今のきみの暮らしと、僕の生きていた頃がどんなふうに同じとか違うとかを想像してくれると嬉しい。

それに僕の生きてた頃の話をする人、もう君の周りにはいないだろうから、その頃のことを伝えておこうと思うんだ。

《 ぼくの生まれた家 》

僕の家は、阿佐ヶ谷の旧家なんだ。

お墓には宝徳2年(1450年)の板碑があるから、少なくとも570年も前から住んでいることがわかっている。

阿佐ヶ谷は、今ではびっしりと建物が並んでいるけれど、昭和12年は家々もそれほどなく、周りは田んぼや畑が多かった。

うちの他にも古くから住んでいる家がいくつかあって、それぞれ代々からの土地を所有していた。

それぞれ田んぼや畑を耕して農業をやったり、土地を人に貸したり、家を建てて貸したりして生計を立てていた。

僕の家も広かったんだ。

木が沢山あったので、近所の人から「横山の森」と呼ばれていた。

敷地いっぱいに大きなケヤキがうっそうと生い茂って、そとの道から中をのぞいても奥にある僕の家は全く見えない。

そこは昼間でも薄暗くて、日が暮れると本当に真っ暗闇になって怖いくらいだった。でも、そこにはタヌキやフクロウもいて。僕は生き物が好きだから、彼らが姿を見せるとホッとした。

大きな鷲も飛んでいた。

信じられないでしょ。阿佐ヶ谷の空に悠々と鷲が飛んでいたんだよ。

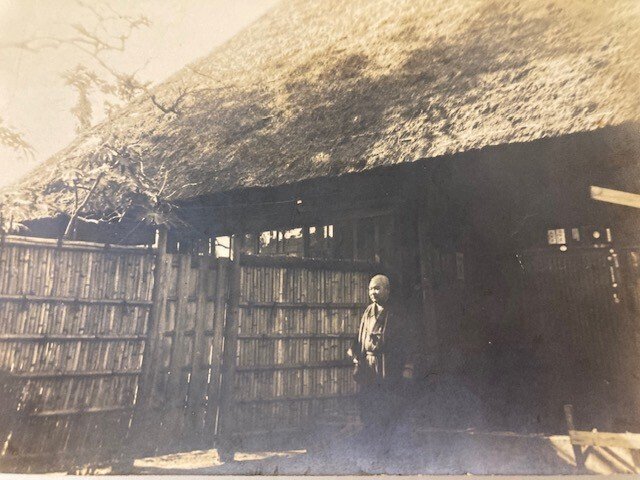

そのケヤキの森を奥に入っていくと、竹垣に囲まれた藁ぶき屋根が見えてくる。黒塗りの大きな玄関と、東西に長い屋敷。それが僕の家。

庭の真ん中に大きな柿の木、ほかにツツジ、ヤマブキ、木蓮、紫陽花、ユキヤナギ、桜など、色々な植木があって、いつも何かしらの花が咲いていた。

庭には、そにほかにも井戸と、お稲荷様の祠(ほこら)、二つの納屋があって、一つには百姓道具、もう一つにはお祭りで使う町会のお神輿(みこし)が置いてあった。

玄関を入ると広い土間になっていて、和室が5部屋、台所、納戸の8つに分かれていた。

土間の奥は、掘りごたつのある和室で、近所の人がよく集まって来て集会所のようになっていた。

廊下は長いえんがわになっていて、色彩豊かな庭を眺められた。

庭から空を見上げると、柿の木を囲むように、やっぱり鬱蒼としたケヤキが見えた。廊下の途中の少し飛び出たところにトイレ、その先に離れの和室があった。

そこに、横山家家族、僕と、親父、お袋、祖父、祖母、まだ結婚していなかった叔父さん。

それから女中さん。

また、そのほか家の建て替えとか、事情があって自分の家に住めない人の一時的な住まいとして部屋を提供したりしていた。

なので、いつも10人以上の人たちが同じ屋根の下に住んでいた。

《 ぼくの家族について 》

家長は僕のおじいちゃん、鍬太郎(くわたろう)。

鍬太郎は杉並町の町議会議員をしていた。なので、村の人々は鍬太郎に合うと挨拶をしてきたり、最敬礼する人もいた。

杉並区役所に毎日のように通っていて、

僕が一緒に行った時、役所中の人が全員、鍬太郎に向かって起立し、手を挙げて敬礼しながら出迎えたんでびっくりした。

「おじいちゃんは偉いんだな」

と、思っていた。

当時はまだ選挙制度がなくて税金をたくさん収めている人が議員になっている時代で、鍬太郎は多くの税金を納めていた。

税金をたくさん納める人はえらいと思われていて、鍬太郎は周りの尊敬に答えるよう、僕にも、

「人のため、世のためになるような大人になるんだよ」

と、よく言っていた。

短い白髪の頭に髭を生やして、かっぷくも良く、いつも質の良い背広か紋付き袴姿。

堂々とするように本人も心がけてた感じで、「えらい人」っていうイメージの中で生きているような人だった。

でも顔に似合わず、困っている人を放っておけない性格で世話好きな人だったから、家にも相談者がひっきりなしに訪問してきたし、人が集まってきてうちの家で会合を開くことも多かった。

なので僕の家には常にたくさんの人がいたんだ。

お琴の発表会の会場として使われることもあって、その時はみんなきれいな着物を着てやってきた。

「あら、功ちゃん、こんにちは」

「おう、功ちゃん、元気か?」

なんて、僕も皆さんへの返答に忙しかった。

僕の名前、「功(いさお)」は、鍬太郎が考えた。

鍬太郎の鍬の字は、本当は古い昔の漢字で「鐵」と書いて、くわたろう。この字を人に説明するのに毎回困っていた。

「テツ」とか「クロガネ」と読むそう。

カッコいい漢字なんだけど、書いてあげない限り誰も書けない。

電話だと全くわかってもらえなかった。

仕方なく、ふだんは金辺に秋と書く「鍬」の字を使っていた。

だから僕の名前は簡単にした。

カタカナで「エ」と「カ」で「功」。

誰でもすぐ書けるからって。

でも、「少し簡単すぎたかな?」と、思ったのか、後に生まれた僕の弟は「孟弘(たけひろ)」と言う、少し難しい字にした。

鍬太郎の最初の奥さんは「ツネ」と言う人だったけど、僕の親父である喜代松を産んですぐに離婚してしまった。理由は知らない。

その後すぐ、喜代松が生後7か月で「リン」と言う後妻がきて、僕の父、喜代松はこの後妻、「おリン婆さん」に育てられた。

おリン婆さんは12人も子供を産んだけれど9人が死んでしまい3人が大人になった。

だから僕の親父、喜代松は腹違いの弟2人と妹1人、合わせて4人兄弟の長男として育った。

その僕の親父、喜代松は、明治35年(1902年)生まれで、議員ではなく百姓と植木職人をしていた。

お袋、「カツ」は明治36年(1903年)生まれで、お袋の実家も古くから中野に住んでいる家柄で、二人はお見合い結婚だった。

僕は親父が35歳、お袋が34歳の時に生まれた子供。

当時にしては遅かったのは、僕の前に姉と兄がいたけれど2人とも2歳で死んでしまった。

それから10年間子供が出来なくて、やっと出来たのが僕だったからだ。

死んじゃったのは僕の姉と兄で、親父とお袋が畑仕事をしている横で寝かせていたら、気づくと息をしていなかった。

二人とも少しばかり風邪気味だったらしいけど、当時の阿佐谷村にはまだ医者はなくて、そんなふうにしてたくさんの子供が死んでいた。

なので、僕が生まれた時に親父もお袋も、

「この子は絶対に死なせない」と、強く思ったそうだ。

幸運なことに、僕が生まれて間もなく、阿佐ヶ谷に大川医院と言う小児科が出来て、何かあればすぐに診察してもらえるようになった。

その大川先生も長男を風邪で亡くしていたそうで。

「絶対に手遅れにしちゃダメ!「コホン」と言ったら診せに来ること!

熱を出させちゃダメ!」

と、繰り返しお袋に言っていたらしい。

大川医院ができてから今まで死んでいたはずの子がずいぶん助かったと、お袋もすごく感謝していた。

そんなわけで、僕は待望の子供であり、孫であり、大切にされ、とても恵まれた一家に生れた。