6.ただの主婦がレ・ミゼラブルを読解していくだけのnote

まずはこちら

読むに至ったいきさつなど、最初の話はこちら。

前回 第一編 5 ビヤンヴニュ閣下長く同じ法衣を用う

前回はミリエル氏の一日の過ごし方でした。タイトルからは物持ちの良さの話がメインかと思ったけど、ちがったね。

読んでいくのはこちら

青空文庫

レ・ミゼラブル LES MISERABLES

第一部 ファンティーヌ

ビクトル・ユーゴー Victor Hugo

豊島与志雄訳

こちらより今回は

第一編 正しき人

6 司教の家の守護者

を読んでいきます。縦読み用リーダーアプリで1489頁中94~117頁の部分です。

これを使ってます。Android用アプリです。

第一編 6 司教の家の守護者

調べた言葉など

超意訳あらすじ

第一編(5)を私なりにまとめた超意訳あらすじがこちら。

元病院だったミリエル司教の家は、1階に3部屋2階に3部屋と屋根裏があり、家の裏に庭がありました。1階は道路側から食堂→司教の寝室→祈祷所兼来客用の寝床となっていて、それぞれ手前の部屋を通らないといけないつくりでした。そのほかに庭に物置兼調理場(以前の薬局)と2頭の牝牛のいる牛小屋があり、そこでとれる牛乳の半分は施療院にあげていました。

祈祷所の祭壇は戸棚にレースをかけただけのものだったので、彼に世話になった人たちは新しい祭壇を作るための寄付をしたが、それも司教は慈善に使ってしまうのでした。司教のベッドは病院のもので、寝室のお祈り用の祭壇も金銀箔がはげ落ちた質素なものでした。

部屋の壁は病院時代の名残で消毒用の石灰で白く塗られていましたが、病院になる前は村の集会所だったため石灰の下に絵画が書かれているのを妹とお手伝いさんは見つけました。二人は家を大変きれいに掃除して暮らしました。司教は「掃除は貧しい人から何も奪わない唯一の贅沢だ」と言いました。

庭の3/4はお手伝いさんが畑として使い、1/4に司教は花を植えました。お手伝いさんは「司教はなんでも利用するのに地面は無駄にしてらっしゃいますね。花じゃなくてサラダでも植えればいいのに!」と皮肉を言いましたが司教は「それは違うよ、美しいものは有用なものと同じように、いやなんならもっと役に立つんだよ。」と言いました。

そんな質素な暮らしをしていた司教一家ですが、昔裕福だったころから大切に使い続けている銀の食器セットがありました。司教はしばしば「銀の食器で食事をすることはなかなかやめられない」と言っていました。この食器は司教のベッドの枕元の戸棚に毎晩お手伝いさんがしまいましたが、この戸棚の鍵はいつもつけっぱなしだったことは言っておかなければなりません。同じく大伯母の遺産から2つの銀の燭台も持っていて、来客時などに使われました。

家には鍵のかかる扉が一つもありませんでした。もともとついていたものを司教が取ってしまったのです。妹とお手伝いさんははじめは心配しましが司教の「心配なら自室に鍵をつけなさい」との言葉に安心したことにしてましたが、正直お手伝いさんは怖がっていました。

司教は本の余白へのメモ書きにこう残しています。

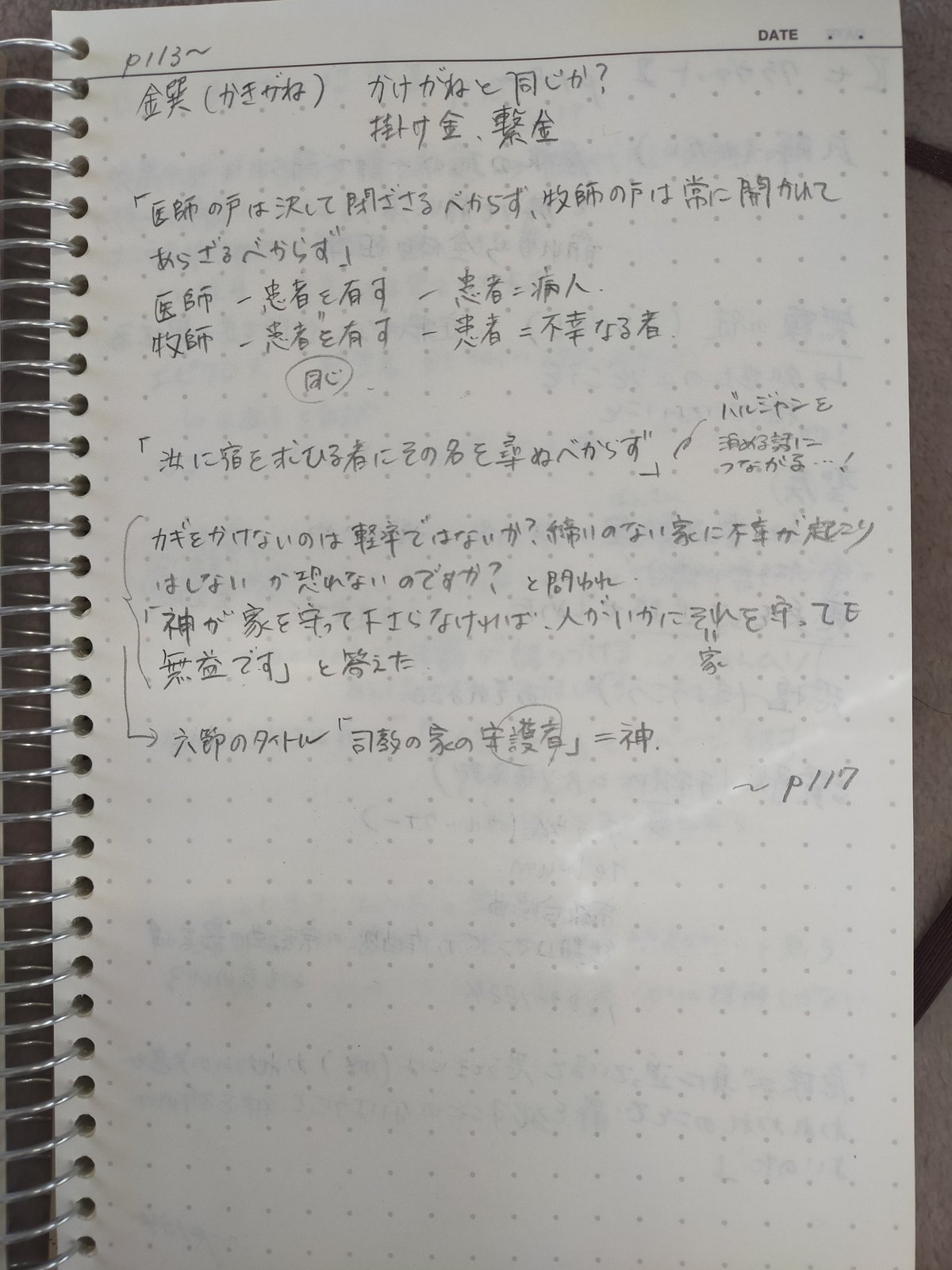

「医師の戸は常に開いていなければいけない。牧師の戸もまた開いていなければいけない。」

「医師は病人という患者を持ち、牧師は不幸な人という患者を持つという点で同じである。」

またこのようにも書いています。

「私に助けを求めるものに名前を尋ねてはいけない。名乗りにくい人こそ助けを求めているのだから。」

あるとき立派な司祭が来た際、お手伝いさんはその司祭さんに頼んで「誰でも入れるというのは軽率なのでは?締まりのない家には不幸がおとずれるのでは?」と司教に質問をしてもらいます。司教の答えはこうです。

「神が家を守ってくださらなければ、人がいかにそれを守っても無益です」

感想のような考察のようなもの

ついに銀食器のくだりきた~~~~!!!歓喜!100ページ耐えついに!今更だけど映画や児童文学、抄訳版は記憶がおぼろげだけど読んでいる前提なので先の展開もネタバレというか知ってる前提で進めていきますあしからず。…しかも銀食器だけじゃない、この節にはこの後効いてくる大事なポイントがちりばめられている!

まず奥の部屋に行くには手前の部屋を通らないといけないということ。そして来客用の寝床は一番奥の部屋にあるということ。そう、バルジャンは司教さんが寝てる部屋を通って夜中に出ていくんですよ、廊下とかじゃなくて!しかも銀食器は枕元の戸棚にあると。ここの「鍵がつけっぱなしであったと言っておかねばならない」という表現、私大好き~。ここテストに出るよみたいな、重要だよって念押ししてくれてる。ユゴー先生優しい。

ミリエル氏の「なかなかやめられない」も味わい深いというか彼にとってこの食器セットがいかに大切だったかがじわじわくる。富める頃の思い出なのか、家族の思い出なのか、亡命してすべてを失っても、収入のほとんどを寄付してしまうような暮らしをしてもなお換金もせず手放さずかといってしまい込むでもなく毎日使っているという。それを…バルジャンに…(嗚咽)

そして家に鍵がなく誰でもウェルカム(ビヤンヴニュ閣下だけに?)であるということ、困窮してたずねてくる名乗りにくそうな人に名前は聞かないよという伏線、前節では村の人たちは「困ってる人には司教の家を教えてあげる」という話も効いてくるね~。前回考察でスルーしてごめん!

というか映画を見る限りこの物語の主人公はバルジャンだから、ミリエル氏はバルジャンに特別優しくしたのではと思ってしまうが、これはおそらく誰が来ても同じように接していたし、バルジャンの前にもそして後にもこの家に助けを求める貧者は多くいたのだろうと思われる。その中で銀食器を…なぜバルジャンに…(ちょっと気持ちが昂ったのでYouTubeで「独白」聴いてくる…)

あらすじの最後の段落は、あらすじとしてはなくてもいいっちゃいいんだけど、6節のタイトル「司教の家の守護者」の回収として「神が家を守ってくれなければ~」のセリフがあるので入れました。守護者とはつまり鍵でも門番でも番犬でもなく、神なのです。

あと個人的に掃除は唯一許された贅沢、なぜなら貧しい人から何も奪はないからということばと、お手伝いさんと庭のくだりと、牧師もまた医者であるという言葉は好きなので入れました。ついでにいうと庭が600坪(2000㎡)は思ったより広いね?粗末な家というから小さいと思い込んでたけど、ギリギリとはいえ20人以上収容してた病院だし、現代日本人の平均的家屋に比べたら全然広いわ。部屋広すぎて暖炉で温められないって描写もあった。

この家の住人、司教は酸いも甘いもかみしめた後で浮世離れした聖人だし、妹も兄である司教を心酔しすぎてて彼女もまた聖女のようでちょっとキャラ薄いんですけど、お手伝いのマグロアールさんは人間味があって司教にもちょっと文句言ったり皮肉言ったり、でもなんだかんだ司教のやり方に合わせてうまく切り盛りしてくれてて私は好きですね。

次回 第一編 7 クラヴァット

また全然知らない固有名詞でてきたぁ…バルジャンまだぁ?

まとめたらリンク貼ります。

読んでくれてありがとうございます。1人じゃ心折れそうなので…。

頑張れ〜と思ったら「スキ!」していただけると励みになります。