SAJ2020行ってきました

これ昨日のことなんですがスポーツアナリティクスジャパン2020というイベントに行ってきました。

イベントテーマ:HACK THE DECADE

細かいところは公式サイトに任せますが簡単に言うと

これから10年のスポーツ業界盛り上げるための課題とか未来話そうぜ

って感じでした。

僕は昼過ぎから行ったんですが楽しみだったのは1個だけだったのでそれの感想と全体的に思ったこと書いて終わりにします。

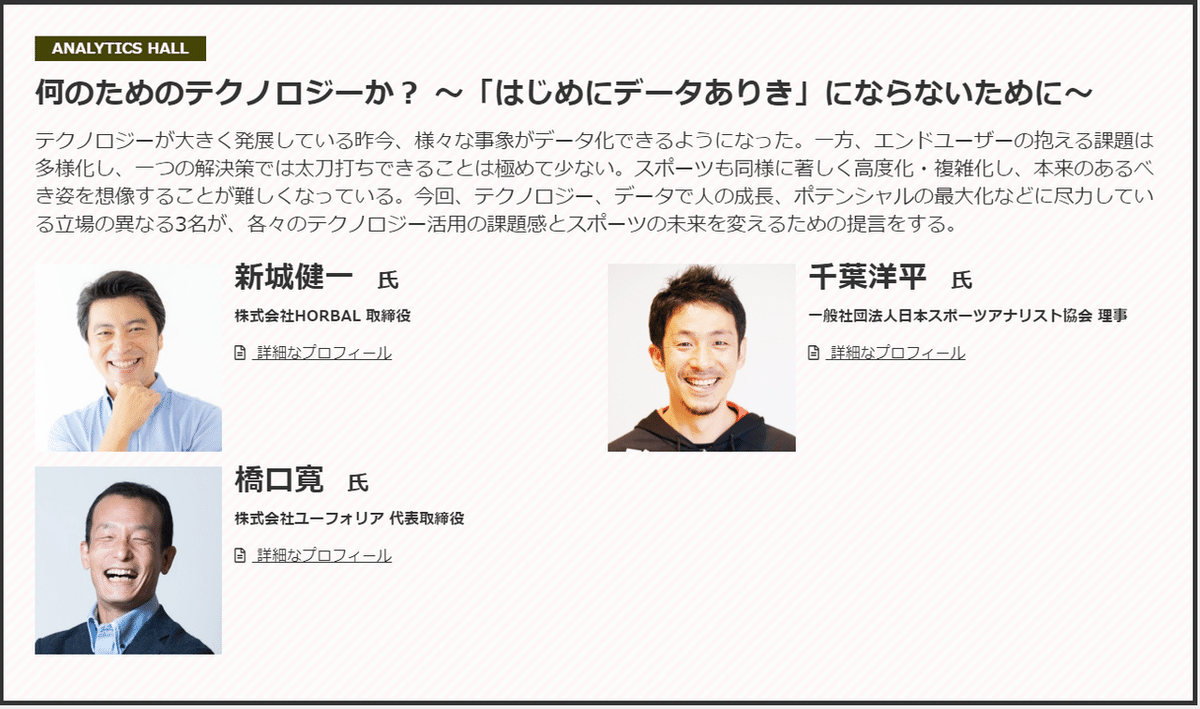

これが楽しみにしてたパート。何が楽しみだったかっていうのは、テーマもそうですが単純にユーフォリアの橋口さんのファンなので話聞きたかっただけです。

総評的にはおもしろかったなという感想ですが3つほど考えたこととか残しときます。

whyから始める

よくいうゴールデンサークル理論ですがスポーツアナリティクス業界でも頻繁に言われてることみたいです。(他のセッションでも言ってました。)当たり前っちゃあ当たり前ですがデータって取ったときに「で??」ってなりがちですよね。当然仮説があって検証し始めるんですがそのうちデータ取ることが目的になるというあのあるあるです。それを防ぐために何度も何度も原点(why)に立ち返るという話をここでも聞けました。

ただこのなぜ(why)にも選手やチームのコンテキストが入るから粒度をどこに合わせるかって難しいなと思いました。「勝ちたい」もいつ勝つのか。「成長」も誰にとっての成長なのか。データを使った成功ってなんだろうと改めて考えるいい機会になりました。(もちろんこの議論もセッションであったのですが時間が短すぎて問いのみで終了)

データをうまく使う

モデレーターの橋口さんはユーフォリアという会社でONE TAP SPORTSというトップアスリートの管理アプリを展開しています。登壇者のお二人もユーザーのようだったんですが橋口さんから「データうまく使えてますか?」という質問がありました。

回答的には「うまくいってるところもありそうじゃないところもある」だったんですが「データをうまく使う」って難しいですよね。結果が出たらうまく使えたと言えるのか、結果が出なかったときはうまく使えなかったことになったのか、うまく使うの主語は選手なのか管理側なのか。

データの正体ってなんなんでしょうか。

共通言語になるもの?再現性を高めるもの?文脈によって違うのかもしれませんが数字そのものの事実と解釈は常に向き合っていかないといけないなと思いました。

成功というアート

同じ数字を目標に達成していても勝者と敗者、成功と失敗があります。データドリブンでものごとを進めていくのにその先には人間的な、感情的なバイアスや物語で出力結果が変わります。

この求めるものの矛盾や、最適を上回るハードワークや根性、人間的なドラマがスポーツのおもしろさであり、それがアートの領域になるんだろうと思います。ただそれだとこの業界の人は「じゃあいったいどうすればいいんだ」「結局データ取っても人間の不思議な力で片付くんかい」みたいなと気持ちになって辛いんじゃないかなーと一瞬思ったんです。が、そんな矛盾にも向かう変態がこの業界をアップデートするんだろうと勝手に納得しました笑

以上感想です。

レポート書くつもりなかったので全然写真取ってなかったんですが感想書くだけでも写真やっぱり必要ですね。しかも無機質な文章なので多分しばらくして読み返すと「なんだこの読みづらい文章は」となるんでしょう。

でもそれも成長を感じるえさということで納得してしばらく書くことを続けようと思います。

それではよい一日を!