日本全国回転ずしチェーン勢力図をまとめてみた

子供から大人まで楽しめる飲食店として、長らく日本人から愛されてきた回転ずし。現在は、そのテーマパークのような娯楽性と抜群のコストパフォーマンスから、ここ数年で急増する外国人観光客の心も多く掴んでいる。

回転ずしの4大チェーン

回転ずしは、1958年年に元禄産業(大阪府東大阪市)が「回る元禄寿司」として1号店を出店したのが発祥とされている。日本ソフト販売によると、回転ずしチェーンの店舗数のトップ4(宅配ずしチェーン、海鮮丼チェーンは除く)は、現在「スシロー」「はま寿司」「くら寿司」「かっぱ寿司」となっており、かっぱ寿司が店舗数で時点「魚べい」に2倍近い差をつけていることからも、事実上この4社が回転ずし業界のトップを寡占する状態となっていることいえる。

4大チェーンの日本全国への出店状況を可視化

本記事では、回転すしの4大チェーンである「スシロー」「はま寿司」「くら寿司」「かっぱ寿司」の日本全国への出店状況と勢力図を、店舗の分布状況から市区町村別の店舗数、さらに市区町村ごとの店舗シェアから明らかにした。今回の調査では、政令指定都市は行政区ごとの調査としている。

なお、データの収集にはYahoo!ローカルサーチAPIを利用し、python jupyter notebookで店舗情報及びその位置情報を取得した。なお、Yahoo!ローカルサーチAPIでの情報取得には、同一店舗の重複が発生しているケースが多々あっため、あらかじめ店舗名が類似しているケース(スペースの有無等)および約100m以内に店舗が存在するケースは重複データとみなし、一方を除外している。

全国店舗数トップをひた走る王者スシロー

スシローの店舗数は2024年9月1日時点で645店舗となっており、回転ずし業界の中では店舗数はトップである。最近では、東京駅構内にも店舗を構えるなど、従来型の回転ずしチェーンの出店形態であるロードサイド型店舗とは一線を画した、大都市の中心部や駅構内などへの都市型店舗の展開や積極的なキャラクターとのコラボレーションキャンペーンなど、その王者の椅子に甘んじない攻勢を見せるスシロー。今回の調査でも、店舗数はトップの座に輝いた。(yahoo!ローカルサーチAPIでの集計では、640店舗のデータが取得できた ※本調査基準での重複データを除く)

店舗数の多い都道府県上位5都府県は、東京都(63店舗)、大阪府(55店舗)、神奈川県(50店舗)、愛知県(49店舗)、千葉県(42店舗)となっている。また、市区町村別にみると、新宿区(5店舗)、徳島市(5店舗)がトップで、4店舗出店の自治体が9自治体となっていたい。9自治体中4自治体は東京都の自治体という点からも、東京都への出店が集中している様子がうかがえる。一方、ほかの5自治体はいずれも関西(枚方市、姫路市)、四国(高松市)、九州地区(大分市、鹿児島市)となっており、スシローが首都圏以外では、関東以西の地区への出店に重きを置いているとも示唆できる。

なお、図1で緑に塗られている市区町村は、スシローが該当の市区町村内で店舗数トップの回転ずしチェーンとなっている市町村である(同率トップも含む)。単独でトップとなっている自治体は、110で、同率トップも含めると、集計対象となっている1855自治体中371自治体でトップとなっていた。

首都圏を中心にスシローの後を追う店舗数2位 はま寿司

はま寿司の店舗数情報は、本調査のyahoo!ローカルサーチAPIでの集計では603店舗が取得できた。はま寿司は、すき家、ロッテリア、かつ庵なども手掛ける総合外食チェーンゼンショーが運営するすしチェーンで、近年その出店ペースを急激に加速させている。

はま寿司の地理的な出店の特徴として挙げられるのは、スシローよりも顕著な首都圏への集中傾向である。今回分析を行った4大チェーンの中で唯一首都圏に創業地を持つはま寿司だが、店舗数の多い市区のトップも足立区、船橋市、大田区で5店舗ですべて首都圏(東京都、千葉県)、続く4店舗が出店している市も高松市、松戸市、藤沢市と3市中2市が首都圏(千葉県、神奈川県)に位置している。3店舗を営業する15市区中でも半数近い7市区が首都圏となっており、23区中4区に3店舗以上店舗を構えている点からも、その首都圏への集中戦略がうかがえる。

なお、図2で青に水色に塗られた市区町村は、スシローが該当の市区町村内で店舗数トップの回転ずしチェーンとなっている市町村である(同率トップも含む)。単独でトップとなっている自治体は143で、スシローの110を大幅にリードしており、さらに同率トップも含めても、集計対象となっている1855自治体中380自治体でトップで、こちらもスシローの371自治体を上回っている。また、全体的な特徴として、スシローに比べて青く塗られた市区町村は東北・関東をはじめとする東日本に多いことからも、西日本<首都圏を中心とする東日本という出店戦略が表れている。

独自路線で関西圏への出店攻勢をかける店舗数第3位 くら寿司

寿司皿を座席の専用回収口に投入するとおもちゃなどの景品が抽選できる「びっくらぽん」の導入や大都市中心部へのグローバル店舗旗艦店の開店などで独自の路線を進む回転ずしチェーン第3位のくら寿司。公式サイトによると、2024年9月1日時点での店舗数は552件となっていた。

くら寿司の特徴として挙げられるのは、本社(大阪府堺市)を有する関西圏への出店の多さである。都道府県別出店数を見ると、トップは大阪府の75店舗、次いで東京都の62店舗、神奈川県の47店舗と、スシローでは東京都、はま寿司では神奈川県と店舗数トップであった首都圏がトップの座を関西圏の大阪府に譲る展開となっった。はま寿司の出店数トップ5に関西圏の府県がランクインしていなかったことを考慮すると、関西圏への出店の多さがくら寿司の地理的分布の特徴といえるだろう。これは、市区町村別の店舗数からも明らかで、店舗数トップの市は東大阪市で6店舗、ついで大阪市浪速区に5店舗となっていた。

なお、図3で緑に塗られている市区町村は、くら寿司が該当の市区町村内で店舗数トップの回転ずしチェーンとなっている市町村である(同率トップも含む)。単独でトップとなっている自治体は、88で、同率トップも含めると、集計対象となっている1855自治体中287自治体でトップとなっていた。

東日本に強い基盤 復調の兆しを見せるかつての王者 かっぱ寿司

かつては回転ずし業界首位を誇っていたかっぱ寿司。近年は上述の「スシロー」「はま寿司」「くら寿司」の台頭により、店舗数でも第4位と上位3社の後塵を拝しているが、ここ数年は商品力の強化により売り上げも回復の兆しを見せている。

かっぱ寿司の店舗数は、現在全国で290店舗。北海道、四国地方には展開しておらず、実際に、図4ではかっぱ寿司が店舗数シェア1位を占める市区町村が黄色く塗られているが、黄色く塗られた市区町村は東北・北関東・甲信越に多いことがよくわかる。また、店舗数の多い府県トップ5も、かっぱ寿司発祥の地である長野県(22店舗)がトップで、埼玉県(19店舗)、大阪府(17店舗)、千葉県および静岡県(15店舗)が続き、大阪府を除くと東海以西に集中している。さらに、店舗数の多い市区町村を見ると、3店舗が最多で長野市、秋田市、いわき市(福島県)、青森市、福島市、郡山市(福島県)、上田市(長野県)と、すべて東北および長野県となっていることからも、かっぱ寿司が特に東日本、特に地方部で今も強い基盤を持つことが窺える。

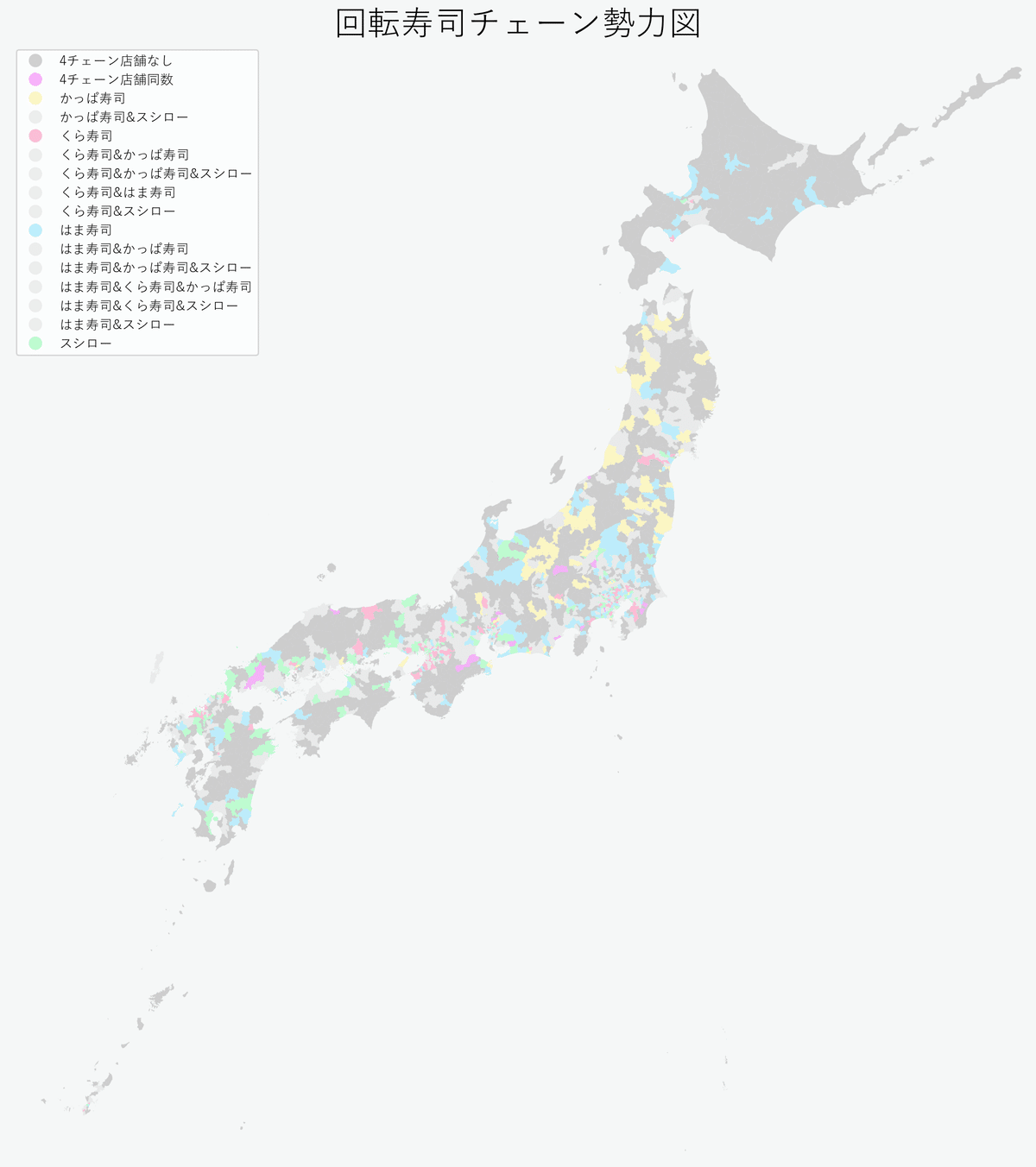

大手4社をまとめた回転ずしチェーン勢力図

図5が、回転ずしチェーン大手4社を改めてまとめた勢力図である。図5では、それぞれの回転ずしチェーンが店舗シェア単独1位を獲得している市区町村を、各回転ずしチェーンの色で塗っている。(スシロー:緑、はま寿司:青、くら寿司:赤:、かっぱ寿司:黄色)また、大手4社の回転ずしチェーンが存在しない市区町村は濃い灰色、または大手4社のいずれかが同一の店舗数となっている場合は、灰色塗りしている。さらに、4チェーンの店舗数が同数の場合は、紫塗りとしている。ちなみに、いずれの回転ずしチェーンも出店していない市区町村は1091存在し、一方で4店舗が同数存在する市区町村も15存在する。

全体を俯瞰すると、はま寿司が中部以東全体、くら寿司は関西圏を中心とする大都市部、スシローは西日本、かっぱ寿司は東北および甲信越に大きなシェアを抱えている印象を受ける。特に、北海道は回転ずしチェーンが存在する市区町村はほぼ青く塗られており、各市町村ではま寿司のシェアが高いことがわかる。首都圏、関西圏は各市区町村の面積が小さく、各チェーンの勢力図の様子が把握しにくいため、以下に拡大図も掲載している。拡大図では、関西圏、とくに大阪府へのくら寿司のシェアの高さが特筆される。

近年回転ずし市場は1兆円規模にも迫るといわれ、インバウンド需要も相まって、さらに成長を拡大していくと予想される。日本の食文化の象徴でもある「寿司」が、誰もが楽しめる手頃かつ手軽なかたちで提供されるだけでなく、もはや「寿司」というカテゴリには収まらない形に新たな文化として進化を遂げた日本の回転ずしチェーン。これからも、各チェーンが多くの人々をひきつけるために工夫をこらし、切磋琢磨していく過程で、群雄割拠のチェーン勢力図にも変化があることに違いない。世界各国の観光客をもてなし、老若男女に愛されてきた回転ずしチェーンから、今後もますます目が離せない。