上場企業を分析【光フードサービス】/焼きとん大黒/魚椿/名古屋居酒屋/IPO / 東証グロース市場 / 中小企業診断士

私が中小企業診断士になるきっかけとなったのが、株式投資です。上場企業の決算書をもっと詳しく知りたい、経営を知りたいと思ったことがモチベーションとなり、2021年に中小企業診断士になりました。

昨年から新NISAが始まり、多くの方が株式投資デビューを果たしています。株を始めてみたはいいが、IR(InvestorRelations)資料を見てもさっぱりわからん!という、かつての自分のような方に向けて、上場企業のIR資料を読み解くYouTubeチャンネルを始めました。

ぜひご覧いただき、中小企業診断士平澤龍一を知っていただくきっかけになれば幸いです。また、動画の内容を、ブログでは文章で記載させていただきます。

光フードサービスの紹介

第3回目に取り上げる企業は、光フードサービスです。(第1回と第2回は私のHPのブログに)

名古屋の繁華街では、おなじみの居酒屋となりつつある「焼きとん大黒」「魚椿」を運営する会社です。フードのおいしさもさることながら、気持ちのいい接客が顧客の心を魅了しています。居酒屋業界は、原材料高や人件費高騰などの課題があり、しかも居酒屋市場全体としては縮小傾向にあります。そんな中、快進撃をつづける光フードサービスの強さの秘訣を見ていきましょう。

なお、このブログの制作にあたっては、光フードサービスのIR資料を参考にしています。

経営理念

光フードサービスの経営理念は、ひとつでも多くの「笑顔」と「笑い声」に出会いたいです。

この系列お店は、入口をあけているオープンスタイルのところが多いのですが、確かに店舗の前を通ると、お客さんや店員さんの笑い声がいつもたくさん聞こえてきます。

スローガンは「10坪のイノベーションを起こす」。ミッションは、「心地いいをサイエンスする」です。

光フードサービスの特徴として、他店と比べて店舗面積が小さいことがあります。その小ささを、うまく起点として、ストーリーとしての競争戦略を効果を生んでいます。例えば、店舗が小さいことで、店員やほかの顧客との距離が近くなり、光フードサービス独自の心地いい空気感を生むことに成功しています

ブランド一覧

主な店舗ブランドは4つです。

焼きとんを提供する「焼きとん大黒」、天ぷらと海鮮を提供する「魚椿」、家系ラーメンを提供する「金山家」、焼肉食べ放題を提供する「焼肉デラックス」です。

創業当初から現在まで主力ブランドとなっているのが焼きとん大黒で、全店舗の6割以上を占めています。次いで魚椿の店舗が多くなっています。

メインブランド

では、メインランドである焼きとん大黒と魚椿の特徴を見ていきましょう。

平均客単価は、約2,500円です。居酒屋業態の平均客単価は3,000円~5,000円となっており、比較的安いと言えます。

また、1組あたりの客数は、1.4名となっており、一人客が多いことが特徴です。

ターゲット顧客層は、30代~50代で、このセグメントで全体の約80%を占めています。

店舗数推移

店舗数は、2023年11月時点で54店舗となっています。

2018年頃から直営店の他に、業務委託やフランチャイズで積極的に店舗拡大を行っています。

居酒屋業態にとって冬の時代ともいえるコロナ禍においても、ひるむことなく出店を行っており、これまで構築してきたビジネスモデルへの自信が見受けられます。

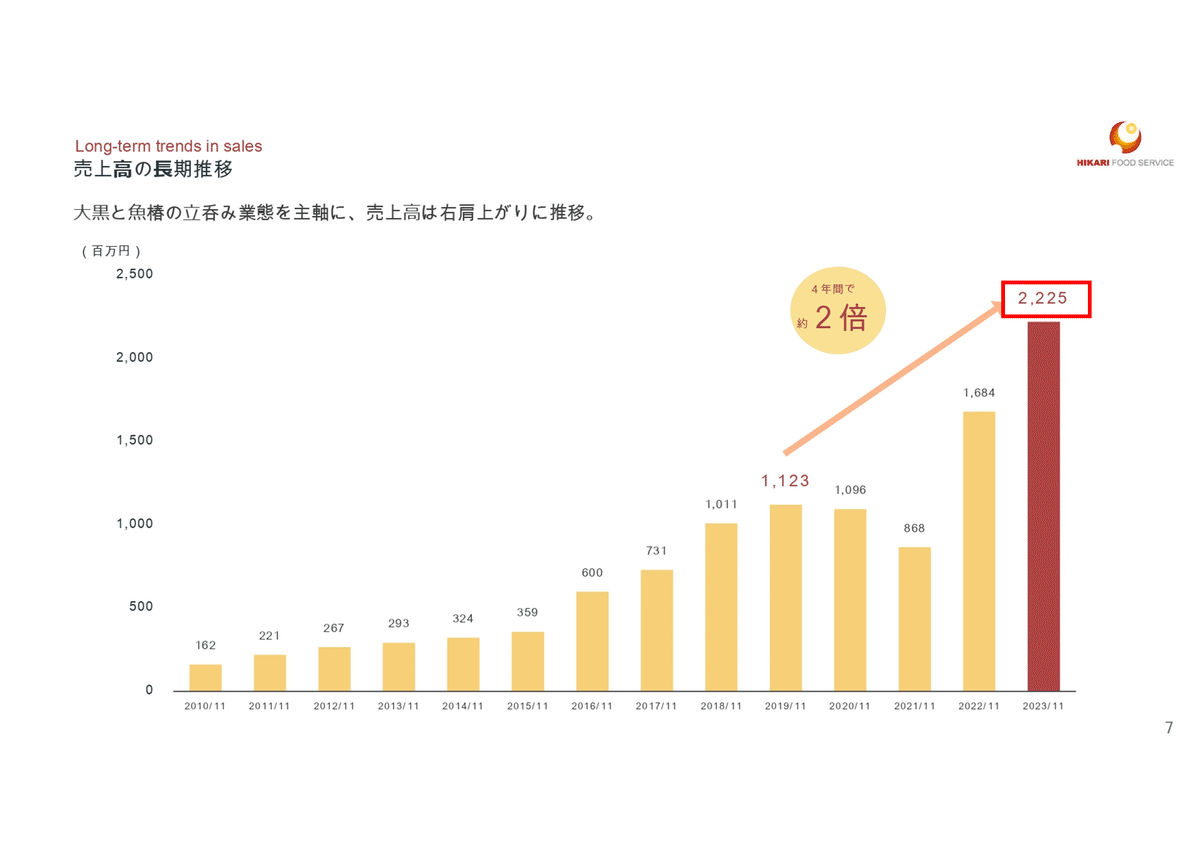

売上高の長期推移

直近の売上は約22.3億となっています。

コロナ禍で一時的に売り上げの落ち込みが見受けられますが、しなやかに回復し、直近期では過去最高売上を更新しました。

もちろんコロナ後の反動需要などの外部要因も考えられますが、光フードサービスのサービスが確実に顧客満足を満たしていると考えられます。

立ち呑み×小箱業態

次に、このように快進撃を続ける光フードサービスの強みについて見ていきましょう。

まず、小規模店舗で立ち飲みスタイルのお店であるということです。

立ち飲みにすることで、サッときて、サッと変えるお客さんがたくさん来店することになります。これにより、回転率を高めることができます。

また、立ち飲みは、椅子がないので、顧客1名あたりの店舗使用面積も小さいです。これにより席効率を最大化することができます。

次に、4坪から10坪という狭小物件に出店することで、賃料を抑えることができます。

さらに、面積が狭いためスタッフ人員が少なくすむため、人件費も抑制することが可能です。

このような強みにより、たった10坪で月商720万円という驚異的な売上を達成している店舗もあります。

一般的に飲食店は1坪あたり30万円以上の売上をあげることができる店舗は繁盛店とみなされますが、光フードサービスでは、その約2倍もの生産性を実現しているということです。

スキマ出店

狭小物件に出店できることは、大きな強みです。

例えば着席する飲食店では、狭小物件では売上を上げにくいため敬遠されがちですが、光フードサービスはそういったスキマ立地でも出店し、売上を上げることが可能です。

ドミナント出店

次にドミナント出店です。

ドミナント出店とは、一定の地域に集中して出店を行うこと言いますが、これを行うことで店舗知名度の向上が見込まれます。

街中でよく見かけるお店と認識されることで、来店につながりやすくなります。また、店内が混雑しているときには、同じエリア内の他店舗を案内することで、顧客の囲い込みを行うことができます。

また、人材面でのメリットとして、ドミナント出店をすることで、エリア内で採用した人員を柔軟に配置することができ、店舗の人員不足を防止できます。

さらに、店舗間の食材移動などにより、食品ロスやチャンスロスを防ぐことも可能です。

セントラルキッチン

次がセントラルキッチンです。

光フードサービスでは、2か所のセントラルキッチンを有しています。衛生管理の行き届いたセントラルキッチンで調理を集中化することで、作業生産性とクオリティの高い商品を提供することができます。

また、より多くの商品をセントラルキッチンで調理することで、店舗の厨房面積を小さくすることができ、スキマ物件に出店するという強みをさらに強くすることができます。

再来店・はしご戦略

最後に、再来店やはしごを促す接客サービスです。

光フードサービスの店舗では、スタッフや顧客で一つのコミュニティを作るための様々な取り組みを行っています。

例えば、店員は顧客との接触回数を意識してコミュニケーションを行ったり、スタッフの誕生日イベントを行ったり、顧客同士のコミュニケーションを促すなどがあります。

このような施策が、また来店したい、また話したいという顧客ニーズを生み、居心地のいい空間づくりにつながっていきます。

光フードサービスの居酒屋業態は、1回あたりの客単価が低くても、来店頻度を高くすることを重視しているため、月で見ると、客単価が他店と比べても大きくなるという特徴があります。

業績サマリー

それでは最後に、光フードサービスの業績と今後の成長見込みについて見ていきましょう

直近の第一四半期の売上高は過去最高の約6億円、営業利益率は11.2%の6,700万円となっています。

日本政策金融公庫によると、酒場・ビアホールの平均営業利益率は-1.2%であり、この営業利益11.2%がとても驚異的であることがわかります。

KPI指標

次に光フードサービスのKPI指標です。

年間来店回数が60回以上の顧客数は、前年対比で約39%増加し、既存店の売上は約11.5%となっています。

光フードサービスのお店のファンが雪だるま式に増加しており、継続的な成長を遂げていることがわかります。

新規出店エリア

次に出店可能エリアです。光フードサービスでは、1日の乗降者数が16万人以上の駅周辺をターゲットに出店していますが、未出店のターゲット駅が現在163か所あります。

将来的に現在の店舗の約10倍にあたる600店舗まで出店が可能であるとの試算をしています。

中期経営計画

中期経営計画では、新規出店と既存店の両輪で着実な成長を遂げることを目標としています。

店舗数としては、2026年11月期に84店舗まで拡大することを計画しています。

Hiraichiが光フードサービスに期待すること

光フードサービスのIR資料を見る限り、飲食店として参考になるところばかりで正直申し分がないのですが、最後に私hiraichiが光フードサービスに対して、個人的に期待していることをお伝えいたします。

キーワードは「海外」です。

まず一つは、外国人を新しいターゲット顧客とすることです。

年々日本へのインバウンド観光客は増えており、光フードサービスが出店する都市圏にも多くの観光客が訪れます。また、焼きとん、天ぷら、海鮮という外国人が求めるジャンルの商品を提供しています。

このようなインバウンド観光客に対しても、日本人と同等の戦略的なコミュニケーションをとり、訴求を行うことで、新たなターゲット顧客の拡大につながる可能性があります。

次が、海外への店舗展開です。

世界的に日本食市場は人気のある分野です。近年回転すしやラーメン、うどんなどの大手飲食店での海外比率は高まるばかりです。

光フードサービスでは、まずは日本の居酒屋市場シェアを確保することを見込んでいますが、同時に海外への店舗展開にも目を向け、積極的に出店ノウハウの蓄積を行う必要があると考えます。

まとめ

光フードサービスでは、狭小店舗という立地を生かして、店員と顧客の関係性を強化することで、居心地のよいコミュニティづくりに成功しています。

居酒屋業態で、いわゆる「サードプレイス」をつくることを目指しており、それは、今後も他の競合を寄せ付けない強みになると信じています。