#2.ゲーム制作、最初の一歩【地域ボードゲームをつくろう!】

第2回目の「地域ボードゲームをつくろう!」ガイダンスです。このプロジェクトは、愛知県の名古屋大学博物館でボランティアをする大学生たち(8名)が、地元に根差した「地域ボードゲーム」の開発に挑戦していきます。

第1回の内容はこちら。

主催:愛知建築士会 名古屋名南支部

協力:MusaForum(名古屋大学博物館 学生スタッフ団体)

協力:いたばしの地域ボードゲーム会

前回はメンバーの自己紹介をメインとし、地域ボードゲームにはシリアス系とエンタメ系の側面があるよーという話で終わりました。なので、制作の具体的な話になるのは今回からという感じです。

まず大前提として、ボードゲームの「作り方」に決まった正解はありません。もしも「何でもいいからスゴロクかカルタに地域要素をこめて作ろう」と考えるなら、誰でもとりあえず形にすることはできるはず。でも、せっかく挑戦するなら、より良いものを作りたいと思った場合、プロジェクト全体としては次の2点で迷うだろうと思います。

地域の課題や話題を、どのようにテーマに設定していくか?

テーマをゲームとして表現するには、どこから考えればいいのか?

今回はそれぞれにふれていきます。

以下にスライドの一部を抜粋しつつ、実施したガイダンス内容をまとめていきます。

1. 地域ボードゲームはどう作る?

ということで、制作の全体像に話を進めます。

ぼくらは地域に根差した「地域ボードゲーム」を作ろうとしていますから、まずは"地域"と"ボードゲーム"、そのどちらについても知識と経験を積むことが大切。なので、最初はどんどんインプット。

まずは地域にふれていこう!って話から紹介します。

そうそう。前回の参加者自己紹介で、名古屋市に住んでいない方が多いことに驚きました。言われてみるとたしかに、名古屋大学だと周辺地域から通う方も多そうですよね。想像力不足でした。

なので現状は、フォーカスとなる地域・名古屋に愛着を持つメンバーは少数派のようです。この活動が愛着をもつ機会になるといいですね。

地域にふれていく、地域を知るとはどういうことなのか。その結論はシンプルに地域の活動やイベントを探して参加せよ!ってことになりますが、そこからどう広がっていくのか。名古屋とは事情もちがうと思いますが、東京都板橋区における自分の経験から説明してみます。

ぼくが知る板橋区の地域活動をドバドバーっと書き出しました。地域活動の多くは、その地域のつながりや課題意識を軸に組織されているので、地域の個性やリアルを知るのに超グッドです。

板橋区には、こんなにたくさんの活動がある。けれど、現実には区民の大多数には知られていません。知っている人は知っている、地域ってそういうものであるらしい。キーワードは「イモづる式」です。何てことはなく、ぼく自身もイモづる式に半自動で出会いが広がっただけなのです。地域には業種や活動を超えて顔が広い「ハブ(HUB)」となる人物がいます。

個人的見解ですが、ハブを2種類に分けてとらえてみます。お店などの拠点を構える「固定ハブ」と、拠点のない個人だけど地域ファンとしてイベントに顔を出しまくる「浮動ハブ」です。

地域にふれようと動くと最初に出会うのハブはきっと固定ハブです。人気店の店長だったり、地域で定期イベントを開いていたり。固定ハブは特定の場所で会える人として顔が広く、SNSや地元ニュースでも目立ちます。

そして意外にパワフルなのが浮動ハブ。彼らは純粋な地域大好き人間として地域内を漂い、さまざまな催しに出没。固定ハブよりもフットワークが軽くてたくさんの情報を持っています。

固定ハブ(お店や地域イベント主催者)から見れば、浮動ハブの人は集客したいときにすぐ来てくれる頼もしいお客さんでもあり。規模の小さい実験的なイベントなどでも知らせたい相手の1人でもあるわけですね。

さて「ハブとなる人を狙って仲良くなろう」とは言いません。地域の多様な活動にふれ、波長のあう人たちと仲良くなればいい。でも、地域にはハブとなる人が存在し、彼らからたくさんことを教えてもらえる点は知っていて損はありません。もし浮動ハブと仲良くなれたら、その人のオススメを聞き、一緒に行動するだけで地域の見え方は劇的に深まっていくでしょう。

愛知建築士会の鈴木さんからは、名古屋で活動する人たちの具体的な情報も加えていただきました。名古屋はとても活力のある都市だと思いますので、地域を全力で楽しんでください。

2. 地域課題へのアプローチは?

でも今回のプロジェクトで「地域を楽しめ!」だけでは片手落ち。もうちょいマジメに、地域の課題と解決に向き合うための観点もまとめてみます。

前回のガイドで地域ボードゲームについて2つの側面をまとめました。シリアス寄りの視点、エンタメ寄りの視点。再びこれらの視点から、ボードゲームのテーマになる地域課題をどう見つけるか、考えてみましょう。

シリアス寄りに考える

まずは、地域の課題解決に役立ちたい!という思いを強めに、シリアスゲーム寄りのアプローチを考えてみます。

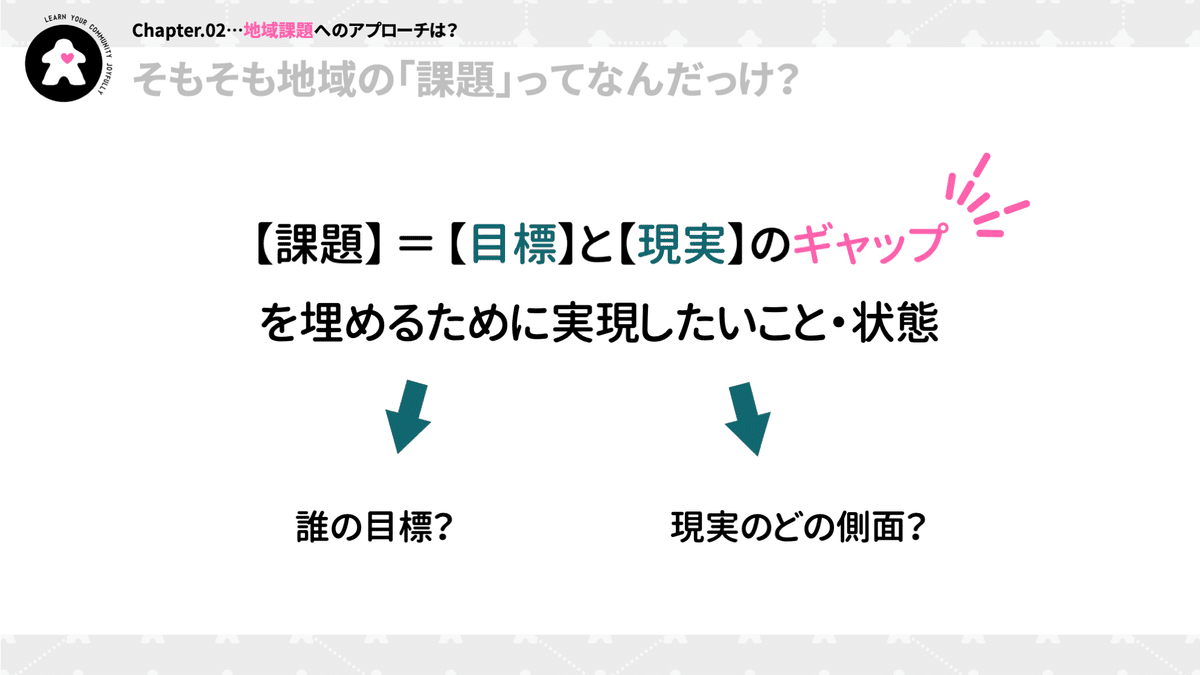

地域の人が感じている「課題」を知るには、その人たちの目に理想と現実がどのように映っているのかを共有してもらわないと見えてきません。ここが抜けると、しばしば意図のすれ違いが生じます。

やはり地域の課題を見つけてゲームテーマとするには地域にふれる、すなわちコミュニティに関わって当事者の声に耳を傾けるプロセスが重要です。

まずは、自分が興味を持てる活動やコミュニティに参加してみるのが第一歩。地域に生きる人たちと実際に会って、アレコレ聞いてみましょう。

そこから、ときどき専門的な情報もヒントに、ボードゲームにしたくなる課題と解決、あるいはもっと単純に、多くの人に知って欲しい・考えてほしいテーマを検討していきましょう。

エンタメ寄りに考える

エンタメ寄りにゲームを作ろうとすると「課題解決」あるいは「地域貢献」という観点はどうなりそうでしょうか?

ここで良いニュースです。今回のプロジェクトは大学生が主体であるために「若者ボーナス」が発生します。やったぜ!ありがとうMusaForum!

地域には多種多様な課題があります。が、多くは「関心を持ってくれる人が少ない」という根っこで共通します。まして若者は、グローバルや全国規模の活躍に目を向ける人が自然と多いものですから、地域レベルの課題に目を向けてくれる人はいっそう貴重です。

地域ボードゲームの制作としては、大学の友達の顔を思い浮かべ、いっしょに盛り上がりそうな地域ネタゲームを作って遊べば、実はそれだけでも価値があると言えるでしょう。

また、関心向上の効力を「維持していく」工夫という観点でも、地域のコミュニティに参加し、内側の声に耳を傾ける意味があります。

ゲームを作る際に、地域団体などが主体的に関与してくれたら、制作完了後にも、その方たちがゲーム会を開催維持してくれる場合があるからです。プロジェクト単位のグループだと、そうした維持が難しいですからね。

でも、せっかくなのでもう一歩、話を深めましょう。

なんとなく前提化している「関心を向けてもらう」ことの難しさ。はたしてゲームを作っただけで「遊びたい」と思ってもらえるのだろうか。言い換えると「地域のネタや課題をゲーム化すると、それだけで関心を向けてもらえるんだっけ?」という疑問です。

プロジェクトで作った地域ボードゲームに対して、地域の方たちが「やってみよう」という動機を抱いてくれるかどうか。その動機づけを考えるために、大枠で「外発的な動機」と「内発的な動機」に分けてみます。

これらの動機を実際に駆動させるにはどう工夫すればいいのでしょうか。

ゲームは体験してみないとゲーム本来の価値(楽しさ、学び)は魅力として理解してもらえません。ということは「体験前の動機づけ」と、一度やってみた「体験後の動機づけ(また遊びたい)」は異なる可能性があります。

おもに上半分ではPR(パブリックリレーション)を意識した計画、下半分では「ターゲットとトレンド」「ペルソナとインサイト」などのプロモーションの概念も役立ちそうです。これらは#4以降で考えたいと思います。

結局は「テーマをゲーム化するばそれだけで関心を持ってもらえるほど単純な話ではないよね」ってこと。いずれ進捗にそって着手するので、今はとりあえず、いろいろな工夫がありえるなーという理解でいいと思います。

なお、偉そうに話すぼく自身も、これらの項目を常にすべて実行できているわけじゃありません。性格として「内発的」な方に関心が偏ってしまうタイプですね。学生さんはチーム内でうまく分担できるといいなと思います。

まとめます。地域課題へアプローチしていくためのポイントは3つ。

まずは地域に参加しよう。地域の事情や願いを知らずに課題を見つけるのは難しい。実際の声を聞いて、課題を見つけていきましょう。

多面的な情報から仮説を持つ。「ここに関心が高めたい」「この立場を疑似体験してもらいたい」など自分たちなりのアプローチを検討します。

関心向上のみでも意味はある。本当はゲーム体験自体を持続化させる工夫があると理想的ですが。そこまで届かずとも無意味ではありません。

ゲーム体験そのものが課題の解決につながる内容になると、かなり面白いと思いますが、チャレンジするパズルが難しすぎて頓挫してしまっては本末転倒。まずはテーマを踏まえ、大学の友達と盛り上がれるゲームを目指してもいいのですから、楽しさを忘れず活動しましょう。

3. ゲームを遊ぶときに注目するのは?

どんどんインプットを増やそうぜ!のもう片方、ボードゲーム体験について考えていきます。

プロジェクトメンバーの学生にはボードゲーム好きの方も、あまり遊んだことがないという方もいました。経験が少ない方は、ボードゲームと言われても将棋・囲碁・スゴロク・カルタ・トランプくらいしか思いつかないかもしれません。まずは、さまざまなボードゲームを体験し「こんなゲームがあるんだ!」と驚き、発想を広げておきましょう。

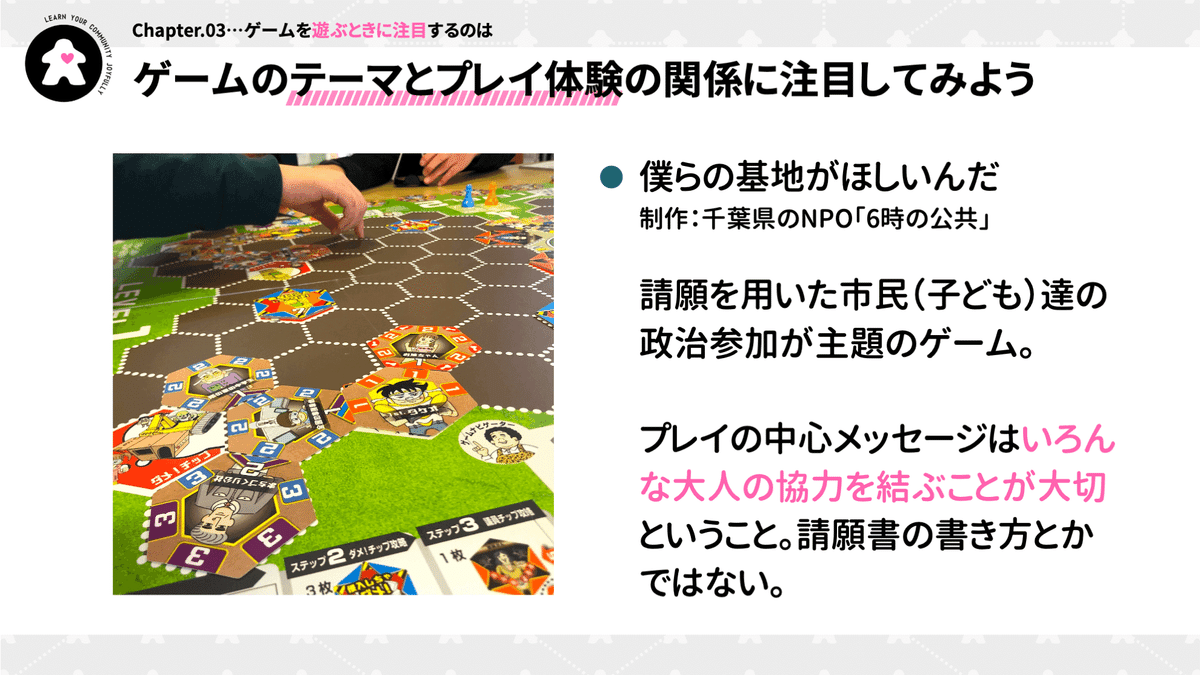

体験は単純にゲームを楽しめばいいのですが、遊んだ後に少しだけ振り返りましょう。ゲームのテーマは何だったか? それは、ゲームルールによってどう表現されていたのか? 自分なりの推測で十分です。

ゲームの「ダイナミクス」という観点をもつと、ゲームで感じた「体験」が何によって支えられているのかを想像する手がかりとなります。

ぼくらは今、地域のネタや課題をボードゲームの中に込めてつくろうとしています。ゲームになっていればテーマは何でもいいのではなく、テーマが先に立っていて、そこに向かってゲームを作るわけです。

ですから「コンポーネントをどうしよう」ではなく「メカニクスをどうしよう」でもなく、目標体験(ダイナミクス)をどうしようというのが立脚点。

そして目標体験を定めたら、そのダイナミクスに向かってどうメカニクスを作るのかという段階で多様なボードゲームを遊んだ経験が生きてきます。

4. ゲームを完成させる「3本柱」?

前回、学生さんの自己紹介で「Unityでゲーム制作に挑戦したけど、完成できなかった」と話してくれた方がいて、この話題を入れようと思いました。

未完成になるのは、創作活動あるあるですよね。

ゲーム制作はデジタルもアナログも「完成できなかった」という方は少なくないと思います。ゲームマーケットのようなイベントに出展すると、締め切り日の存在によってなんとか完成できるという方も多いはず。かといって、自分なりに締め切りを設ければいい、というワケでもなかったり。

ぼくの経験に基づく、ゲーム完成「3本柱」をまとめました。

1番と2番は、分かりやすいと思います。ようするに、自分の理想が最善解とは限らない。だから理想追求よりも計画したプロセスを実行したらいったん完了とすること。さらに進むなら、まわりの反応をもらって修正をかけていこうという心構えです。

問題は3番です。制作の「ゴールを面白さで決めない」というのは決して「ゲームの面白さを軽視していい」という主張ではありません。

制作経験のある人ほど分かると思いますが、ゲームの面白さを追求して制作すると「完成」のタイミングが分からなくなります。ぼく自身、中学生のときの自作ゲーム(デジタル)は、未完成ばかりでした。

なぜ、そうなるのでしょうか?

この話は、生物の適応度地形(NKモデル)をヒントにしたもので、制作中のゲームを最適化するプロセスにも当てはまるなーと感じています。

この概念で強調したいのは「面白さ」がただ1つではなく無数に点存しているってこと。無限に広がるゲームルールの海に「面白さ」の波頭も無限に存在するため、波だけ見ていると選べないのです。ましてチーム制作だと議論に収集つなかくなるでしょうね。

今後、ぼくのガイダンスでは第3回〜6回とかなり時間をかけて「目標のゲーム体験」を設定し、言語化します。目標の体験を定めたら、夏以降にそれまでに遊んだゲームの知見や一定のフレームを使って、その体験を支えるメカニクスを考えていくことになります。

このためゲームデザインの具体論になかなか入りませんが、急がば回れ。体験デザインについてチーム内でじっくり議論し、「どんな人にどんな体験を届けたいのか」を考え抜くことが、全体では効率的だと考えています。

5. 次回までにチームを決めてください

地域へのリサーチが本格化していくことになるので、次回のガイダンスまでに学生の皆さんにはチーム編成を決めてもらおうと思っています。

決め方はお任せします。ただ、ひとつ言うとすれば、このガイダンスではボードゲームのルールを考えていくときに「メンバー全員の多数決や合議制」は推奨しません。しっかりと全員で話し合いはしつつ、最後は1人のゲームデザイン担当が責任をもって決断する「めっちゃ皆の話をよく聞く独任制」を推奨しています。

なので、ゲームデザインに関心の深い人が、各チームに1人は存在してほしいし、逆にたくさんいるのも大変かもなと思ってます。

6. 今日の話題で大切なことは?

本日のまとめです。

地域参加も、ゲームデザインもじっくり楽しみましょう。プロジェクトを進める上で大変だなって思う場面ももちろんあると思いますが、そんなときも「どうやったら自分が楽しくなるか」を工夫したり、まわりに相談したりしてください。うっかり負担を抱えこみすぎないようにお願いします。

(参考)使用したスライドなど

ガイダンス当日に使用したスライド全体です。

▼前半パート

▼後半パート

▼音声リハーサル

ガイダンスを実施する1週間くらい前に、スライド未完成の状態で、仲間内での音声リハーサルを実施&収録しています。ガイダンス当日とは話した内容がちょいちょい変わっていたりしますが、ご興味があれば、こちらも合わせてどうぞ。

00:27 前回の振り返りと今回のあらまし

04:30 地域ボードゲームはどう作る?

16:00 地域課題へのアプローチは?

34:35 ゲームを遊ぶときに注目するのは

45: 13 ゲームを完成させる「3本柱」?

55:45 次回までにチームを決めてください

58:20 今日の話題で大切なことは?

いいなと思ったら応援しよう!