はしのはなし 隅田川の橋たち ─橋を描くこと─

注:本記事に掲載する図面は『土木図書館 デジタルコレクション』(公益社団法人土木学会)のものを引用しています。また図面を元に制作したイラストを掲載した同人誌の有料頒布については土木学会から許諾を受けています。

突然の宣伝

突然の宣伝ですが、隅田川に架かる橋(主に復興橋梁)をテーマにした同人誌を描いています。(通販もしてるので買って❤)

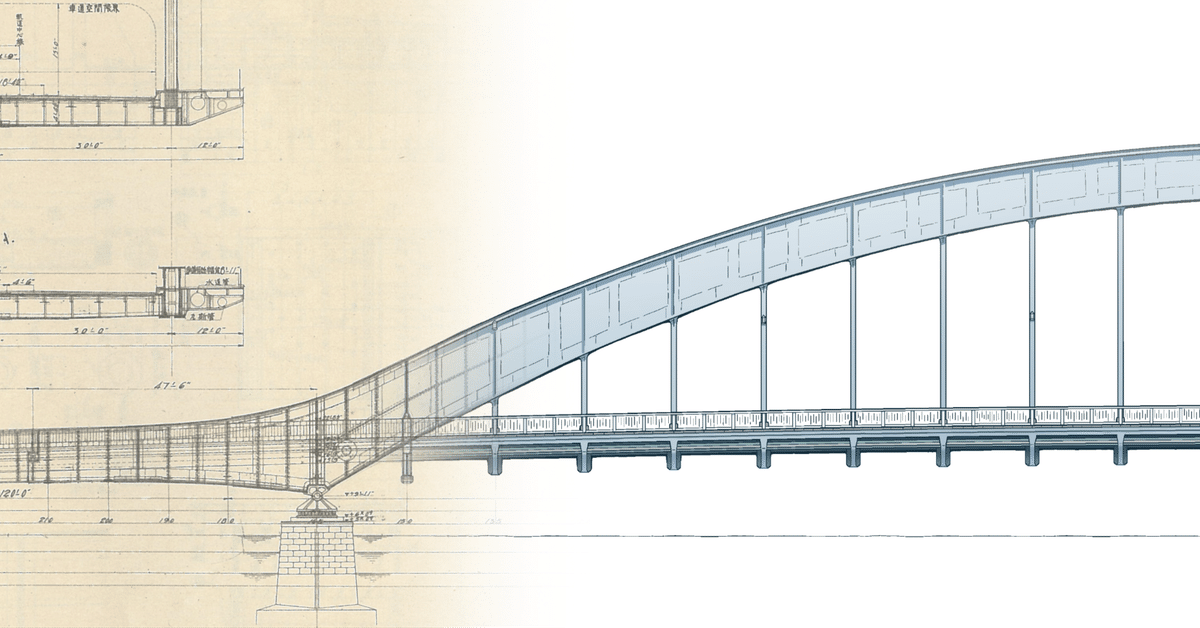

いわゆる『擬人化』モノなのですが、元の橋も個性豊かなかたちをしているので、橋そのものの面白さも知ってもらえるよう、土木学会様の『土木図書館 デジタルコレクション』で公開されている橋の図面を下敷きに描いた側面のイラストも掲載しています。

私自身が土木に関して全くの素人ですので、ふだん橋をよく見ているつもりでも手を動かして絵を描いてみると、それまで気付かなかった発見も多くあり、橋を理解する大切なプロセスの一つになっています。橋梁に携わる人からすれば常識のようなものばかりかもしれませんが、何も知らない人間の目には新鮮な気付きばかりだったので、自分自身の忘備録も兼ねて記事にしておこうと思います。

似ているようで違う? ─永代橋と総武線─

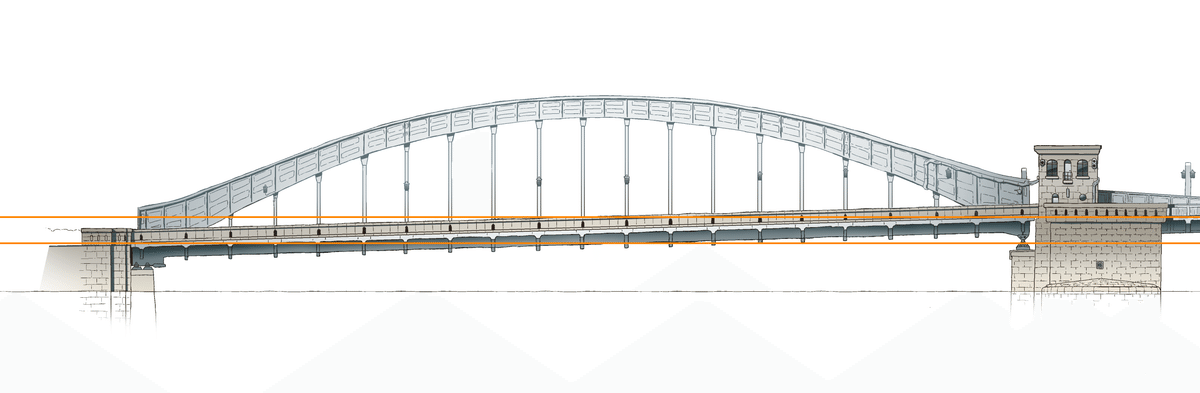

復興局で橋梁設計を主導した田中豊は、隅田川に架かる鉄道橋の設計にも関与しており、永代橋と総武線 隅田川橋梁(以後『隅田川橋梁』)は共通した父を持つ橋といえるかもしれません。日本初の100mを超える支間長を達成した永代橋と、それに迫る96mの支間長を誇る隅田川橋梁はいずれも頭上に大きなアーチを持つ下路橋で、非常に似たシルエットをしています。

一方で並べてみるとそれぞれの差異もより明確になります。最も目を引くのは桁とアーチの太さの違いでしょうか。永代橋がアーチで荷重を支える「タイドアーチ橋」であるのに対し、隅田川橋梁は桁が荷重を支える主役であり、アーチは補助的な役割を果たす「ランガー橋」です。

隅田川橋梁の設計プロセスについて、土木技術者であり土木史家の中井裕氏は桁橋 ( 桁橋についてはこの記事で ) の長大化を目指していた田中豊の思想に着目し、「ゲルバー桁を経済的に実現可能な最大の長さにし、そこから桁の高さを定め、中央径間では足りない強度をアーチが補う」という設計手順だったのではないかと考察しています。(『近代日本の橋梁デザイン思想』(2005年)) これは「盛り土が困難であり、基礎の地盤も軟弱な為、桁下空間を稼ぎやすく安定した構造でもある(バランス型)タイドアーチとした」永代橋とは全く異なるコンセプトの橋であり、隅田川橋梁はより実験的な要素が強いと言えます。

片持ち梁となったもう一方の橋桁に乗っている状態の部分。

もう一つの差異が路面部分の勾配です。先ほど述べたように盛り土がしづらい永代橋は、両岸部分を低く抑え、中央では船の通行の為に高さを確保していることから、路面自体が緩やかなアーチを描いています。一方で隅田川橋梁の場合は前後の高架橋と同じ高さを保ったまま真一文字に路面を通しています。この違いは歩車と鉄道でどれだけの勾配を許容できるかや、周囲の交通との関係性からくるものですので、「何が橋を渡るのか」が明快に形に繋がったものと言えます。

なお、それぞれのデザインへの評価として、永代橋が詩人 北原白秋をしてその姿を兜になぞらえ「堂々たるその雄姿」と評したように多くの人に好意的に受け入れられたのに対して、隅田川橋梁は豊島 寛彰の『隅田川とその両岸(中巻)』(1962年)の中で、画家 木村荘八の「田舎鉄橋」という言葉を借りながら揶揄されるなど、些かデザインの評判が悪かったようです。この違いは道路橋と鉄道橋で歩行者との距離感が異なることや装飾の多寡も関係していると思いますが、今回挙げたようなバランスの差異、線使いの差異の積み重ねによって変化した結果だと考えると橋梁デザインの難しさが表れている事例であるとも言えます。

私は総武線隅田川橋梁のまっすぐで抜けのよい線使いも大好きですよ。

きれいに歪ませる ─勝鬨橋─

永代橋でも述べたように、道路橋は盛り土の都合(と接続する道路との関係etc…)によって中央側から両岸に向かって下り坂の勾配を取っているケースが多いです。勝鬨橋も同様で、両岸から橋脚に向かってかなり強めの勾配を取っています。

これくらい違います。

岸側で基準線+3.36m、橋脚側で+6.26mと3m近い変化があります。

(土木図書館 デジタルアーカイブより)

永代橋の場合は路面こそ傾斜していますが、左右アーチの着地点高さは同じなのでアーチの考え方は比較的シンプルに行けそうですが、勝鬨橋はアーチの着地点高さからして左右で異なるので、計算がまるで駄目な私からすると「よくまあこんなややこしそうな曲線を引けたなぁ」と思考力を放棄して毎度感心させられてしまいます。

一方でアーチと路面を繋ぐ部材(吊材)は、重力に従うので垂直に降りる必要があります。要はアーチの傾いた基準線に対して吊材が直角に交わらない歪んだ形となる訳ですが、この辺りもバランスの偏りを感じさせないシルエットにまとめ上げています。

勝鬨橋のアーチ自体は傾斜していますが吊材は永代橋同様、垂直に降りています。

更に付け加えるとアーチの端に反りを持たせることで跳開部とのシルエットを繋ぐ気遣いもあり、非常に繊細なデザイン面の配慮がなされた橋のひとつと言えます。

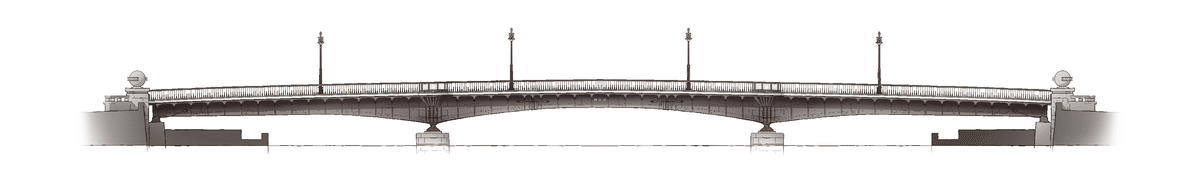

90年分の変化 ─両国橋─

イラストを描くにあたって橋によって色々な資料から図面をお借りしているわけですが、復興局の手掛けた橋は『橋梁設計図集』(シビル社 1928~1929年)に精細なものがまとめられており作業はとても容易です。一方で東京市の手掛けた橋は中々詳細な図面が手に入らず ( つくば市の土木研究所には詳細な図面が保管されているようですが… ) 両国橋は幸い『土木建設工事画報 第八巻第七号』(1932年)に簡単な側面図が掲載されているのでそれを参考に描いています。些か精度に不安がありましたが、概ね実際の橋と同じバランスでした……が

図面では親柱の笠石(親柱上端の少し出っ張った石の部分)よりも低い箇所に収まっていた高欄が、実際には親柱の笠石と同じ高さで収まっています。両国橋は震災復興橋梁の中でも最も遅い生まれの橋ですが、それでも1932年生まれ。90余年の間に度々修景が行われています。高欄も転落防止や路面高さの変更等で現在のものとなったのでしょう。親柱をよく見てみるとかつての高欄を収めていたと思われる金具も残っており、以前は図面通りの高さに高欄が取り付けられていたことが想像できます。

隅田川に架かる古い橋のいくつかは昭和末期から平成初頭にかけて『著名橋整備事業』によって塗装色や街灯デザインなどが見直され、両国橋は同時期に蔵前から両国へ戻ってきた国技館にちなんだ土俵型のバルコニーが設けられるなど、相撲をモチーフにした規模の大きな修景が施されています。この時橋の側面には赤い化粧板が設けられましたが、後に取り外され元のゲルバー構造が見易い形に戻りました。

図面や過去の写真、そして現在の姿を見比べてみることで当時の人が橋とどう向き合ってきたかの変化が窺える橋と言えます。

大きさは国技館にある本物の土俵とほぼ同じです

従来の構造とのバランスもなかなか良好。

( バルコニー取り付け前はこちら )

おわりに

今回このようなイラスト制作を実現できたのも当時の図面に容易にアクセスできたからこそですが、これは

・高精度な記録を残した当事者

・記録を守り続けてきた人びと

・オープンにアクセスできる仕組みづくりをした人びと

の三者が居て初めて成り立つものです。重ねてお礼を申し上げます。

現代は土木学会だけでなく、国会図書館や公文書館など様々な機関で非常に質の高い情報にも容易にアクセスできるようになりました。我々市民サイドもこの文化的な財産をどんどん活用していきたいですね。

そして本買ってくれ!