世阿弥vol.1 : 世阿弥の言葉「初心忘るべからず」とは初志貫徹のことではない

歴史の授業で「室町時代、観阿弥・世阿弥(かんあみ・ぜあみ)により能が大成した」と習ったのではないでしょうか?

今回は、その世阿弥についてご紹介します。

世阿弥の著述はたくさん残っているので、世阿弥について語る材料はいくらでもあります。今回はまず世阿弥が残した言葉についてです。

「風姿花伝(ふうしかでん)」という言葉を聞いたことはありますか?

こちらは世阿弥が書いた能の理論書です。

能を演じるにはこうしましょうという、演技論や能の歴史、美学が書かれています。

また「風姿花伝」執筆後、20年にわたって書かれた「花鏡(かきょう)」という能の芸術論もあります。

そこから、有名な世阿弥の言葉をご紹介します。

【世阿弥の言葉】

● 初心忘るべからず (「花鏡」より)

おそらく耳慣れた言葉だと思いますが、「初々しいころの気持ちを思い出して慢心せず実行していく(初志貫徹)」という意味にとらえられることが多いですが、

世阿弥が言いたかったことは「いくつ年を重ねていってもその段階では拙さや未熟さがあるから、いつまでも忘れず自分を磨き続けよう」ということなのです。

● 秘すれば花 (「風姿花伝」より)

全文は「秘すれば花なり秘せずは花なるべからず」です。結論からいうとこれは「本当に大切なものは隠しておかなければならない」という意味です。

世阿弥の言葉でよく使われる「花」。ここでは「感動」や「驚き」と置き換えられます。

つまり能楽師である世阿弥が、観客はどういった時に「感動するのか」ということを語っています。

それは意外性があること。想像と違った体験ができること。

そのためにはその仕掛けを直前まで隠しておかなくてはいけないのです。

● 離見の見(りけんのけん) (「花鏡」より)

「舞台の上に立つ自分を、距離を置いて見る」という意味です。

つまり常に舞台上の自分を客観的に見るということです。

舞台上での演技が自己満足や独りよがりにならないように、観客や他の能楽師から見てどのように映っているのかを考えながら舞い、謡うのです。

たくさん経験を積んで慣れてきたころ、私たちは自分のやり方に満足してしまいがちです。

世阿弥はそれを戒め常に自分を客観視し、芸を磨いていったのです。

(写真:「風姿花伝」の文庫本)

もしかしたら現在舞台芸術に携わっている方には常識なのかもしれません。

しかしこれが約650年前の日本で体系的に作られていたとなると驚きがあります。

「風姿花伝」は現代語訳もたくさん出版されています。

【アーカイブ】

世阿弥の『風姿花伝』の原本の一部は、観世文庫所蔵のデジタルアーカイブ「観世アーカイブ」で公開されています。周りの焦げ跡が、江戸の大火をくぐり抜け、歴代の観世大夫たちが大切に守り、奇跡的に現代まで伝えられたことを物語っています。

以下の18ページ目の左側に、「秘すれば花なり秘せずは花なるべからず」のくだりがあります。

gazo.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/kanzegazo/KmView/000/000001001/kmview.html

【檜書店の書籍紹介】

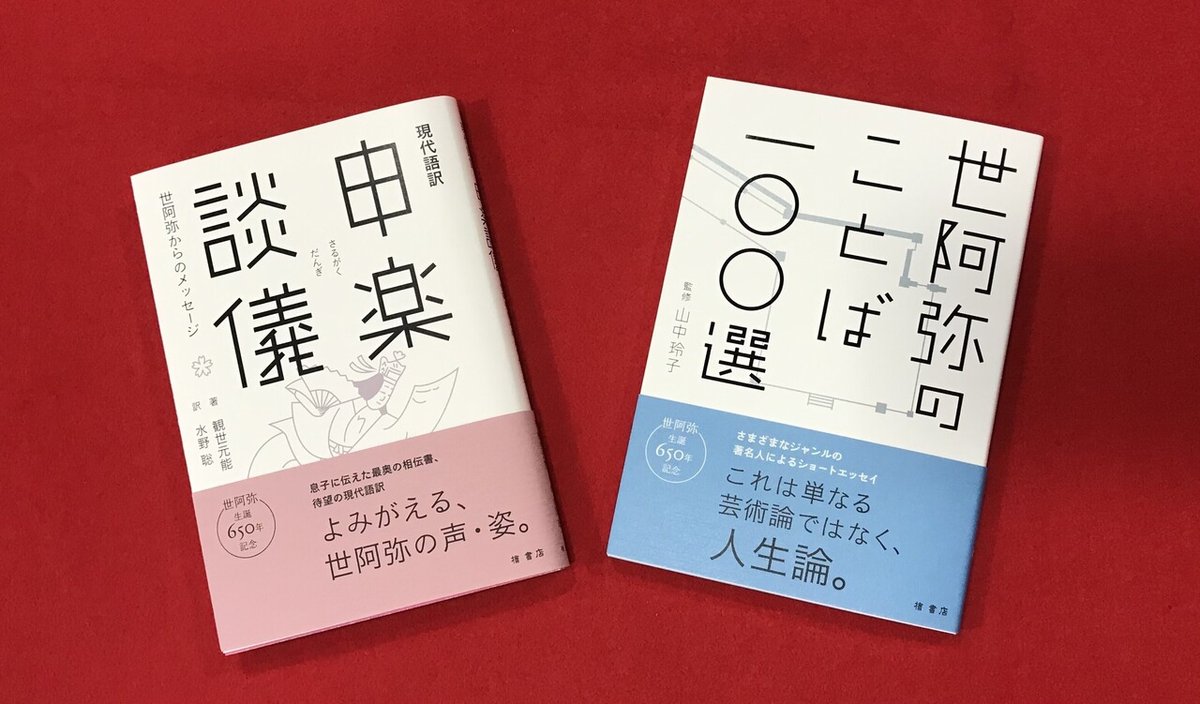

(写真:左「現代語訳 申楽談儀」、右「世阿弥のことば100選」)

「世阿弥のことば100選」

檜書店では、能楽師・能楽関係者はじめ、様々な分野で活躍されている方々に、それぞれお気に入りの「世阿弥のことば」を取り上げてもらいご紹介した本を作りました。

皆さんがどのように世阿弥の言葉をとらえているかが分かる、読みやすい書籍です。

https://www.hinoki-shoten.co.jp/p/c8/482790994(檜書店HP)

「現代語訳 申楽談儀」

世阿弥の息子が父の言葉を書き留めた「申楽談儀」という書籍もあります。

先人の逸話や能面・能装束の話、演技する際の注意点など、世阿弥の考えをまとめたものです。

体系的な論集ではありませんが芸能にとって重要な史料です。

「申楽談儀」は「風姿花伝」のように現代語訳が少ないので、おすすめの1冊です。

https://www.hinoki-shoten.co.jp/p/c/482790999 (檜書店HP)

世阿弥の考えや言葉を知ると能がどんな思想の下で上演されているか、能楽師の方々がどういった気持ちで舞っているのか、想像するのが楽しくなってきます。

また世阿弥の言葉は舞台芸術だけにとどまらず、人々の人生論としても大いに役に立つような内容です。

ぜひ一度手に取って世阿弥の世界に触れてみてくださいね。