【ふるさとを語る】『晩成社展』十勝の歴史を辿る その5(最終回) ~語り継がれる晩成社、依田勉三~【歴史シリーズ】

🟥はじめに

その4はこちら

皆さんごきげんよう☺️。

『晩成社展』十勝の歴史を辿るシリーズも、いよいよ今回でラストとなります。

~今回の流れ~

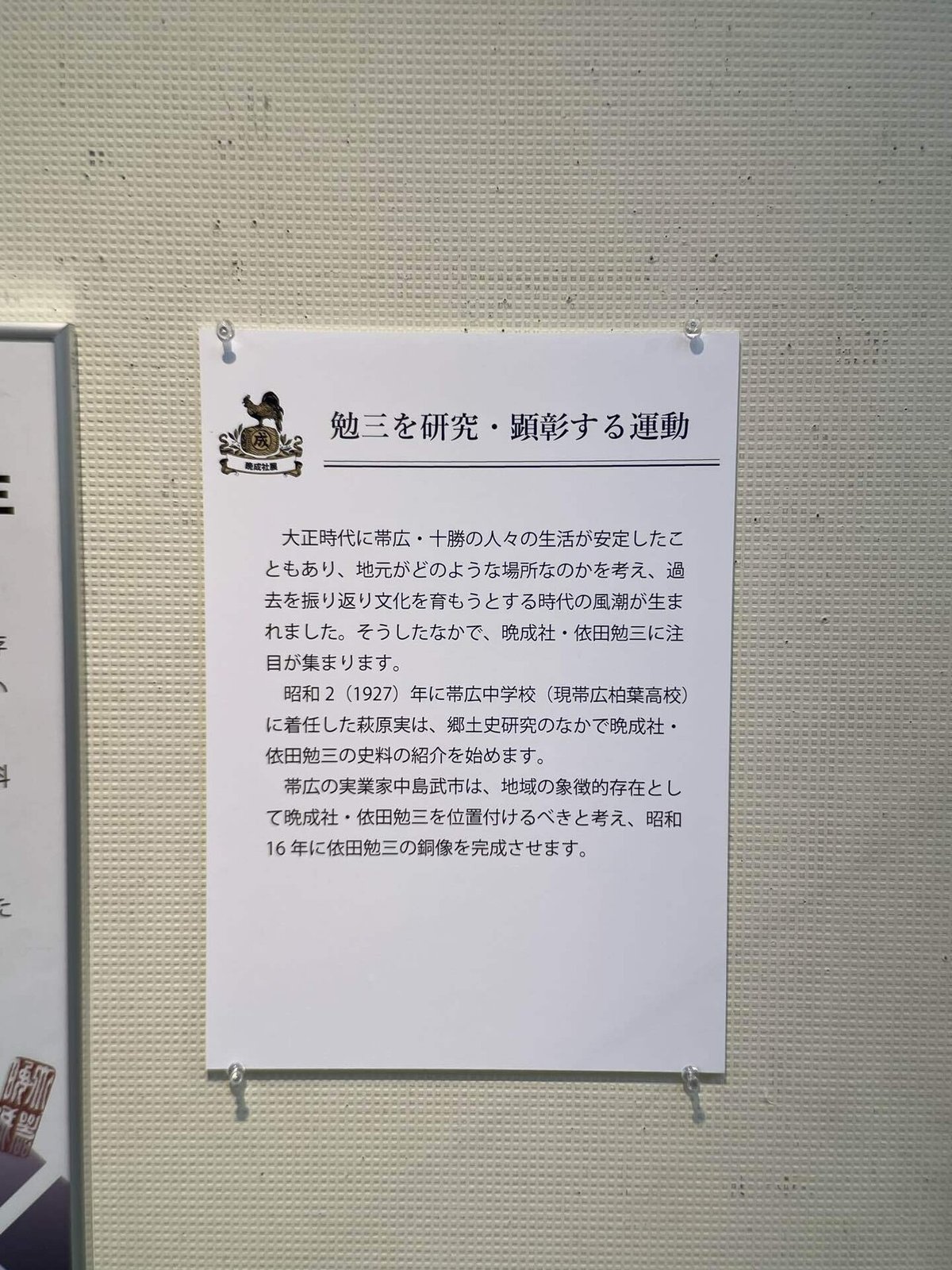

🔴依田勉三を研究・顕彰する運動

🔴郷土史家の視点、そして…

🔴語り部になった渡部カネ

よろしければ、お付き合いください🙇♂️。

🟥『晩成社展』の様子 その5 ~語り継がれる晩成社、依田勉三~

※写真撮影の許可をいただいております。

🔴依田勉三を研究・顕彰する運動

1925年(大正15年)、中風症によりこの世を去った依田勉三。

今際の際に「晩成社には何も残らん。しかし、十勝野には…」と述懐した通り、勉三の死後の1932年(昭和7年)に晩成社は解体され、言葉通り何も残りませんでした。

その一方で、晩成社の社有地を宅地として一部開放したり、「晩成社や依田勉三という開拓の先駆者がいる」という声を聞きつけ移住して来た人々の力によって十勝は発展し、大正時代には人々の暮らしが安定するレベルにまで至ったのです。

もし、晩成社や依田勉三がいなければ、十勝・帯広がここまで発展する事は無かったかもしれません。若しくは、発展が遅れていた事でしょう。

晩成社や依田勉三が亡き後も生きる先人の方々が、先駆者である彼らに敬意を持つ事は至って自然な事でした。

そして今、こうして筆者が晩成社の事について執筆出来ているのも、それを語り継がれた方がいてこそのもの。

こちらでは十勝開拓における、先駆者中の先駆者である晩成社や依田勉三を、先人がどのように後世に伝えていったのか?を知る事の出来る史料の数々をお届け致します。

右は依田勉三のスタンプ。1941年(昭和16年)、依田勉三の銅像の完成を記念に作成されたもの。

左下は『開拓の人柱 依田勉三翁を語る』。1939年(昭和14年)発行。中島武市による依田勉三を紹介するパンフレット。依田勉三の銅像の建設に結実するも、晩成社や依田勉三を象徴化・理想化する動きも生まれた。

その隣は『依田翁と中島氏の偉業』。1941年(昭和16年)発行。萩原実著。依田勉三の銅像建設を記念した冊子。

右下は『農聖依田翁の栞』。1951年(昭和26年)に依田勉三の銅像が再建された記念に配布されたパンフレット(戦時中に金属類回収令により、最初の銅像は供出されていた)。

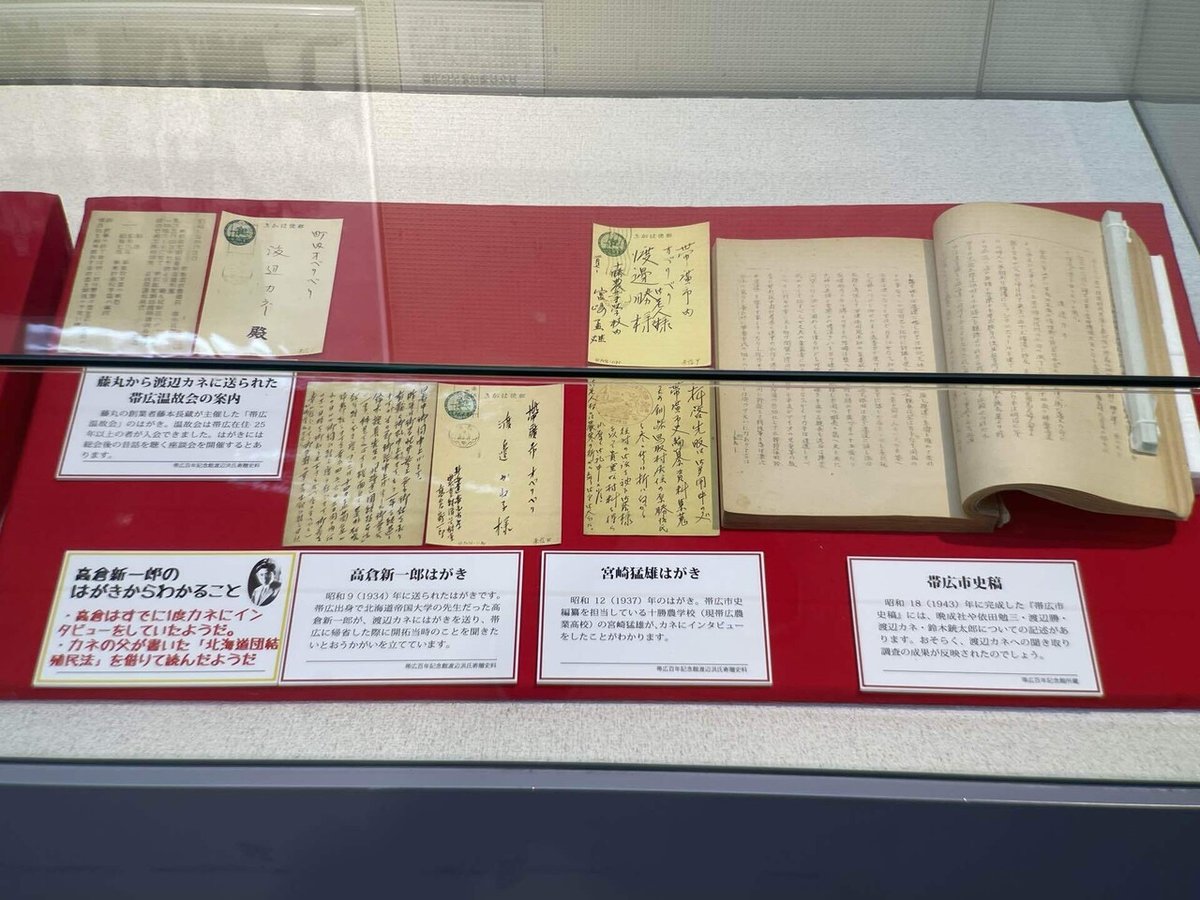

その隣が、1934年(昭和9年)、帯広出身の北海道帝国大学(現北海道大学)の先生である高倉新一郎から渡部カネ宛のはがき。帯広に帰省した際に開拓当時の事を聞きたいとお伺いを立てている。

中央が1937年(昭和12年)、帯広史の編纂を担当している十勝農学校(現帯広農業高校)の宮崎猛雄が、渡部カネにインタビューした事が分かるはがき。

右が1943年(昭和18年)に完成した『帯広市史稿』。晩成社や依田勉三、渡部勝、カネ、鈴木銃太郎についての記述がある。渡部カネへの聞き取り調査の成果が反映されたものと考えられる。

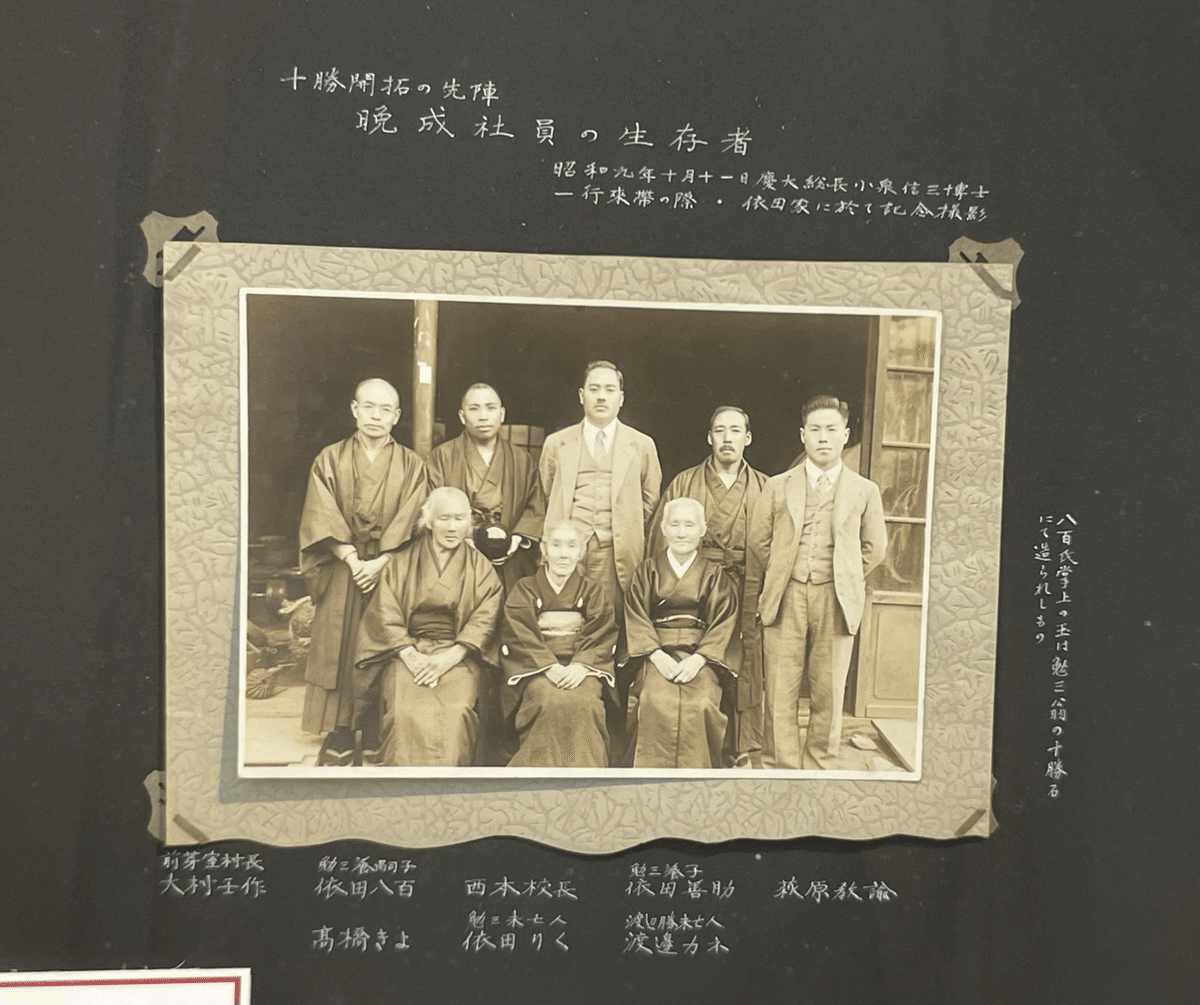

「晩成会」は晩成社・依田勉三の開拓精神を顕彰し後世に伝える事を目的とした団体で、地域の名士や晩成社の関係者から構成されていた。晩成会は依田八百が帯広を離れた後も緊密に連携し、こうした次世代の交流が晩成社・依田勉三の存在を後世に語り継ぐ原動力となった。

🔴郷土史家の視点、そして…

その一方で、晩成社・依田勉三を語り継ぐにあたって過度に象徴化がなされ、当時の実態とは異なる語られ方をしてしまう場合もありました。

こうした状況に疑問を投げかけた郷土史家が存在し、開拓当時の史料を読み直したり、誤っている記述を直したり、新しい発見をしたり、史料に基づいた研究がなされました。

こうした姿勢は現在の晩成社・依田勉三の研究にも引き継がれています。

こちらでは、開拓の歴史を正しい形で伝わるよう努力した郷土史家の史料の数々をお届け致します。

その副読本(検討用)に郷土史家の角田東耕が晩成社や依田勉三への過度な評価に対して「依田勉三は帯広の開拓に貢献していない。依田勉三だけでなく、渡部勝や鈴木銃太郎の名前も入れるべきだ。」と注記を加えている。

「事実の粉飾や美化した記述で埋め尽くすというのではなく、事実は事実として依田勉三の本当の姿を探り、残しておきたい」と考えた。

🔴語り部になった渡部カネ

晩成社の幹部である依田勉三や渡部勝、鈴木銃太郎は大正時代末には既に亡くなっており、郷土史への注目度が高まった昭和初期に開拓当時の事を知る人物は限られました。

鈴木銃太郎の妹で渡部勝の妻となった渡部カネは、その中でも開拓当時の事を知る、数少ない人物の一人でした。

渡部カネは1883年(明治16年)から帯広でくらし、晩成社やアイヌの子弟に勉強を教えていました。

こうした「人に伝える」という姿勢は晩年になっても衰えなかったようで、1945年(昭和20年)に亡くなるまで様々な人に晩成社の開拓について語りました。

こちらでは、晩成社の功績を後世に伝えた重要人物である、渡部カネ氏に関する貴重な史料の数々をお届け致します。

最初の項『🔴依田勉三を研究・顕彰する運動』と合わせてお読みください🙇♀️。

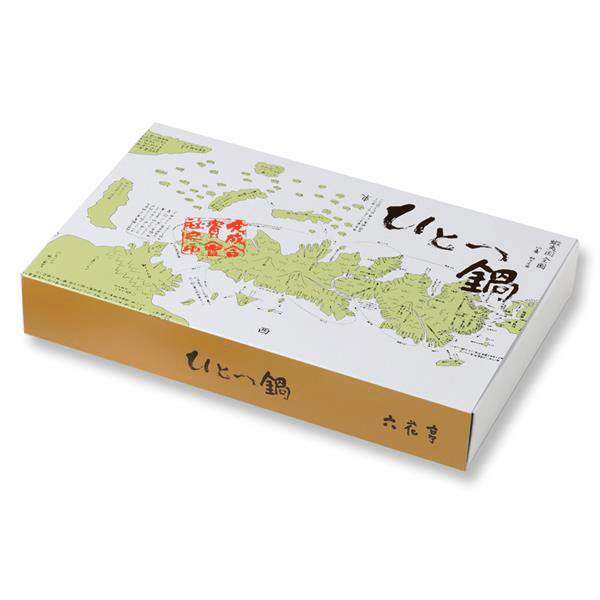

また、依田勉三が詠んだ『開墾のはじめは豚とひとつ鍋』という句は、渡部カネへのインタビューによって掘り起こされ、現在に伝わりました。

十勝の有名な製菓会社・六花亭のロングセラー「ひとつ鍋」は、この句が元となり帯広開基70周年を記念して生み出されました。

画像出典:https://www.rokkatei-eshop.com/store/ProductDetail.aspx?sku=10024

画像出典:https://www.rokkatei-eshop.com/store/ProductDetail.aspx?sku=10024

🟥今回のまとめ

🔴人々の暮らしが安定し始めた大正末期から昭和初期にかけて、晩成社・依田勉三の開拓の歴史を振り返り、研究・顕彰する動きが生まれた。

🔴その中でも開拓当時の事を知る渡部勝の妻・カネは、晩成社・依田勉三を語り継ぐ上で重要な働きをした。

🔴その一方で過度な象徴化に警鐘を鳴らす郷土史家もいた。そのような人々の働きが、客観的な形で晩成社・依田勉三の史実が後世に伝わる原動力となった。

🟥最後に

『晩成社展』の様子をご紹介する、十勝の歴史を辿るシリーズも、今回で終わりです。

如何でしたでしょうか?

ただ、ふるさとを語る・歴史シリーズはまだまだ終わりません。

今後も様々な書籍や史料を読んだり、資料館や史跡に赴くなどして知見を積み重ねて行き、色んなふるさとを語る・歴史シリーズの記事を投稿する予定です。

また、全5編の十勝の歴史を辿るシリーズもそのまま放置せず、構成や文章面で改良の余地があると考えておりますので、随時加筆修正する予定です。

たま~に見直してみたら、新たな発見があるかもしれませんよ☺️。

それでは、今日はこの辺で🤗。

また会いましょう☺️。

⏩とらねこの共同マガジンに参加させていただいております‼️⏪

⏬ひまじん33ごう🐹|十勝のnoterってどんな人?

⏬筆者の地元・十勝を紹介する、ふるさとを語るシリーズです

⏬Twitterもやってます!大した事やってないですけど💦

いいなと思ったら応援しよう!