物事を得た、達したと自ら決めてしまえば、そこで終わってしまう。

空海

空海は、真言宗を開いた平安時代の僧侶であり、日本仏教史において非常に重要な人物です。

彼は日本における密教の基礎を築き、文化や教育、公共事業にも多大な貢献をしました。以下は、この言葉の背景とその意味についてさらに詳しい解説です。

幼少期と学問

空海は774年に生まれ、幼い頃から学問に秀でていました。奈良の大安寺で仏教を学び、その後唐に渡り、真言密教の奥義を学びました。

唐への留学

804年、空海は遣唐使として唐に渡り、青龍寺の恵果から密教を学びました。恵果は空海を非常に高く評価し、密教の重要な教えを全て伝えました。

帰国後の活動

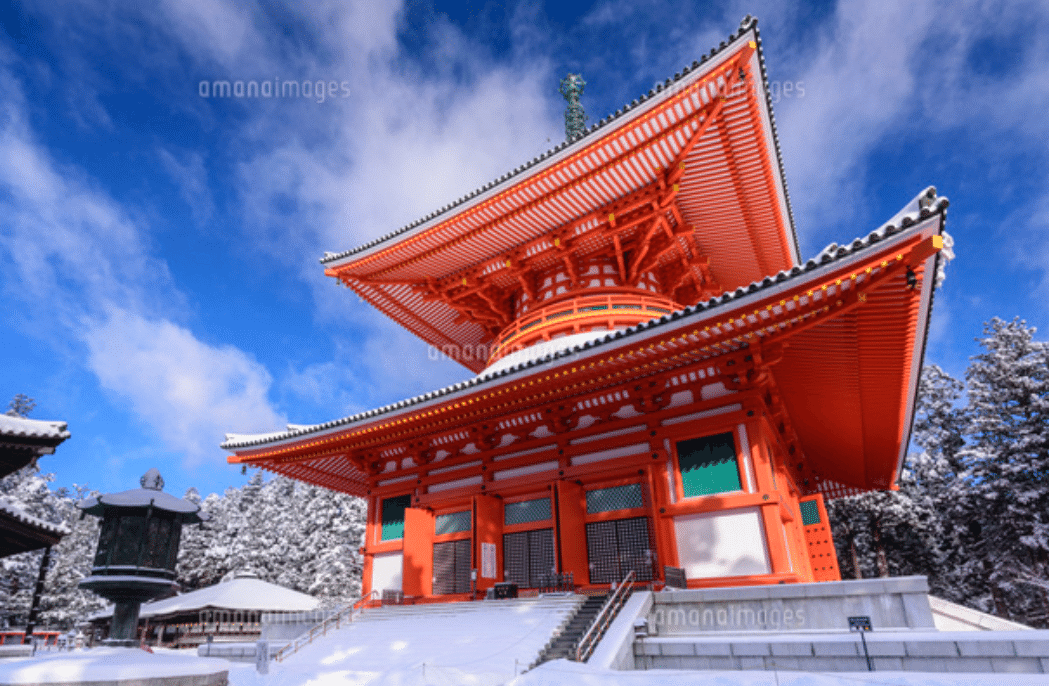

帰国後、空海は高野山に金剛峯寺を開き、日本に真言密教を広めました。また、彼は教育や土木事業にも尽力し、多くの寺院や学校を設立しました。

空海は、人生を通じて常に学び続け、成長し続けることの重要性を強調しました。彼自身がその生涯を通じて、多くの困難や挑戦を乗り越え、不断の努力を続けた人物であったため、成功や達成感に甘んじることなく、常に新しい目標を追い求めることの大切さを説いていました。

「物事を得た、達した」

この部分は、何かを達成したり、成功を収めたりした状態を示しています。例えば、仕事での成功、学問での成果、修行での進展などが考えられます。

「自ら決めてしまえば」

これは、自分自身でその状態を最終的なものと決めつけてしまうことを意味します。つまり、もうこれ以上学ぶことはない、成長する必要はないと考えてしまうことです。

「そこで終わってしまう」

この部分は、成長や進歩がそこで止まってしまうことを示しています。新たな目標を設定せず、現状に満足してしまうと、それ以上の発展がなくなるという警告です。

空海の箴言は、人生において常に成長し続けることの重要性を強調しています。成功や達成感を感じたとしても、そこで満足してしまうのではなく、次の目標を見据えて努力を続けることが大切です。

これは、自己啓発やキャリアの発展にも通じる普遍的な教えです。

空海は、自らの限界を決めず、常に新しい挑戦を続けることの大切さを説いています。この考えは、現代の社会においても非常に重要であり、自己成長や継続的な学びの必要性を強調しています。

#空海 #真言密教 #遣唐使 #高野山

#金剛峯寺 #自己啓発