雑談レベルの話〜格付けチェックを知育的な観点でみる〜

あけましておめでとうございます。

去年の元旦は山口の家で普通に過ごし、

おせちも用意しなかったのに、

今年は実家の東京で、おせちやカニ、お雑煮などお正月を満喫しています。

旦那は大晦日から熱が38度を超えているという・・・

熱が下がることを祈るしかない・・・

と、今日は朝はおせちを食べ、

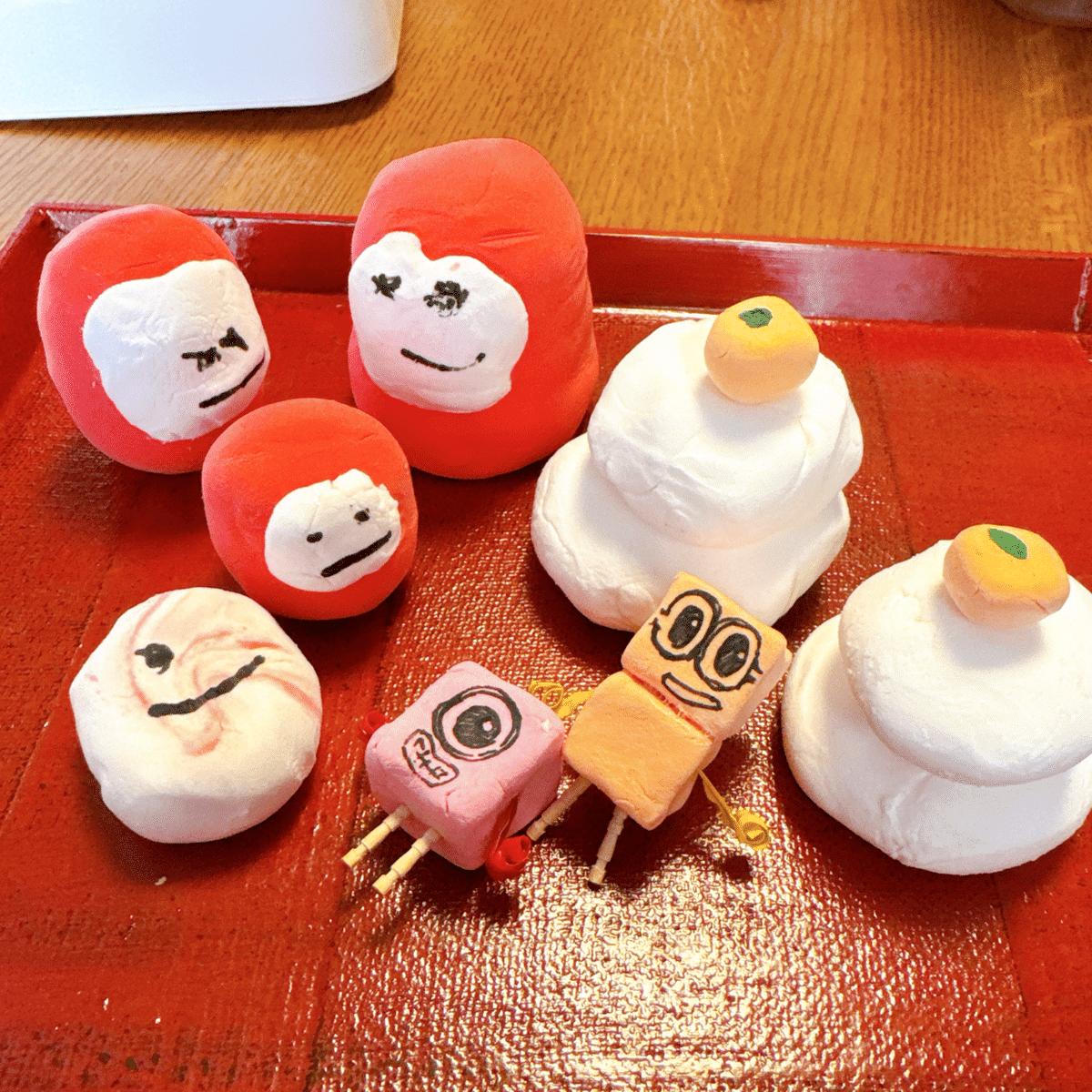

福笑いをし、

お年玉を渡し、

娘はそのお金を使い、100円ショップでお財布やら粘土やらを買いました。

初詣も行きました!

初めてのお年玉は祖母祖父から100円玉5枚、夫と私から500円玉1枚。

両方同じ金額だよということを伝え、買い物の際は、セルフレジでレジを通して自分でお金を投入してもらい、お買い物をしました。お金の価値観や、考え方を構築するきっかけになればいいな。

そして帰ってきて昼食をとり、

ストライダーをして、

風呂に入り、

夜は久しぶりにテレビをつけながら夜ご飯を食べました。

なぜなら、今日は格付けチェックの日だからです。

我が家では格付けチェックは毎回録画をして欠かさず観る番組で、

放送がわかると、実家にその旨の連絡をするほどのファンw

娘もそのルールを知っているのだ。

出演者が「高級物」と「安物」を見分ける問題に挑戦し、正解数に応じて番組内独自のランク付けを行う番組。 現在は、好評により元日での放送が定着している。

今回は格付けチェックの知育的要素を考えてみようと思う。

①勝っても、負けても、エンターテイナーは笑いを届けてくれる。

間違った部屋に行ってしまったとしても、それをポジティブに受け止める相方や、

次は間違えるなよ!と言う人など、わかりやすく失敗を笑いに変えてくれるシーンが多い。

(土下座シーンは子どもに見せないようにしているが・・・)

②高い・安い、偽物・本物、プロ・アマチュアなど、その違い自体を認識するのに役立つ。

大きな数字の金額と安いものの差について、どのくらいの差があるのかなど、数に対する興味を持つきっかけになる。

本物のように、どうやって作ったのか?そのプロセスに興味を持つきっかけになる。

どんなところに注目すれば、その差がわかるのか、味だったら目を瞑ったり匂いを嗅いだり、そんなことも何となく見ているとわかってくる。

③大人も間違う・わからないことがあるということを体感しやすい。

どんなに有名ですごい人でも、間違うことがあるということを体感することで、チャレンジしようという意識を持つ力を後押しする。

④チームで意見が割れた時、どうやって解決するのか、客観的に見ることができる。

意見が全て均等に分かれた時、どうしてそう思ったのか話し合うシーンがあるが、子どもにもわかりやすい議論の内容で納得や了承の上で最終の決断をしている。

子ども社会でもそういうシーンはこれから増えていくと思うのでいいモデルだと思う。

⑤子どもの意見を大人の意見と対等に扱いやすい。なんでそう思ったのか、議論する楽しさを味わう。

テレビの前で、どっちだと思う?と議論をすることで、家族内の議論の場を自然に作り出す。

どうしてそう思ったのかに、皆んなが耳を傾け、相互的に答えを出す。

子どもだけが正解の時もあって、やっぱり楽しい。

と、私なりに色々考えてみました。

本編のT Vは最後まで見ていませんが、続きを少しづつ消化して楽しみたいと思います。