冬至と一陽来復(原典「易経」と十二消息卦の解説付き)

明けない冬はない。冬は必ず春となる。

なんでこんなにたくさんの柚子をお風呂に浮かべるのだろうと子供の頃不思議に思ったのを思い出しました。

今日12月21日は冬至。柚子湯に浸かって身体を温める日です。

お風呂に柚子をひとつ浮かべるだけでは飽き足らず、スーパーで買った袋詰めの柚子をエイっと全部放り込んで、柚子漬けになるのが我が家の流儀だったようです。

西洋の文化では、季節の変化を春夏秋冬の4つに分けますが、東洋(元は中国の文化)では四季を表す春分・夏至・秋分・冬至に、さらに立春・立夏・立秋・立冬などを加えて24に分けます。これを二十四節気と呼んでいます。

春:立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨

夏:立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑

秋:立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降

冬:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

四季にしても二十四節気にしても、概念的には分けられていますが、実際はそれぞれがつながっているし、連続して流れているものです。冬は夏にながっているし、春も秋につながっています。24の季節のつながりを見るときに、冬至と春分のひとつ手前の啓蟄のつながりに、私は少し思い入れを持っています。

啓蟄は、冷たい風や深い雪に巣ごもりしていた虫が雪解けとともに巣から出て活動を始めるという意味ですが、春の訪れを象徴するような響きがあります。

冬至は冬の極まりのことで、最も暗い時期が終わりを告げる転換点でもあり、太陽の力が復活し陽光が増し始めるという意味があります。この意味を人生に置き換えて、人生の困難に耐えなければならないことがたとえどんなに続いたとしても、希望や新たな展開が必ず開ける、「明けない冬はない。冬は必ず春となる」と、昔の人は冬至を積極的な意味として象徴的に捉えていました。

虫も長い冬の寒さに巣ごもりして耐えますが、冬至の頃から巣立ちの気配を感じ始めます。そしてやがて陽の光が強く温かくなる啓蟄のときに巣立ちます。このように虫の生きる力を感じることがあって、冬至と啓蟄のつながりに今でも思い入れを持っています。人も同じで、困難を乗り越える人生のエネルギーを誰もが持っています。

「一陽来復」の原典部分(「易経」)の説明の前置き

太陽の力が復活し陽光が増し始めることを「一陽来復」と表現しますが、「一陽来復」とは冬至のことを意味します。これは陰陽思想と関連していて、陰の極みを冬至と捉え、冬至から陽へと復活することを「一陽来復」と言い、中国古代の暦法では、冬至を一年の始まりとすることもありました。

日本では神社などで、「福が来る」と書かれた「一陽来福」というお守りをいただくことがありますが、本来は「一陽来復」が正しい使われ方になります。「一陽来福」も縁起担ぎが好きな日本人らしくていいと思いますが、中国ではこの使われ方に少し抵抗があるようで、中国の検索エンジン「百度一下」で「一陽来福」と調べると、ヒットしたページがひとつしかなく、「一陽来復」の検索結果がズラッと出てきました。

ちなみに、「一陽来復」の出自は、中国の古典「易経」六十四卦の中の「復卦」(地雷復)になります。

《復》:亨。出入無疾、朋来無咎。反覆其道、七日来復,利有攸往。

現代語訳

「復は、物事がうまく進む時である。出たり入ったりしても災いがない。仲間が集まり、陰の六ターム(六ケ月)が終わり、陽の始まりである七ターム目(七ケ月目)に巡って陽が復活する。何をしても不利なことはない。」

日本語の情報では「七日来復」について、「七日」の意味を曖昧にしたものが多く、納得いく説明が見つからなかったので、中国語の情報を調べたうえで、「七日来復」を「陰の六ターム(六ケ月)が終わり、陽の始まりである七ターム目(七ケ月目)に巡って陽が復活する。」と説明付き意訳をさせていただきました。

七日来復の「七日」はつまり「一陽」と同義なのですが、このことを解説する前に少し整理しておきたいことがあります。

私たちは常識的に一年を一月から始まる12か月だと考えますが、一年のスタートを冬至にしたっていいし、春夏秋冬の順番を夏秋冬春としても、考え方としては問題ありません。あるいは便宜上一年を十二日だとしてもいいわけです。

易経の成立は紀元前8世紀頃と言われていますから、その頃はまだ暦法が定まっていませんでした。つまり月日の概念が固まっていたわけではありません。何が言いたいかと言うと、現代人が常識的に持っている暦の定義では、易経は書かれていないということなのです。だから現代人の常識的な暦の感覚で易経の内容を捉えようとすると理解に苦労するので、現代常識の縛りを棄てて、まずは易経が意図している暦の概念を把握する必要があると私は考えています。

今思えば、現代常識に縛らわれない古典の読み方を知っていたら、中国古典の理解が今よりも進んでいたかもしれません。昔の日本人には中国の古典を辞書や解説書なしで読める人が多かったのは、その時代の状況や人の考えを想像する力が現代人よりも豊かだったからかもしれません。現代人は参考になる情報が多いにも関わらず、逆に情報が邪魔をして想像力が働きにくくなっているように思います。

易経と二十四節気の成立は紀元前8世紀頃でほぼ同時期だと思われますが、当時の中国には農歴はもちろん西暦もありませんでした。易経には陰陽説が書かれていて、時間の流れを大きく陰と陽で捉えていて、一年の始まりを陰の始まりとしていたようです。うまく説明できるか自信はありませんが、続けてみたいと思います。

十二消息卦について

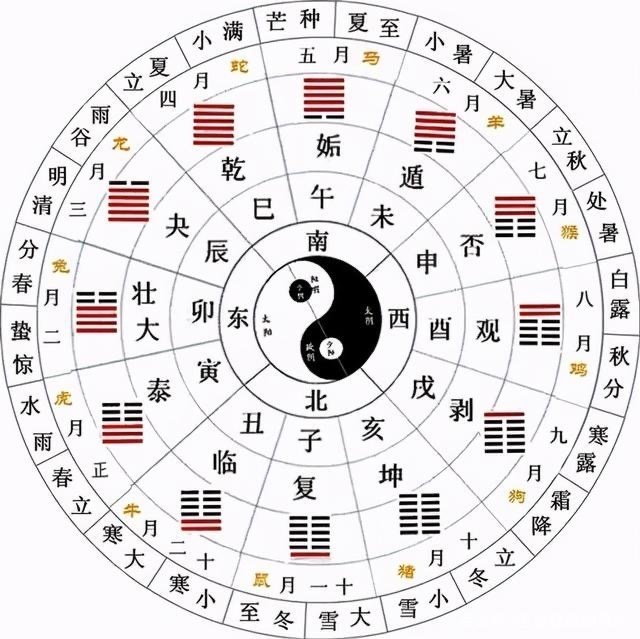

上の「十二消息卦」図を見ていただくと黒と赤の棒線がいくつもあると思いますが、黒線が陰、赤線が陽を意味しています。立冬・小雪の十月のところは全部黒線で赤線がひとつもありません。よく見ると黒線が12本あります。

一本一本の棒を爻(こう)と言い、黒線が陰爻で、赤線が陽爻となります。またよく見ると、赤線は2本の線がつながってます。逆に黒線は1本の線が2本に分かれています。本来は黒一色で赤は使いませんが、ここでは説明の便宜上赤を使っています。

次に「十二消息卦」の「消息」の意味についてですが、陽爻が陰爻に変化することを「消」、逆に陰爻が陽爻になることを「息」と言っています。このようにして、一年の陰陽の変化を12の爻の組み合わせによって表しているのが「十二消息卦」です。また、12の変化の一つひとつのタームを「卦(け)」と呼びます。

爻(こう)について

一本につながった線:陽爻(ようこう)

2本に分かれている線:陰爻(いんこう)

消息について

陽爻→陰爻の変化:消

陰爻→陽爻の変化:息

卦について

月ごとの変化の単位:卦

一年に12の卦の変化(消息)があるので、「十二消息卦」と言う。

八卦占いでは「当たるも八卦当たらぬも八卦」という常套句が使われますが、易経がベースになっているので、易経は占いの書と考えられる説もないわけではありませんが、易経は自然の摂理や宇宙観を解き明かそうとしたスケールの大きい観念書だと中国では認識されています。

紀元前8世紀に、現代でも通用する論理で自然を分析していたことに中国の先人たちの知恵の高さを感じますが、易経は儒教の根幹をなす「四書五経」のひとつになっています。

陽の極まり「乾卦」から陰の極まり「坤卦」。陽への芽吹きの一歩が「一陽」

もう一度「十二消息卦」図を見ていただきたいのですが、12本の線が全部黒色の「陰爻」になっている十月のところに、「坤(くん)」の字があると思います。この「坤」のタームを「坤卦」と言い、陰が極まった状態です。

「坤卦」の反対側、つまり六か月後は全部赤色の「陽爻」になっていて、陽が極まった状態を「乾卦」と呼んでいます。

陽が極まった「乾卦」から陰へ変化するところから年の始まりと考え一日目とカウントすると、陰の極み「坤卦」は「六日」になります。「坤卦」の次が冬至になりますが、「七日」のタームです。冬至の「七日」のタームのところで、赤い「陽爻」が一本現れていると思いますが、これを「一本目の陽爻」として「一陽」に言い、希望や幸福の始まりの象徴として使わています。

「一陽来復」の出自は、

「《復》:亨。出入無疾、朋来無咎。反覆其道、七日来復,利有攸往。」

ですが、七日来復の「七日」は「一陽」と同義と見ることができます。この出自は、易経の《復》のところに書かれていて、冬至のある「七日」のタームを復活の卦つまり「復卦」と言い、「一陽来復」の語源となっているところです。

「冬至」の後に本格的な冬になり寒くなるが、なぜ「一陽来復」と言うのか?

中国のあるサイトに、「一陽来復と言って希望や幸福が回復するらしいが、冬の寒さは逆に冬至の後厳しくなる。実際は話が違うではないか」という質問がありました。

その質問に対しての回答はこういうものでした。

「目に見える外側の現象だけ見れば、このまま厳しさが続くと思えても仕方はありません。でも、木枯らしが吹こうとも、雪が積もろうとも、地の内側は温もり始めていて、自分には見えないだけかもしれません。だから自然の摂理を受け入れて、目に見えなくても回復が始まっていることを信じてみることが大切です。」

このように「一陽来復」の意味を捉えるのかと感心しました。

やっぱりうまく説明することができませんでした。下手な説明にもかかわらず、最後まで読んでいただきありがとうございました。

今度はChat GPTに書いてもらおうかな~

🌹

いいなと思ったら応援しよう!