エンジニアが100人の前でLTを行った時に気を使ったこと

はじめに

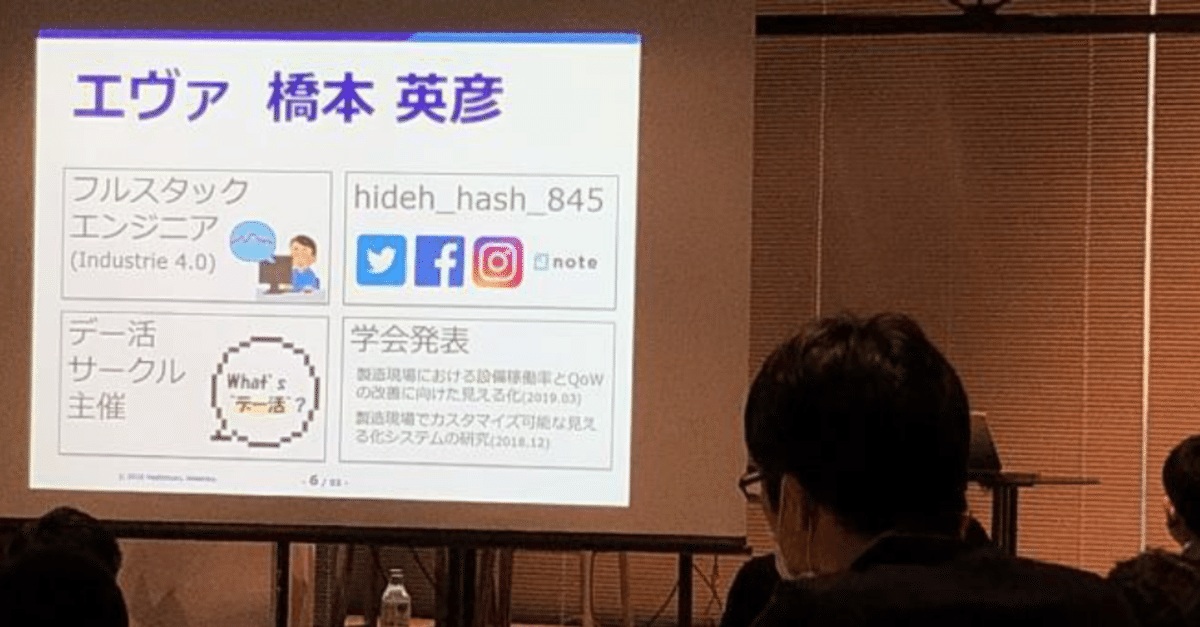

先日、あるイベントでLT(ライトニングトーク)を行いました。とても広い会場だったので、正直奥まで見えなかったのですが、100人以上いらっしゃったようです。

シングルシグナル愛、橋本さん#データフル活用 pic.twitter.com/SQe8fbomKt

— oiz... (Journeyman) 技術書典5本Kindle「DevRel」光/闇 販売中 (@beajourneyman) February 20, 2019

このLTでは、「いかにもLTっぽいLT」「切れ味の良いLT」を心がけました。

「LTっぽいLT」とは? 逆に、「LTっぽくないLT」とは?

LT, LTと、LTがゲシュタルト崩壊(※1)しそうですが、今回はエンジニアがLTをやるために必要なマインドセット+ちょっとしたテクニックなどについて書いていきます。

ちなみに発表した資料は以下のものです。

交流会を見越して「ツッコミどころがある」プレゼンにした

LTで一番大事なのはメッセージ、およびその伝え方だと考えます。ただ、エンジニアがLTのプレゼン資料を書く時にやりがちなのが「ツッコミどころがない」「どこから見てもスキのない」プレゼン資料を準備してしまうことです。

私が考えるに、これはエンジニアが「仕様書」を書くようにプレゼン資料を作るからではないか?と考えています。

仕様書とLT用プレゼン資料の違いを意識した

エンジニアはよく仕様書を書くわけですが、仕様書は「ツッコミどころ(スキがない)もの」を書くことが求められます。正常系だけでなく異常系(例外処理)を網羅的に記載できているものが良い仕様書であり、ツッコミどころの多い仕様(スキの多い仕様)はソフト化した時にバグが発生する元です。

ところが、LTの場で、ツッコミどころがなく仕上がったドキュメントが出てきたとして、聴衆は何を感じるのでしょうか?

「…まぁ、そうだよね」

仕様書を説明する場では、それで終わっても特段問題はないのかもしれません。

しかし、ここではLTを行うのです。

LTの目的は? LTをした後にどうしたいのか?

「LTを行うと、会場に居る人とネットワーキングできると聞きました!」とはよく言われますが、ツッコミどころがないLTを聞いた後で、その方と何を喋ればよいのでしょうか?

「LTされてましたね、よかったです~」

しか会話が進みません…(※3)

すなわち「仕様書っぽくないプレゼン」を作った

これは、パワーポイント上ですべて説明しようとすることを求められがちな社内文化(※4)(※5)を経ているエンジニアほどそうなりがちです。

人間は「認知→判断→行動」という一連のサイクルでアクションを起こす(※6)と言われますが、「小さい文字がたくさん書かれた、ツッコミどころがないシナリオ」というのは

・小さい文字がたくさん → 状況把握に時間がかかり、興味を持てない

・ツッコミどころがない → 状況把握の結果、議論しなくてよいと判断する

となる可能性が高くなると考えられます。逆に、

・大きい文字をちょっと → 状況把握がすぐできる

・ツッコミどころがある → 議論したくなる点があり、話しかける判断をする

という、エンジニアが作らなそうなプレゼンを作れば、人の目を引きます。それができれば、LT後の交流会に活きてくるのは請け合いです。

すなわち、LTはあくまで会話のきっかけであり、その後の交流会でツッコミという形で相手からのリアクションを受けるためのツールとして捉えることによって、プレゼン資料の形態は自然に決まってくるのは無いかと考えています。

空白(スペース)を意識して使った

上述の通り、LTのプレゼンは「大きい文字をちょっとだけ書く」と書くのが基本なのですが、それだと「プレゼンがスッカスカになって不安!」と思われる方がいるようです。この答えとしては

「じゃあ、空白にしましょう!」

というお答えをしたい。そう、あえてプレゼンをスッカスカにするのです。

これは、主にマインドセットの問題なのですが、「LTと普段のプレゼン」は「プロレスとボクシング」くらい違う(※7)のだと考えればよくて、同じパワーポイントというツールを使うのだとしても、その上で行う「戦いのルール」も全く違うと考えています。

映画でも、またイラストなどのデザインでもそうですが、情報をとにかく詰め込むのではなく、適度に余白を残すことで、観る人に想像を促し、議論したくなる素地を作るということが言えます。ただ、ここでは「余白を設計したプレゼン構成」みたいな高尚な話ではなく、単に

「後ろの方だと字が見えないから、とにかく字は大きく!」

「余白に字を詰め込んでも、読めないなら意味ないよ!」

「その余白は字を大きくする方に使った方がいいよ!」

というご提案をしたいと思います。

「高速紙芝居」を意識してページをめくった

最後にLTを行う上で目指すべき振る舞いですが、これは良いお手本がネット上に沢山ございますので、それを習うところから始めます。

先人のLTに習うのも良いのですが、ここではAC部さん(※8)の「高速紙芝居」をお勧めします。

高速紙芝居の良さは、文字通り「高速であること=速くめくること」です。

速くめくることで得られるメリットは多いです。たとえば「えー」とか「あー」とか「そのー」とかの、間を繋ぐためだけの声にならない声がなくなります。

間を繋ぐためだけの声にならない声は、文字通り「間を繋ぐことが目的」nなのですが、どうして間が生まれるか?を考えましょう。

間が生まれる時とは「喋ることを探している時」です。喋ることがあれば、それを喋ればよいのだから、「えー」とか「あー」とかいう必要はなくなります。

では、どんな時に、喋ることを探しているか? よくある場面は「一枚のスライドに沢山のことが書いてある時」です。一枚のスライドに沢山のことが書いてあると、喋ることを探す必要があります。

つまり、一枚のスライドに沢山のことが書いてあると、その中から喋ることを探している間に、文字通り「間」が生まれるため、無意識に間を埋めようとして、その結果「声にならない声」が出てしまうと考えることができるのです。

逆に言うと、先ほどからの繰り返しなのですが「ワンフレーズだけ、大きな文字で書く」というスライドのみにすることで、喋ることを探す「間」がなくなるため、「声にならない声」も出なくなるのです。

ただし、ワンフレーズだけしか書けないと、一枚のスライドに載せられる情報が少なくなります。そこで、たくさんのスライドを使うわけですが、ここで間を与えないほど高速にプレゼンをめくることで、スピード感が出てきて、また「声にならない声」も出ない良いLTになる…と考えています。

おわりに

偉そうに書いてきましたが、私自身毎回完璧なLTができているわけではなく、むしろ反省点ばかり見つかって終わります。

LTとは5分を一気に駆け抜けるプレゼンテーションなのではありますが、聴衆に何かしらの印象を残すには短いなりにタメが必要です。「あぁ、ここでもっとタメを作ればよかった」とか、逆に時間の使い方に課題を感じることはしょっちゅうです。

この辺の感覚は、自分の中での「気持ちの良い時間の使い方」を手に入れる必要があります。すなわち「自己紹介はこのくらい、最初の山場はこれくらい、…」みたいな、自分なりに気持ちのいい時間配分を「型」としてしまう。

私はLTのプロではないので、LTのネタは毎回変わりますが、この時間配分の「型」はなるべく変えないようにすることで、自分なりに気持ちの良い(収まりの良い)LTができるようになると考えています。

私の経験をシェアすることで、皆様が良いLT体験ができることを願います。

(おわり)

脚注

(※1)たとえば平仮名の「あ」を長時間凝視したり、連続して大量に書き続けた場合、「あ」という文字はこんな字だったか?と思ってしまう現象だそうです。

(※2)デザインレビュー。開発工程(企画、設計、実装、試験)ごとに、関係者が妥当性を審査する場です。

(※3)「どうしてそんなことが言いきれるのか」って? それは、まさに実体験だからですよ…

(※4)まれに、仕様書をパワーポイントで書く文化のところもあります。前職がそうだったのですが。

(※5)特にエンジニア出身の上司がレビュアになっている場合に起こりがちです。前職では「A3サイズに設定されたパワーポイントに8ptでビッシリ書かれたパワーポイント」を見たことがあります。

(※6)これに「観察」を加えて最近広く知られるものに「OODAループ」がありますね。

(※7)この比較を何にするかは随分悩みました。ちなみに、私はプロレスの方が好きです。

(※8)私がAC部さんを認識したのは「ボブネミミッミ」なのですが、これはいわゆる版権モノなので、実際の映像をここで示すことはできません…。

いいなと思ったら応援しよう!