「アジャイル」という言葉を使う人は、結局何が言いたいのか?

はじめに

こちらのnoteでは、以前製造業においてアジャイル型開発の適用が難しいという旨の記事を投稿しました。

前回の記事をまとめると

ウォーターフォール=古くて悪い、アジャイル=新しくて良い」ということではない

ハードウェアが絡む製造業では、ミッションクリティカル・人命に関わるシステムを作ることが多いので、そもそも失敗が許されないPJが多い

ということになります。要するに「アジャイルであること」をもってヨシとする考え方は意味がないということを書きました。しかし、世の中には「アジャイル(型)で開発する」という記事が今日も作られています。そこで、今回は

「アジャイル」という言葉を使っている人は、結局何が言いたいのか

について考えていきます。

モックアップ以上、正式開発未満?

以下は、私がアジャイルについて聞いたことがある会話の一例です。(※以下の内容は事実に基づいたフィクションです。)

「モックアップ」よりはしっかりしたいものが欲しいが、「情シスによる正式なシステム開発」は時間がかかって困る。色々問い合わせされてもうっとうしいし、まずはちょっと作ってみてほしいんだ。見てみないとわからないので。ついては、アジャイルに作ってみて進めてみてほしいのだが、どう?

要するに、モックアップ以上で、正式開発未満であることを求めているようですが、

機能の話というよりは、時間とかめんどくささ

を議論しているような気もします。

アジャイル「型」で開発しよう(?)

次に、アジャイルという文字が使われているニュース記事のサンプルをいくつか示します。ただし、ここでは記事の内容がどうというよりは「アジャイル」という言葉の使われ方のみに注目している点にご注意ください。

ビジネス環境の急激な変化に対応する組織づくりの手法として、企業の注目を集めるのが「アジャイル手法」だ。ベースは反復型のソフトウエア開発である。1~4週間のような短期間でソフトウエア開発を進め、ユーザーなど利害関係者のレビューを受けて次の期間で改善する、というサイクルを繰り返す。サイクルごとに軌道修正できる仕組みであり、ソフトウエア要件の変更に対応しやすい。

(中略)

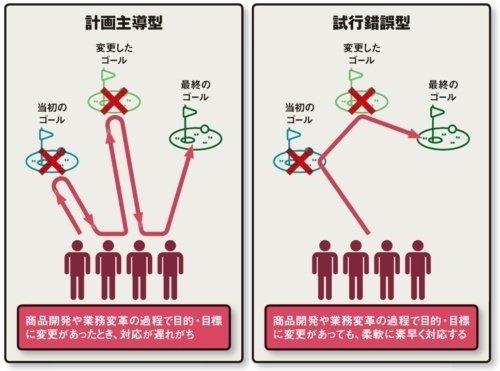

そこで求められるのが「試行錯誤型」の企業・組織である。柔軟性や俊敏性の高い「アジャイル型組織」と呼ぶこともできる。1~4週間のようなサイクルで、ゴールに変化はないか、前提条件は合っているかを確認し、試行錯誤を繰り返しながらゴールを目指す。試行錯誤ゆえの「寄り道」が発生する可能性はあるが、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できるメリットがある。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02280/113000001/?

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02280/113000001/? より

生産現場の改善活動から日本が生み出した改善プロセスにPDCAサイクルというものがあります。日本では生産現場のみならず、ほとんどの企業でPDCAという言葉が使われているのではないでしょうか。

PDCAとは、繰り返し実施するルーチン業務を改善するために最適な手法です。計画(Plan)に基づいて実行(Do)し、振り返り(Check)をもとに改善(Action)することで、同じことをより上手に実行できるようになります。

しかし、毎回新しいことを実施するプロジェクトにおいては、PDCAでは成果を出すことができません。さらに、プロジェクト自体の実行難易度も年々高まっていて、そのチームリーダーには、毎回異なるテーマに取り組みながら、社内外の多様なメンバーをまとめるスキルが求められています。また、プロジェクトのゴールも曖昧で、プロジェクトメンバーでゴールを模索することが求められることも多々あります。

米国でもかつては製造現場などでPDCAのような改善プロセスが使われていましたが、産業構造が変わったことに伴って使われなくなっています。なお、PDCAという用語は海外では一切使われていません。

では、このような変化が激しく、ゴールのない時代にはどのような仕事術が求められるのでしょうか。

アジャイル仕事術は、環境の変化に合わせて構想して、社内外の多様な人たちとコラボするための方法論です。

アジャイル仕事術は、個人で成果を出すための「構想力」、「俊敏力」、「適応力」に加えて、チームで成果を出すための「連携力」と「共創力」で構成されます。仕事だけでなく、プライベートでイベントを企画したり、YouTubeで何かを発信したりするようなプロジェクトにもアジャイル仕事術は有効です。

| アジャイル仕事術 | ダイヤモンド・オンライン

https://diamond.jp/articles/-/314356

特に最初の記事にある絵を見た時に、「この絵のどこがアジャイル?」と感じました。「ベースは反復型のソフトウエア開発である」と書いてある割に、図の中には「反復の様子」が描かれておりません。また、後の記事では、PDCAの話と絡めて話が進み、

米国ではPDCAは使ってない。皆もアジャイル型で仕事すべき

という、ソフトウェア開発者からすると、混乱がさらに深まるような記事がとても多く違和感が残りました。

アジャイルの本質は「イテレーション」だが

要するに、ここでアジャイルと評しているものは、どれもこれも

「早く作ること」程度の意味しかない

のです。元々の意味は一切関係ないのです。

そもそも、アジャイルの本質は「イテレーション」にあります。

アジャイル開発は、最初に「リリース計画」を立てます。これは、「何番目のイテレーションでこんなことをしよう」ということをざっくりと想定したものです。

(中略)

2週間ごとにアプリケーションがアウトプットされますので、顧客側の要求と開発側の理解にギャップがあってもすぐにわかります。また、次のイテレーションからは、前回のイテレーションで作ったアプリケーションを見ながら仕様を考えることもできます。

|EnterpriseZine(エンタープライズジン)

https://enterprisezine.jp/article/detail/2467

繰り返しになりますが、アジャイル開発とは

毎回同じ期間でアウトプットを創出し

毎回振り返りを行い

次の開発はそのアウトプットがベースとなり

場合によっては見た目の機能が増えない開発期間もある

というものです。前回のアウトプットを見て、毎回の振り返りと次の要求を策定するという行為こそが肝であって、

開発の目標を当初から動的に変えること自体はアジャイルとは関係ない

のです。むしろ、上手くいっているのならそれは事前の仮説が当たっているということなのですから、それはむしろ目標を変えてはいけません。

しかし、PJのメンバーや上司は、たとえば「アジャイル」という用語一つをとっても、その

理解のレベル感は様々なので、結局「早く作る」という意味しか残らない

ということなのだと考えられます。

おわりに ~ アジャイルでなく「ピボット」と言え

ここまででわかったことは

どうも「早く作る」ということを言いたいらしい

ただ、単なる速度というよりも「作る目的が都度変更するが、それを受け入れろ」ということも表現したいらしい

ということです。

では、これをピッタリ表現する言葉はないのでしょうか? あります。

アジャイルではなく「ピボット」と言えばよい

のです。

ピボット(英語:Pivot)とは、企業経営における「方向転換」や「路線変更」を意味する言葉です。特にスタートアップにおいて、ピボットは「アイデアの特定部分(ビジョン)を軸足として、それ以外の部分を変更すること」をさします。

例えば、ピボットには以下のような行為が該当します。

・事業戦略の軌道修正を行う

・これまでとは異なるアイデア・企画に取り組む

ビジネスシーンでは、上記のような経営判断自体をピボットと呼ぶケースもあります。

https://www.utokyo-ipc.co.jp/column/pivot/

つまり、「開発の目標を当初から動的に変えること」はアジャイルではなく、ピボットと書いた方がスッキリするのです。

ちなみに、偏見込みで言うとソフトウェアエンジニア上がりの人がアジャイルという言葉を使いたがる人は少ない気がしています(※会話を合わせるために仕方なく使っている人は多いと思いますが…世の中にアジャイルサムライという書籍を読んだ人が、そんなに多いとは思えません)。

いずれにしても、さしあたっては

アジャイルという言葉の代わりに「ピボット」と表現できないか?

と考えるだけで、ソフトウェアエンジニアのもやもやはだいぶ解消されるでしょう。コミュニケーションの助けになれば幸いです。

(つづく)

いいなと思ったら応援しよう!