TVアニメ「テクノロイドOVERMIND」BG用3Dステージのお話③

2023年1月4日から毎週水曜日 24:00~24:30放映しておりました「テクノロイドOVERMIND」本編美術は80%Blenderでステージ制作されて制作されました。キューン・プラントの3D統括の草間に記事をまとめてもらいました。

①はこちら

②はこちら

シェーディング

次にシェーデングを行います。

シェーデングとは、オブジェクト表面の視覚要素となるマテリアルに色味や模様、質感などを付けていく作業です。

3Dオブジェクトに貼り付けるものと言えば「テクスチャ」と考える人が多いと思いますが、テクスチャはあくまでマテリアルの一要素に過ぎません。

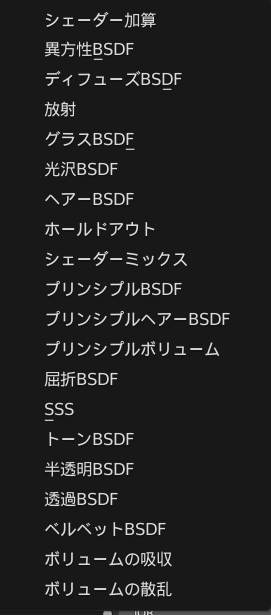

また、マテリアルにはシェーダーと呼ばれる陰影処理の大元となるプログラムが多数あり、それらを使い分け、組み合わせることで様々な視覚表現が可能になります。

用途を絞れば使用するシェーダーは限られる。

今作でメインで使用したシェーダーは「プリンシブルBSDF」というBlenderの標準シェーーで汎用性と他3Dソフトとの互換性の高いPBRシェーダーです。

アニメ背景で3Dが使用される場合、手塗り背景をカメラマップ(プロジェクションマップ)で投影したり、UVマップで手塗りテクスチャを作成して貼り付けるという手法が多いですが、今作…というか、キューンの手法・ワークフローや考え方が根本的に違っています。

手塗り背景のマッピングは、陰影や質感の表現を2ブラシタッチ等による2Dの「絵」で作っていますが、キューンではシェーデングそのもので美術表現を行うのが特徴です。

極論でいうと、手塗り2Dテクスチャ無しでもアニメ背景美術を作る事が可能ということです。

キューンではこれを「3D美術」と呼んでいます。

手塗りのマッピングは一種の「3D背景」として分類してます。

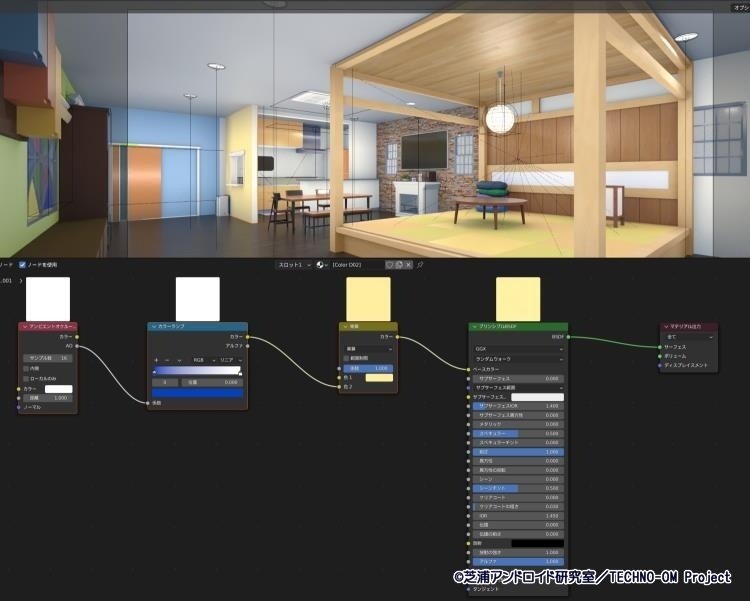

前置きでお話しした通り、今作ではAOをシェーダーでコンポさせます。

AOは光源に左右されず、物体と物体の境界に陰影を出す古くからある3Dの表現方法です。

ライティング不要で簡単に疑似陰影を出せるので初心者でも扱いやすいのが特徴です。

多用しすぎるとグラデーションばかりのCGっぽい絵になるので注意。

これにライトも足して陰影を付ければ完成…とはいかないのが背景美術です。

Blender上で自動的にコンポされたAOは黒色の影が「乗算」で合成されて、反射光が「オーバーレイ」で重なったものです。

ただなんとなくリアルなものが欲しいならそれでも十分だと思いますが、今回はそれだけでボードを再現できませんし、美術屋はそれを許してくれません。

ボードでは影色に規則性は無く、例えば同じ白壁でも影色が「青系」だったり「黄系」だったりします。

これらの色を正しく認識して、3D上でも再現しないといけません。

そして色だけでなく、影の付き方やグラデーションの距離も合わせある必要があります。

オブジェクト同士の境界線を0mとした時、グラデーション(影)が消失するまでの距離をグローバルレンダリング設定で調整できますが、手塗りボードの場合は距離も均等ではないので個々に設定する必要があります。

これらのAOの色やグラデーション距離をマテリアル単位で調整することがシェーダーでは可能です。

プリレンダリングコンポジットだとこうはいかないので、シェーダーを使いこなすとBlender上で様々な美術表現が可能になります。

こうして、ライティングとAOを主体としたシェーデングを組み合わせるとことで、360度どこから見てもほぼボードに近いルックの3Dモデル(=レンダーモデル)が完成しました。

レイアウトとレンダリングと仕上げ

完成したレンダーモデルに、予めレイアウト用ラフモデルで作成した各カットのカメラをアペンド(=インポート)したり、新規で原図合わせにカメラを作成したりしてレイアウトを決め込んだら、いよいよレンダリングです。

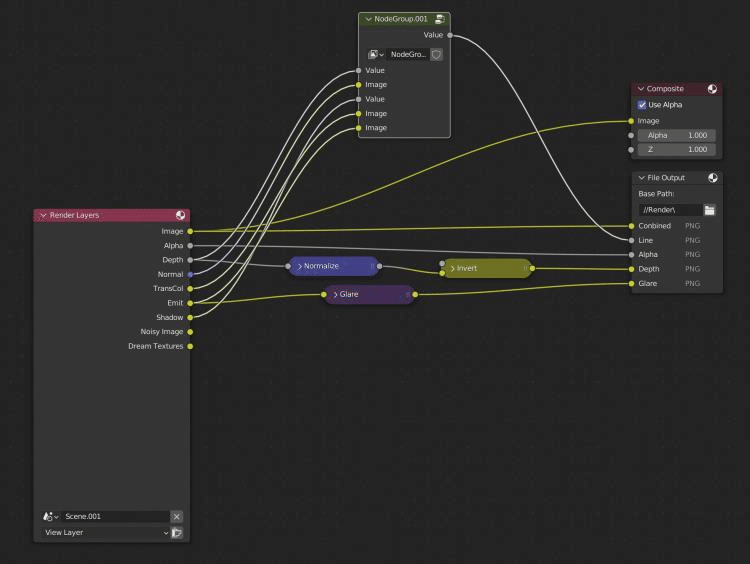

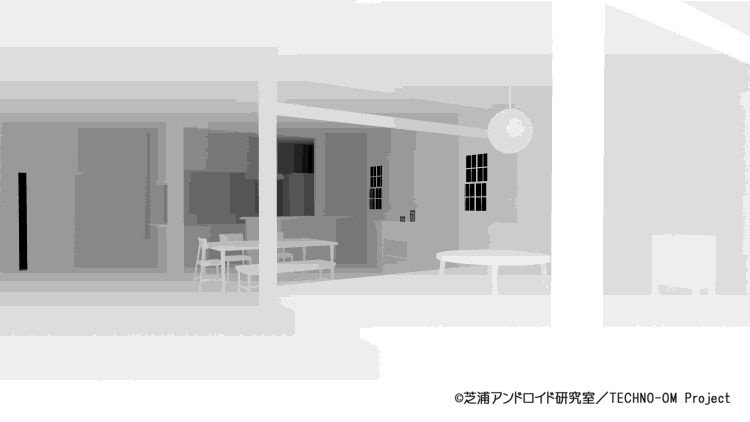

レンダリングで出力される要素はレンダービューそのままのルックの画像と、放射要素にグローフィルターを掛けて出力した画像、それと線画・デプスマップのみです。

これらの出力設定はコンポジットノードで行います。

出力された画像は最終的にPhotoshopで合成(コンポジット)されます。

レイヤー数が従来フローより少ないので負担がかなり軽減されました。

カットバイで足りないハイライトや陰影、ディティール等を加筆すれば完成です。

仕上げと監修する側の美術監督からすれば3Dだけでは全然足りない部分もあったかもしれませんが、美術監督自ら3Dに関与できるようになれば、より仕上げ作業は楽になることでしょう。

キューンではこのようなワークフローをスタッフ全体で理解し、技術を共有しているのが特徴です。

最終的には全フローを美術監督(ディレクター)一人でもできるようになることが目標です。

※なかおより補足※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

実は色合わせ、ライティング、反射など綿密な部分は美術監督の方でも調整してました。

私からのオーダーが美術監督でもより簡単に理解しやすいようにとしたので

ダブル美術監督の河合も最終話付近ではBlenderでルック調整していたようです。

スタートは3Dチームで、3D上での最終ルックの調整を美術監督か補佐でというのは正に理想形と言えます。

なかお担当回や納品が追い詰められてる時は1カットでも調整時間を削りたかった思いから、血眼になってBlender上でルック調整していて、ノード上で手描きのhiと汚しテクスチャまでいれてました(笑

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ちなみに本作では私が直接担当したのは序盤のみで、残りは全て若手の3Dスタッフがこれらの作業を行いました。

若手など経験の浅いスタッフでも作れるようなわかりやすいワークフローを作る事が量産型アニメ背景の胆だと思っています。

アニメは大勢で作るものですからね。

もちろん個人的にはもっと複雑なノードを組んだりして、もっとスゴイことやりたいんですけど、それはまた別の機会に…。

著者:

株式会社キューン・プラント

3DCG統括責任者/3Dアートディレクター

草間徹也

モデリング、ライティング、カメラワークもこなす。主にblenderを主流に使用。代表作は【えんとつ町のプペル】BGステージ3Dリード【テスラノート】美術用3DBGディレクター【乙女ゲーはモブに厳しい世界です】美術用3Dステージディレクター【テクノロイド】美術用3Dステージディレクター全体監修

最新作【クラユカバ】【クラメルカガリ】の3Dステージも担当

編集:

なかおさん

弊社WEBサイト

今回使用したレストランの素材は弊社運営の

背景素材屋さんみにくるの素材です